◆◆◆新版「資本論」の研究◆◆◆

|新版「資本論」の研究のトップページ |第三部の目次 |前のページ |次のページ |メール|#056:第三篇 利潤率の傾向的低下の法則 ④p363〜p457

第13章 この法則そのもの ⑧p363〜p398

利潤率p´=p/C=m/(c+v)…cには固定資本総額が含まれる④p363〜p367

これまでにすでに明らかで説明の必要はありませんが、マルクスはここで改めて、資本主義的生産様式の発展に従って、資本の有機的構成が高度化し、より少ない可変資本(労働)でより多い不変資本を運動させるようになるので、利潤率の低下は、剰余価値量の絶対的減少という形態ではなく、累進的な低下傾向として現れる、これは「資本主義的生産様式に特有な表現にほかならない」(p366)と言っています。

「累進的」という言葉には、直線的ではなく段階的に進む、一時の逆行を含み螺旋的に進む、という意味が含まれていて、その辺は第14章「反対に作用する諸原因」(⑧p399〜p413)で話が出てきます。

具体的なイメージはこうです。

資本主義が発展すれば発展するほど、より大きな機械設備(重工業プラントや自動装置の塊である半導体工場など)で、より大量の原材料が、より少人数の労働者によって加工され、より大量の商品が生産され、労働者一人当たりの剰余価値は増えた場合でさえ、総資本に対する剰余価値総量の比率である利潤率p´=m/(c+v)が減少する。すなわち利潤率が下がる、ということです。

ここで「労働者一人当たりの剰余価値は増え」ることは「相対的剰余価値の生産」から明らかなのですが、剰余価値を生み出す労働者数との関係で、その工場や産業全体の剰余価値は増える場合もあれば減る場合もあり、これが、この後のマルクスの論述の複雑さ、難解さ、しつこさにつながっています。

⑧p367〜p368

次にマルクスは、「この法則は、これまでの展開のあとでは実に簡単に見えるが、従来のすべての経済学は…この法則を発見することにいささかも成功しなかった」と述べ、この「神秘」をA・スミス以来の学派が解明できなかった要因を

①不変資本と可変資本との区別を明確に定式化できなかった

②剰余価値を利潤から切り離して(別の概念として)考察できなかった

③利潤一般をその構成部分である産業利潤、商業利潤(第4篇で解明)、利子(第5篇で解明)、地代(第6篇で解明)から区別して純粋に考察できなかった

④資本の有機的構成における相違、一般的利潤率の形成を、ともに根本的に分析できなかった

ことにあると批判し、一般的利潤率の傾向的低下という「謎」を解明したのはオレだと自慢しています。

ここで、この法則を実際に実証するデータがありますので紹介しましょう。2024年に亡くなった元衆議院議員で経済研究科家の工藤晃さんが、財務省の資料から作成したグラフ(「経済学をいかに学ぶか」2006年、新日本出版)を著作権の関係で一から作り直したのがこちらです。

財務省の作ったグラフはこちらです。分母が違うので工藤さんのグラフとは値が違いますが傾向は同じで、不況や恐慌による谷と、その後の回復による山が良く分かります。それにしても2008年のリーマンショックがいかにひどかったかが分かりますが、それ以降の回復傾向は、非正規労働のいっそうの広がりによるものでしょう。

⑧p368

マルクスは、③との関係で「利潤率の低下は…異なるカテゴリーのあいだへのこの剰余価値(利潤と言った方がよい*ykb)のどのような任意の分配(剰余価値の分捕り合戦という意味*ykb)ともかかわりがない」と続篇との関係を断ります。

⑧p368〜p369

次にマルクスは、一国における発展段階に当てはまることは、異なる諸国における同時並立的な発展段階にも当てはまると、一般的利潤率の国民的相違について語ります。

マルクスがこれまで「国民的相違」に言及したのは第一部第六篇第20章「労賃の国民的相違」(「相対的労働価格」について触れた)ですが、利潤率についても資本の有機的構成が低い未発展の国の方が高いと論じています。

⑧p369〜p372

次の未発達の国での高利貸しの話は地代論に関係しているようなので、今の段階では読み飛ばしましょう。(p370)その次も第一部の「労賃の国民的相違」の結論ををそのまま結論的に述べているだけです。(p371)次の部分はp366の繰り返しです。(p371〜p372)

⑧372

次は説明が要らないでしょうが、2つの発展度合いが違う国の、有機的構成が異なる例題です。(マルクスは生産物価値をWと表記していませんが、あえてWとします。)

発展した国の例

生産物価値W =80c+20v+20m

剰余価値率m´=20c/20v=100%

利潤率p´=20m/(80c+20v)=20%

未発展な国の例

生産物価値W =20c+80v+40m

剰余価値率m´=40m/80v=50%

利潤率p´=40m/(20c+80v)=40%

「利潤率の傾向的低下の法則」は、上記の例を一国の歴史的違いとしての逆の順序で見ればよい訳です。

⑧p372〜p375

この例題の次には、利潤率の低下は、可変資本の不変資本対する相対的減少から生じるのであって、剰余価値の絶対的大きさが増えても減っても生じると、冒頭の結論と同じことを言っています。(p373)

「さて」と、さらにマルクスは、今度は剰余価値の絶対量だけでなく、労働者総数が増えた場合でも利潤率は下がると、労働者数は2分の1増えたが、利潤率は2分の1になった例を挙げます。そして、資本主義的生産様式では、利潤率の低下のもとでも、剰余価値の絶対量は増大せざるを得ない、と断言します。逆に言うと、資本主義的生産様式のもとでは、剰余価値の絶対的増大のもとでも、利潤率は累進的に低下せざるを得ない、ということです。(p375)

⑧p375〜p377

マルクスのしつこい話はまだまだ続きます。今度は蓄積論(資本の集積を含む)と「相対的過剰人口」(資本主義的生産様式に固有な人口法則)の話を持ち出し、資本主義的生産様式は必ず「増大する絶対的利潤総量と低下する利潤率を生みだす」(p376)と蒸し返します。

次は価値ではなく素材でも不変資本総量が「生きた労働の総量(労働者数)に比べてますます大きくなる」と述べます。これも蓄積論の蒸し返しです。(p377)

何度も何度も、これでもかこれでもかと、マルクスはホントにしつこい。

⑧p378〜p381

この部分は大きさが変わらない100という資本(資本構成を百分率で表した場合)の利潤(率)は絶対的に低下するが社会的総資本の利潤は増大すると、完全に数字遊びです。それともこんな簡単なことが資本家には見抜けないのかという皮肉でしかないと思われますので、読み飛ばしてもよいと思います。

⑧p381〜p382

この部分も蓄積論とそれによる人口法則のくり返しです。

⑧p382〜p386

原注(三五)を含み、この部分も蓄積と人口法則の話です。同じ可変資本(同じ労働者数)を維持するためには、利潤率の低下の程度と同じ程度に資本の膨張が必要になるので「労働の生産力の増大は、資本主義的基礎の上では、必然的に、永続的な外観上の過剰労働者人口を生み出す」(p384)と、ここでもまた蒸し返します。

この章は「資本論」の構成上では第一部の「蒸し返し」ですが、第三部の草稿は第一部の前に書きあげているので、マルクスとしては古典経済学派が解明しえなかった「謎」をこの章で初めて解明しているわけですので、しつこいとか「蒸し返し」ではありませんでした。

⑧p386〜p387

ここでは、利潤総量の増大を引き起こす諸原因が、一般的利潤率の傾向的低下を生み出す(マルクスは順序を逆にしているが、こちらの方が、なるべく多くの利潤を得ようとする資本家の行動が原因となって、一見逆に見える一般的利潤率を低下させる現象が起こるという、現実に近い表現だとykbdataは思う)という法則も、資本家の意識の上では逆さまになると言います。

例として恐慌の時に大資本家が中小資本家を駆逐するために意図的に利潤率を引き下げる、なぜなら資本家は、商品価格は費用価格に任意の利潤を付け加えたものという粗雑な概念にとらわれているからだと非難します。

⑧p388〜p389

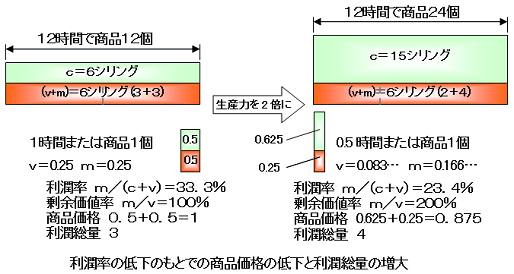

ここでは、一般的利潤率の傾向的低下の法則は、諸商品の価格の低下のもとで利潤総量が増えるという現象にも現れることを取り扱います。

第一部第四篇の特別剰余価値の解説図に利潤率の低下傾向を加味したのが下図です。

これを見ながら電卓をもってマルクスの言うことを読むとすべて理解できます。

なお、「個々の商品に含まれている利潤量は、絶対的または相対的剰余価値の率が増大すれば、増加し得る」のは利潤率が上がる場合はあり得ますが、下がる場合はあり得ません。(p388末尾〜p389頭) さらに、「不変資本の一部分である原料などの価格が高騰する場合でも、そうしたことが起こる」(p389末から6行目)は「価格が下落する場合」の誤りです。

⑧p390〜p392

またもやエンゼルスの加筆です。ここはじっくり読み解きましょう。

結論は簡単でした。年生産の商品のp/kが本来の利潤率p/Cと一致するのは年間の費用価格k=資本総額Cの場合だけだというのです。算術上はまったく当たり前の話ですが、年間の費用価格k=資本総額Cとは回転論でどういう言う意味があるのかが問題です。

エンゲルスはこれを「資本が1年に1回転する場合だけ」(p390)だと言いますが、これまでマルクスが論じてきた流動資本の回転なのか、総資本の回転なのかは明確にしません。計算例を見ると総資本のようですの、マルクスの前提と違いますが、総資本額が1年に1回転する資本Ⅱの例でその辺を見てみましょう。

総額10000ポンドの資本が年費用価格10000ポンド(20シリング=1ポンド×10000個)で利潤2000ポンドを生むとp/kもp/Cも20%だと言います。これをもっと詳しく考察します。

総額10000ポンドは機械設備など固定的不変資本の4000と原材料など流動的不変資本の4000に分かれ、可変資本(労賃)は2000と仮定します。

1回転の固定資本の摩滅分を400とすると、1回転分の費用価格は400c+4000c+2000v=6400で、費用価格相当の資本は総資本額までは10000÷6400=1.5625回転する必要があります。

ここで利潤も計算に入れで1回転と1.5625回転の利潤率を計算してみましょう。1回転では生産価格は400c+4000c+2000v+2000p(10000×20%)でp/k=2000/6400=31.25%。1.5625回転では生産価格は625c+6250c+3125v+3125p(10000×20%×1.5625)で、k=C=10000、p/k=3125/10000=31.25%でp/C=3125/10000=31.25%の利潤率と一致するということでしょう。

マルクスは、利潤は資本から一様に生まれる、つまり総資本から一様に(一般的利潤率で)生まれる(P=k+p´C)というのが資本家の観念だと言い、だから費用価格×利潤率ではなく資本総額×一般的利潤率で販売するというのですから、費用価格と資本総額が一致するということは、費用価格から利潤が生まれるということで、剰余価値率と一般的利潤率の中間意識、生産価格P=k+p´kという、簡易的であっても正確でない過渡的な観念を表しています。

ykbdataの私論では回転速度が上がっても資本家の意識の上では利潤率は増大しません。(資本家の意識=帳簿上では年投入資本額は資本総額の1.5625倍の15625と意識されp/C=3125/15625=20.0%) エンゲルスのこの加筆は混乱するので無視してもよいと思います。資本の回転について、エンゲルスはいつもマルクスの論に自分の考えを付け加えます。(⑧p86、⑧p123〜p134第一篇第4章全体)

ここで寄り道 エンゲルスはなぜ回転による利潤率の変化を強調するのか表記の件で第二篇「利潤の平均利潤への転化」を読み直してみると、答えが見つかったような気がします。第8章「利潤率の相違」では、総資本による一般的利潤率形成の前段階、すなわち、ある生産部門内での個々の資本が均一化されてその部門の平均利潤率が形成された段階で、異なる生産諸部門における平均利潤率が異なるのは、諸部門間の資本の有機的構成の差異と回転時間の差異とによるとマルクスは分析しています。(⑧p262〜p263)

一般的利潤率の形成に至らない段階、あるいは一般的利潤率の形成過程でこれにまだ参加していない資本にとっては、意識の上でも回転時間と利潤との関係が非常に重要だったわけです。しかし一般的利潤率形成後は、資本の回転速度は問題にならず、前貸し資本総額に対して利潤がいくらかだけが問題になり、資本家の意識の上ではykbdataの私論のような意識の変化が起こります。

つまりエンゲルスは、一般的利潤率形成の前段階の資本家の意識を見ているのです。商会の経営者(商人資本)だったエンゲルスは、遠方から商品を買い付けてから利潤が実現するまでの回転期間が非常に重要なわけで、産業資本家が、生産の現場でうすうす感じている、資本の回転が速かろうが遅かろうが、同じ労働は一定の時間内に同じ価値を生み出す(第二篇第8章⑧p264参照)ということから遠く離れていたわけです。

第14章 反対に作用する諸原因 ⑧p399〜p413

⑧p399

1864年に書かれたであろうこの序文のようなこの部分には、直接語らえていませんが、マルクスの、「1848年の恐慌=革命以来、資本主義は比べ物にならないほど高度化し、1857年には初めての世界恐慌が起こったのになぜ革命が起こらないのか(なぜ資本主義から社会主義に移行しないのか)、それは一般的利潤率の低下を妨げている、逆方向に働く原因があるに違いない」という思い(ykbdataの想像)で書かれていると思います。

第1節 労働の搾取度の増大 ⑧p400〜p404

結論だけ言うと、労働の搾取度の増大、すなわち剰余価値率の増大は、利潤率の低下傾向をさまたげ弱める作用をする、剰余価値の増大のもとでも利潤率は低下することがある、ということです。利潤率の低下傾向をさまたげる具体的な要因としては①一時的な特別剰余価値の取得、②(固定資本総額を変化させない)労働日の延長、を挙げています。(p402)

第2節 労賃のその価値未満への引き下げ ⑧p404〜p405

説明抜きですが、「とはいえこれは、利潤率の低下傾向を阻止するもっとも重要な原因の一つである」とマルクスは断言します。これは利潤率の低下に悩む総資本が非正規労働者の比率を増やすことで実質賃金をどんどん低下させることに活路を見出して熱中している今の日本そのものです。(第二部の私論(#030:「賃金上昇が恐慌の引き金?」の結論参照)

第3節 不変資本の諸要素の低廉化 ⑧p405

これも説明要りません。労働の生産力が2倍になって、労働が運動させる不変資本の素材的分量が2倍になっても、その素材を生産する生産力も増大すれは不変資本の価値は2倍より低廉化する、これが利潤率の低下傾向を妨げると言っています。マルクスはイギリスの綿産業とその原料となる綿花の関係を例として挙げます。

このことはすでに第一篇第6章「価格変動の影響」で論及済みで、固定資本や原材料在庫の社会的減価も利潤率低下の傾向を緩和します。

第4節 相対的過剰人口 ⑧p406〜p407

述べていることが良く分かりませんが、要するに相対的過剰人口の創出で労賃が安い労働者を使う生産部門が利潤率を上げるか下げる程度を緩和することが、総資本の利潤率の低下の傾向を緩和すると言いたいのでしょう。

「奢侈的消費のために新たな生産諸部門」とは召使派遣業とか家政婦紹介業のことでしょうか。

第5節 貿易 ⑧p407〜p412

貿易は、一国内の資本主義の分析を中心にしているマルクスの研究にとって、いつもは「度外視する」特殊な項目になっていると思います。ですから、第一部第六篇第20章の「労賃の国民的相違」はマルクスの研究のなかでも特殊なものですが、この節を理解するのに役立ちます。

⑧p407

この部分はこれまでに解明したことのくり返しです。労賃の国民的相違にもとづく安い原材料の輸入は「不変資本の諸要素を安くし」、安い食料の輸入は「必要生活手段を安くする」限りでは利潤率を増加させる作用をする」は、イギリス国内では1846年の穀物法撤廃のたたかいに反映しています。安い原材料の大量輸入は一時的には利潤率を高めますが、蓄積によってやがて不変資本に対する可変資本の比率が低下し、利潤率を引き下げます。

⑧p407〜p408

次の「貿易の拡大は、資本主義的生産様式の幼年期にはこの生産様式の基盤であったが、それが進展するにつれ…この生産様式の恒常的な市場拡大の欲求によって、この生産様式自身の産物となっている」とは、当初は国内より安い原材料を大量に仕入れることが目的だった貿易(原産地からの輸入)が世界市場の創出によって、ますます拡大する生産物の販路を確保するために必要不可欠の輸出先となったことを言っていると思います。

⑧p408〜

この部分は前段の末尾の(「リカードウは貿易のこの側面をまったく見落とした。)」の続きで、リカードウ批判のために「研究の限界外にあるが」と、新しい問題を持ち出します。それは「貿易、特に植民地貿易に投下された資本があげる高い利潤率によって、一般的利潤率は高められるか?」という問題です。植民地貿易などは国内の一般的利潤率よりかなり高い利潤率がえられます。その理由としてマルクスは労賃の国民的相違で展開した論を簡単に披露します。すなわち

⑧p408

貿易に投下された諸資本がより高い利潤率をもたらすことができるのは、ここではまず第一に(第二が出て来ない*ykb)、生産がより容易でない他の諸国が生産する諸商品との競争が行われ、その結果、より進んだ国が自国の諸商品を、競争相手の諸国よりも安く売っても、その価値よりも高く売ることになるからである。この場合には、より進んだ国の労働がより高い比重を持った労働として利用される限りでは、利潤率は増大する。というのは、〔自国内では〕より高度な質の労働として支払われないこの労働が、〔外国には〕より高度な質の労働として売られるからである。

これは「労賃の国民的相違」の内容そのものです。(最も第一部では利潤でなく剰余価値ですが。 )これは特に植民地に限らず、一般的に生産性の異なる諸国間の貿易です。しかし次の部分は難解です。

⑧p408

同じ関係は、諸商品がそこへ送られ、諸商品がそこから買われる国(生産がより容易でない国のことか*ykb)に対しても起こりうる。すなわち、このような国は、自分が受け取るよりもより多くの対象化された労働を"現物で"与えるが、それでもそのさいに、その商品を、自分自身でそれを生産しうるよりも安く手に入れるのである。

この段落を解説した解説書はありません。みんなマルクスの超難解な叙述の意味を読み解くことを避けています。ykbdataは正面から挑戦します。自分勝手な理解に落ち込むことも恐れません。

さあ、ここでさらに理解を助けるために、ykbdataが13年前に作成した、労賃の国民的相違の価値論的本質を示す図を見てみましょう。

つまり、C国は、A国の300万円の自動車を国際価格の400万円で輸入し「自分が受け取るよりもより多くの対象化された労働を"現物で"与える」(C国がA国の300万円の労働生産物に支払った400万円で、A国がC国の400万円の労働生産物を買う、つまりA国の300万円の最終商品にC国は400万円の原材料を差し出す貿易、というのがykbdataの勝手な解釈)。しかし、C国は同じ使用価値を持つ自動車を生産するのに550万円かかるので、「自分自身でそれを生産しうるよりも安く手に入れる」のです。

国内では同じ交換価値(価値)、すなわち生産価格が同じものが等価交換されるが、貿易では同じ使用価値が不等価交換されるというのです。だから等価交換を前提とするマルクスの研究にとって例外的なのです。

⑧p408末尾〜p409

次の「それは、新たな発明が…」は特別剰余価値(超過利潤)が得られる理由そのものです。「他方…」植民地貿易がより高い利潤が得られるのは「奴隷や苦力(クーリー)などの使用で労働の搾取〔度〕より高いからである」と言い切ります。

⑧p409〜p410

次の「ところで」からが結論です。すなわち、「貿易、特に植民地貿易に投下された資本があげる高い利潤率によって、一般的利潤率は高められるか?」についてリカードウは一時的なもので元の一般的利潤率に均等化されると言っている(「経済学および課税の原理」)が、マルクスは均等化されるが「もとの水準への均等化ではない」とリカードウを否定します。ykbdataも、イギリスの綿産業の発展という現実からしてもマルクスの言うとおりだと思います。

⑧p410

マルクスのすごいところは、リカードウに決着をつけた後に、その貿易による利潤率の上昇そのものが資本の有機的構成を高めて可変資本を減らし利潤率を下げることになるし、世界的な過剰生産を生み出して世界恐慌を準備することも匂わせていることです。

⑧p411〜p412

先に進む前に「もう一度繰り返す」以降は、この13章と14章のマルクスのまとめです。マルクスの言葉そのままでなくykbdata風に解説すると

資本主義的生産様式の発展は

第一に、商品の低廉化の過程が資本の有機的構成の高度化を生み出し利潤率を低下させる。個々の商品に含まれる価値の減少と総資本のうちの不変資本総額の増加は逆方向に進む(同一視してはならない)。その過程で不変資本の可変資本以上の低廉化が一時的に利潤率を増大させる方向に作用する。

第二に、個々の商品ではその生産に消費された不変資本(c)に対して、追加される生きた労働(v)の比率が減少するとともに、追加される生きた労働の不払部分(剰余価値m)の割合が支払部分(労賃=可変資本v)に対して増大する。(p´=m/(c+v)=m´v/Cにおいては剰余価値率m´を増大させながら利潤率p´を低下させる)

最後の「利潤率の低下を労賃率(前貸し資本に占める労賃の割合?)の騰貴から説明するほどばかげたことはない」はブルジョア経済学者派への痛烈な批判です。某教授はここまでは読まなかったようです。

第6節 株式資本の増加 ⑧p412〜p413

この節は無くてもよいのですが、あえて言えば利潤が利子や地代に分解されると外観上の利潤率はさらに下がるということです。マルクスの最後の一言は今は理解できません。誤りかもしれません。

第15章 この法則の内的諸矛盾の展開 ⑧p414〜p457

この章は(すでに第二部の研究でマルクス自身が乗り越えた観点ですが)、一般的利潤率の低下傾向が恐慌を生み出すというマルクスの未成熟な理論・観点が主題になっています。しかし、資本主義的生産様式の根本矛盾、生産の絶対的発展と、消費の制限の矛盾をいろいろな角度から語っているところが魅力です。

第1節 概説 ⑧p414〜p424

⑧p414

マルクスは出だしで、低下する利潤率が低下する剰余価値率を表現するのは、資本の有機的構成が変わらないときだけだと口にしますが、これ「低下する剰余価値率」ではなく「不変の剰余価値率」の間違いで、さらに有機的構成が変わらないのだから利潤率は低下しないと思います。ここでマルクスが言いたいのは、資本主義的生産様式の発展過程ではそんなことはあり得ない、低下する利潤率は常に増大する剰余価値率を表現する、と言いたいわけです。

次の段落は、この章がリカードウ批判の視点が貫かれていることを示しています。

⑧p414〜p415

次の段落は、第一部第七篇で展開した、資本の発展過程である「蓄積」、「集積」、「集中」をいっぺんに片づけています。

次の 「他方…利潤率の低下は、新たな自立的資本の形成を緩慢にし、こうして資本主義的生産過程の発展を脅かす…それは、過剰生産、投機、恐慌、過剰人口と併存する過剰資本を促進する」は、マルクスが利潤率の低下という資本主義の存立を脅かすものであり、恐慌を生む根本矛盾だと明言します。この予感にリカードウを含むブルジョア経済学者は恐怖を感じていろいろ言い訳をすると頁末まで述べています。

⑧p416〜p418

ここでは、利潤が分解した地代も、その社会的絶対量は増加するもとでも社会的総資本に対する比率は低下する傾向にある、利潤pが産業利潤p1、利子z、地代rに分解する割合は変動しうるものである。しかしその変動は、社会的剰余価値率m/Cすなわち一般的利潤率には影響しないと明言します。(p416頁末)

次頁には、その例題が数字を挙げて述べられています。

次の「なお、もともと産業利潤(プラス利子)が全剰余価値を手に入れるというリカードウの全体は…」という段落は、リカードウを批判しながら、地代論の先食いをしていますが、ykbdataにはまだ十分理解できないので保留しておきましょう。

⑧p418〜p420

この部分は直接的に恐慌に言及していませんが、述べているのは①十分な資本蓄積があれば剰余価値の生産には労働の搾取度と労働者人口以外に制限はないが、②資本主義的生産様式の規定的動機は蓄積であり資本家の奢侈ではない(p418)ので、③剰余価値の生産とその実現(消費)は敵対的分配関係によって衝突する(p419)、④この矛盾は「没落の罰」を受けたくなければ生産を改良して生産規模を拡張されなければならないという制御不能な資本家を強制する法則となる、⑤だからこの基盤の資本の過剰が人口の過剰の増大と結びついている(p420)、⑥そのことがさらに剰余価値の生産と実現の矛盾を拡大する(p420)、ということです。

⑧p420〜p422

この部分はあまり意味がありません。ブルジョア経済学派には理解できない現象を教えてあげているだけです。すなわち、1000C+100mの資本は利潤率10%だが100mまで蓄積できるが、100C+20mの資本は利潤率20%なのに20mまでしか蓄積できない、高い剰余価値率にもとづく高い利潤率は労働の生産性が低くても、労働者の労働意欲が低くて賃金も可能だが、蓄積は緩慢である、ということです。

次が、これまでですでに明らかな結論です。すなわち、利潤率が低下するのは剰余価値率が下がる(労働者の搾取が少なくなる)からではなく使用される資本に比べて使用される労働が一般に少なくなるからである。(p422)

⑧p422〜p423

ここではチャ―マズが語る、労農学派が擁護した王侯貴族や僧侶などの不生産的階級の存在意義(ケネーの経済表で明らかにした)への皮肉から始まり(p422)、結論的に蓄積および集積の過程が最後に資本の集中として現れ、これが資本主義的生産をやがて崩壊させる、と結論付けます。

ここに、資本主義的生産の利潤率の傾向的低下法則がやがて資本主義自身を滅ぼすという、マルクスの当初の思想が明言されています。

この部分は、たぶん、1980年代のエンゲルスの「空想から科学への社会主義の発展」の弱点につながっています。

第2節 生産の拡張と価値増殖との衝突 ⑧p424〜p430

⑧p424〜p425

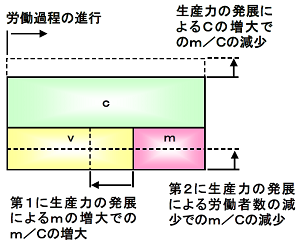

この節では、「生産の拡張と価値増殖との衝突」という矛盾を論じていますが、最初の部分は生産の拡大一般ではなく労働の社会的生産力の発展が二重に現れるとして、利潤率m/C=m/(c+v)のうちのcの増大と(p424)、第1にvのm対する比率の低下による利潤率の増加傾向と第2に労働者数の減少による利潤率の低下傾向が同時に進行するが(p425)、第1のvのmに対する比率の減少には限界があり、第2の労働者数の減少、すなわち利潤率の低下傾向が支配的になる(p425)と述べています。

これを図表にすると次のイメージになります。

⑧p425〜p427

この部分は、資本の価値増殖の絶対的大きさついて、「直接的には」(p426)(個別資本では?)生産力の増加(発展)で利潤率が増大して追加資本価値が増大する場合だけだが、それはやがて現存資本の価値減少の結びつく(労賃=生活諸手段=可変資本と不変資本の諸要素に入り込む労働が減る)と生産力の発展と資本の価値増殖の矛盾を述べます。(p426)

⑧p426〜430

次の「間接的には」以降はヘーゲル風言い回しがずっと続きます。草稿執筆時点でのマルクスの「恐慌論」は一般的利潤率の低下と結びつける弱点がありましたが、ここで論じられているのは、一般的利潤率の低下を必ずしも前提としない「恐慌」観が展開されています。

例えば「抗争し合う作用諸因子の衝突は、周期的に恐慌にはけ口を求める。恐慌は、つねに、現存する諸矛盾の一時的な強力的解決でしかなく、攪乱された均衡を瞬時的に回復する強力的爆発でしかない」(p428)と、生産の無制限的拡張の傾向と制限された消費との矛盾が「恐慌」という爆発で、その均衡を回復するということを、一般的利潤率の低下傾向から離れて論じています。

これは、利潤率が高くなる経済的バブル(過剰生産)のあとに破綻がやってくるという、今も昔も変わらない現実を言い表していると思います。

「資本主義的生産の真の制限は、資本そのものである」は有名な言葉ですが、現時点では、残念ながらykbdataには良く分かりません。ただ、最後の部分は明確です。

したがって、資本主義的生産様式が、物質的生産力を発展させ、かつこの生産力に照応する世界市場をつくり出すための歴史的手段であるとすれば、この資本主義的生産様式は同時に、このような歴史的任務とこれに照応する社会的生産諸関係との間の恒常的矛盾である。

第3節 人口過剰のもとでの資本過剰 ⑧p430〜p446

この節は叙述が難しいので、不破さんも含め、多くの研究者が論及をさけています。しかし、宮川彰氏は、ほかの所では承服できないところが多々ありますが、この第3節について勇気ある概括を行っているのは評価できます。すなわち

資本の絶対的な過剰というのは、資本が以前よりも大きな剰余価値を生産できない場合には、もう過剰なのです。…いままで上げてきた水準を超える、それ相応の利潤率があがらなかったら、あるいは利潤の分量が獲得できなかったら、別にいうと利潤率や利潤量の低下をきたすような資本というのは、過剰という烙印が押されるのです。(「資本論」第2・3巻を読む」下、2001年、学習の友社、p195)

つまり 利潤率p´=利潤p/前貸し総資本C を低下させる余計なCは過剰であり、まともなpを生みさせない個別資本のCも過剰ということです。この概説を導きに、読み解いていきましょう。

⑧p430〜p431

マルクスは最初に、資本主義的生産が発展する(利潤率が低下する)につれて、ある生産部門での競争戦に参加するための資本の大きさは増大する、だから小資本は賭けに出る、あるいは恐慌によるチャンスを待つ、と言います。だから、この資本の過多(プラトーレ)は相対的剰余人口と同じ要因、すなわり蓄積の進行による利潤率の低下から生じる対極の現象だ(一方に遊休資本が、他方には失業労働者人口が立つ)と、新しい命題を展開します。

⑧p431

もっとも、その詳しい研究は、もっとあとで(第三部第五篇の「信用論」で)行われると断ります。どうりで、最初に読んだときは理解不能でした。だから、段落末が?で終わっています。その後も、「であろう」と第五篇の先食いを表す表現が続きます。

ここでマルクスの言う「利潤率」はどうも一般的利潤率ではなく、これに包含される前の個々の生産部門内の利潤率、あるいは個々の資本の利潤率らしいですね。

⑧p431〜p432

ここでは、追加資本がゼロになれば、資本の絶対的過剰が生じているということになるであろうが、その前にも、「増大した資本が、増大する前と同じかまたはそれよりも少ない剰余価値総量しか生産しなくなるときには、資本の絶対的過剰生産が生じているであろう」と述べ、その原因に遊休資本の増加とともに労賃の高騰をあげます。

しかし、この2つは一般的利潤率の低下をもたらすことは同じでも、労働者の運命はまるで違いますし、恐慌を準備する生産の過熱(バブル)時にともなう労賃の高騰は、原因ではなく結果です。賃金の高騰は決して恐慌を準備しません。このころのマルクスには、まだその確信がないように読めます。なぜならマルクスはまだ、一般的利潤率の低下が恐慌の引き金になるという考えから脱することができていなかったからのです。

⑧p432〜p433

「現実的には」で始まるこの段落は、前段のことを数字も使って繰り返しているだけで、読み飛ばしても構いません。

⑧p434〜p437

ここでは、旧資本Cと追加資本⊿Cとの、同じ資本内での闘争と、異なる資本間の闘争がシミュレーションされます。同じ生産部門内での闘争と、異なる生産部門間の闘争もおこなわれるでしょう。そしてマルクスの結論は信用論に踏み込んでの、株式の暴落、商品在庫の暴落、不渡り手形による連鎖倒産に至る恐慌の勃発です。(p437)

⑧p437〜p439

この部分は経済循環の次の段階、恐慌によって生産が停滞し過剰人口が生まれると、当然労賃が下がります。そうすると剰余価値が相対的にも絶対的にも増大します。(p437末)

「繁栄期は」、労働者人口の増加を望んだ資本も、停滞期には価格低下と競争戦で、どの資本家も機械や生産方法の改良で労働の生産力を高めてさらに生産物価値の低廉化で、人為的に過剰人口をつくり出し、その後の生産拡大の準備をするであろう。このようにして、循環がまた新たにたどられるであろう。

ここまでは「であろう」と、あとで論じる信用も考慮にいれると、こうなるであろう、という推論形式になっていますが、マルクスに確信がないわけではなりません。

次の、「しかしここに設けられた極端な前提のもとでさえ、資本の絶対的過剰生産は…」はp431末のくり返しです。

⑧p439〜p440

「資本の過剰生産の意味するものは…この搾取度が一定の点より下に低下することが、資本主義的生産過程の攪乱停滞、恐慌、資本の破壊を呼び起こすからである。」は、マルクスが実際に目にた、恐慌はバブルの後に決まってやってくるという現実から目をそらし、利潤率の低下が恐慌を引き起こすという、未成熟な思想を表しています。

現実の恐慌現象と合わないマルクスの未成熟な思想を、言葉の上だけで受け止めた経済学者が書いた論文を批判したのは、もう13年以上まえのykbdataです。このころはまだ第三部を精読していませんでしたが、我ながら鋭い感性でした。

⑧p440

「資本が外国に送られるとすれば…」は、資本輸出が触れられているめずらしい段落です。

⑧p440〜p446

この間は、絶対的であり…絶対的でない、多すぎるのではない…多すぎる、とヘーゲル風の言い回しが続きます。p444の(一)、(ニ)は利潤率の低下と恐慌を結びつける、マルクスの未成熟な思想・理論を表しています。

特別利潤とその喪失は「超過利潤」としてすでに論じられています。(p444末尾)

節末の「リカードウ不安」は「もっと深いものがあるのだが、彼はそれを予感するだけである」は資本朱的生産様式を絶対視するブルジョア学派への憐れみであり、マルクスの勝利宣言でもあります。(p445末尾)

第4節 補遺 ⑧p446〜p457

この補遺は、15章のあまりにも抽象的な表現を、エンゲルスが読者に分かり易く解説している部分が主要な部分です。資本家が労働の生産性をなぜ引き上げのかその動機は、どうやって引き上げるのかその手段は、そしてそれがまた平均利潤率を、やがては一般的利潤率をどうやって引き下げるかを比較的分かり易く解説しています。

⑧p457

最後の結びの部分は、すでに明らかにしたことを、良くまとめています。すなわち、資本主義的生産様式の発展は3つの現象に現れる。すなわち

(1)少数者の手中に生産諸手段が集積する

(2)社会的労働の組織の高度化

(3)世界市場の形成

これらによる、人口に比べての途方もない生産力の発展、途方もない資本の蓄積とが、資本の価値増殖欲求と、利潤率の低下という形で矛盾・衝突し(これがマルクスの未成熟な理論・見解であるが)、恐慌が勃発する。

2023年1月28日 ykbdata(2024年11月16日改定)

|新版「資本論」の研究のトップページ |第三部の目次 |前のページ |次のページ |メール|