◆◆◆新版「資本論」の研究◆◆◆

|新版「資本論」の研究のトップページ |第三部の目次 |前のページ |次のページ |メール|#053:第9章「一般利潤率(平均利潤率)の形成と商品価値の生産価格への転化」

第8章では価値論からいうと資本の有機的構成が異なる諸生産部門は、異なる利潤率であるはずが、「現実には、産業部門の違いによる平均利潤率の相違は存在しない」(⑧p266)という結論でした。第9章では異なる産業諸部門での一般的利潤率の形成を考察し、10章ではその一般的利潤率が競争によって形成される歴史的過程を「発生論」的に追います。

マルクス本人かそれとも訳者か分かりませんが、ここからしばらくの間「生産部面」という言葉を使っています。しかしこれまでは、「部面」は「生産部面」、「流通部面」、「消費部面」という使い方をしてきました。(第一部第3章「商品の変態」参照)このあと(⑧p328)から「生産部門」と正しく言うようになりますが、生産諸部門間で形成される一般的利潤率や、特殊な(個々の)生産部門内での平均利潤率の形成について論じているときの「生産部面」は「生産部門」と読み替える必要があります。

しばらくの間、マルクスの言葉としての「生産部面」と、それを解説するykbdataの「生産部門」という言葉が、同じものを意味するものとして混在します。【2022/12/22追加】

⑧p268〜p269

マルクスは、考察の出発点を簡単にするために、いろいろと前提条件をならべます。その前提を整理すると、異なる生産諸部門における諸資本にについて

①剰余価値率は同一の100%とする。

②利潤率に影響しない固定資本の生産物価値への入り込みを摩滅分ではなく総額とする

③諸資本は可変資本と等しい剰余価値を年々実現する(回転の相違は度外視する)

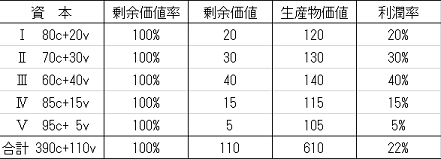

マルクスは上記前提での考察の「出発点」として、5つの生産諸部面に投下された総額500の諸資本の例を表1に示します。

(これは出発点で、考察の進展によって厳密には正確でない②は修正されますが、③回転の相違は最後まで度外視されます。ここに大問題があるとykbdataは思っています。【2022/12/20追加】)

厳密でない「利潤率に影響しない固定資本の生産物価値への入り込み」は織り込み済み

利 潤p =m´vで利潤(額)は剰余価値率と可変資本だけで決まる。

利潤率p´ =p/(c+v)のcは固定資本の総額を含んでいる。一方

費用価格k =c+vのcは固定資本の摩滅分しか含んでいない。

生産価格P =k+p´Cのkには固定資本の摩滅分が、Cには固定資本の総額が含まれている。

価値論に戻って

生産物価値W=c+v+mのcには固定資本の摩滅分と消費された流動的不変資本(原材料・補助材料)が含まれている。

②で、利潤率に影響しないとした固定資本の生産物価値への入り込みは、正確には「利潤」には影響しないが、「費用価格」にも「利潤率」にも影響を与える。

しかし、この厳密には正しくないことを前提に入れたのは、マルクスの勘違いでなく、論を進めるための、折り込み済みのことで、論の展開の中途で訂正されます。

⑧269〜p270

「もしこの500を単一の資本とみなし、Ⅰ−Ⅴはその資本のさまざまな部分をなすにすぎないとみなすなら」というマルクスの発想はすごいと思います。確固とした剰余価値学説に立っていたマルクスは、価値論でいえば当然違う利潤率が、なぜ現実には同じ利潤率になるのか、鋭い洞察力を働かせます。

⑧p269〜p270

「一つの綿工場において、さまざまな部門、すなわち梳綿(そめん=櫛で綿の繊維の方向をそろえる作業*ykb)室、粗紡(梳綿を太い糸に撚る作業*ykb)室、精紡(粗紡糸を精細な綿糸に仕上げる作業*ykb)室、織布(紡績糸を綿布に織る作業*ykb)室には、さまざまな比率の可変資本と不変資本が存在し、全工場(1つの工場全体*ykb)についての平均比率は追って計算してみなければならない」と、「平均の利潤率」22%をいとも簡単に導き出します。利潤率は前貸し総資本に対する利潤の比率ですから、「生産物価値」に固定資本の総額が入り込んだと「出発点」として仮定したのです。つまり前章の最後であえて不正確な表現をしたことを実は織り込み済みで「まったく誤った結論に行きつかないように、すべての費用価格が(百分率で*ykb)100に等しいと算定しないことが必要である」(p270)と述べ、表2に進む前提条件を示します。

⑧p270〜p271

マルクスは利潤率は前貸し総資本100に対する利潤(剰余価値)の比率だから、たとえばⅠの前貸し資本100の不変資本分80のうち、年生産物に引き渡す価値、すなわち固定資本の摩滅分+流動的不変資本が80だろうが50だろうが、あるいは5であろうが、したがって年生産物の価値が80c+20v+20m=120であろうが、50c+20v+20m=90であろうが、5c+20v+20m=45であろうが、これらすべての場合に、生産物の価値がその費用価格を超える超過分は20であり、これらすべての場合も前貸し総資本100に対しては利潤率20%であると、固定資本総額が生産物価値に入り込もうが、その一部の摩滅分が入り込もうが、利潤率には影響しないことを、数字も示して丁寧に説明します。

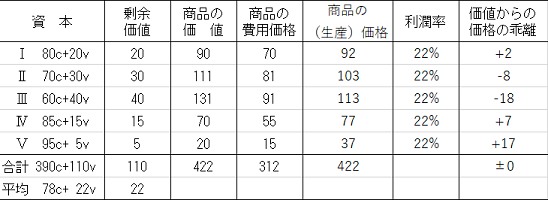

そうしたうえでマルクスは「このことをいっそう明らかにするために、上の表(表2*ykb)では、前の表(表1*ykb)と同じ五つの資本について、不変資本の相異なる諸部分が価値にはいり込むようにしてみよう」と表2に進みます。

ykbdataが上に示した表2には、表1からの変化の理解を助けるために、実はマルクス自身の表2に「c全部消費生産物価値」(表1の「生産物価値」と同じ)をykbdataが挿入しました。(したがって、表2の「資本」から「利潤率」までは表1とまったく変わっていません。【2024/11/14追加】)表2の「消費されたc」は固定的不変資本(機械設備など)の摩滅分+流動的不変資本(原材料など)の合計です。

その「消費されたc」がなぜ50、51、51、40、10なのか説明がありませんので、想像してみましょう。

資本Ⅴ(95c+5v)は容易に想像がつきます。重化学工業のプラントで固定資本の塊のなかに労働者が散在するような生産部門です。生産物に入り込むのはほとんどプラントの償却費でわずかな額です。資本Ⅲ(60c+40v)は農業か手工業かで機械は一部導入されていますが主役は労働者です。ここでは可変資本(労賃)の比率が大きいでしょう。他の生産部面はその中間諸形態と考えて表を見てください。

⑧p271

「Ⅰ〜Ⅴの資本をふたたび単一の総資本として考察すれば」資本総額の構成は390c+110vで平均構成は表1と変わらず78c+22vであり平均利潤も22mとなります。次が決定的です。「この剰余価値をⅠ−Ⅴに対して均等に配分すれば、次のような(下の表3に示す*ykb)商品価格〔費用価格プラス22(平均利潤*ykb)〕が出てくるであろう」というのです。

⑧p272

つまり、このようは価格での諸商品の販売のみが、Ⅰ−Ⅴの諸資本の有機的構成が異なるにもかかわらず、〔諸資本〕Ⅰ−Ⅴに対する利潤率が均等に22%であることを可能にする」のです。この価格を改めてマルクスは「費用価格」に対する「生産価格」と名づけます。(これまで何気なく使ってきた「生産価格」という言葉が初めて「生産物価値」から乖離した「生産価格」という新しい概念として規定されます【2022/8/16追加】)資本Ⅰの商品は本来の価値から2%高い価格で売られ、資本Ⅱの商品は8%安く売られる、価値から価格が乖離するが、しかし総資本で見ると価格の価値からの乖離は相殺され、社会全体では商品は価値通りに売買されるということです。

マルクスは、一般利潤率はこのように形成されるしかないと結論付け、次章以降でそれを証明します。まるで価値論で最初に「価値は必要労働時間で決まる」と結論を出し、その後それを発生論的に証明した方法と同じではないでしょうか。

⑧p272〜p273

マルクスは、一般利潤率は各生産諸部門内において平均利潤率が成立し、その平均利潤率はどの生産部門においてもm/Cでなければならず、そうしてこそ一般利潤率(「生産価格」)も価値論から展開され、意味あるものになるとして、商品の「生産価格」は商品の費用価格プラス平均利潤に等しいと結論付けます。

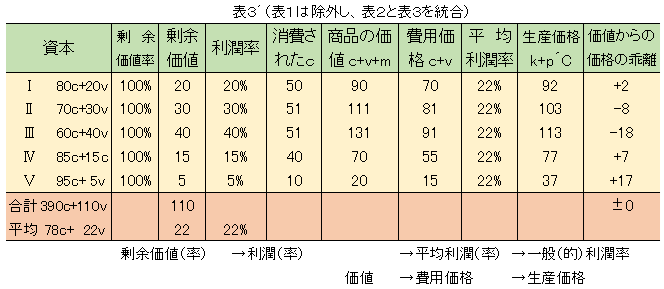

表1、表2は必要?

ykbdataはここまでを何度も何度も読み直し、表1と表2は意味がなく、表3を次のように表3´に改変すれば、この表一つで済むのでないかと思いました。この表なら、資本家の意識形態の転化と価値論的な裏付けの対応が一目瞭然です。出発点として固定資本の総額が生産物価値にはいり込むというという過程は意味がなく、かえって分かりにくくしています。

しつこいようですが、「資本」の項での「c」は固定資本の全額を含む不変資本で「c+v」は「前貸し資本総額」の「C」になります。この「前貸し総資本C」に部門間で均等化される「一般(的)利潤率」p´をかければ「平均利潤」が「剰余価値」からずれて「生産価格」P=k+p´Cとなり、商品価値から乖離するわけです。

なお、出発点では簡単のために、Ⅰ〜Ⅴを同じ工場内の違う生産工程としていましたが、最終的に異なる生産部門としていますので、この例で「利潤率」は部門内の「平均利潤率」を、「22%」は部門間で均等化された「一般(的)利潤率」を表しています。(前章で論じられたように、「平均利潤率」は生産部門内で比較的容易に均等化された利潤率で、それぞれの生産部門の異なった「平均利潤率」が均等化されたものを「一般(的)利潤率」と言います)【2024/11/18】

ここで疑問は、各生産部門内の「平均利潤率」がどうやって形成されるのか、証明抜きに前提されています。いろいろ調べましたが、その証明はここまでには見当たりません。私の見逃しでしょうか。ここは保留して、諸生産部門でその生産諸部門独自の平均利潤率が成立しているものとして次に進みましょう。(のちにごく簡単に論及され、それについてykbdataの具体的な推論が展開されています。【2022/9/22追加】)

次に、これまで保留されていた、資本の回転速度の影響が叙述されています。叙述の形式は簡単ですが、何を言っているのかはわかりません。ここで解説書では省略されている、資本の回転速度と平均利潤率の関係を、マルクスの例でもっと詳しく分析してみましょう。

⑧p273〜p274

マルクスは前貸し総資本500のうち100が固定資本で、流動資本400(原材料などのc+労賃v)が1回転するうちに固定資本の10%が摩滅するものとし1回転中の平均利潤〔率〕を10%とすると、その1回転中の生産物の費用価格は

固定資本の摩滅分10c+流動資本400(c+v)=410

であるが、「生産価格」=費用価格+平均利潤ですから

費用価格410+平均利潤50(総資本500×平均利潤率10%)=460

であろうと示します。

ここで問題になる「回転」のは総資本の回転ではなく流動資本(流動的不変資本(原材料費)+可変資本(労賃))の回転です。今後も断りがなければ同様です。【2022/9/22追加】

剰余価値率100%が前提なら価値通りの価格は

固定資本の摩滅分10c+流動資本400(c+v)+m(=v)

のはずなのですが、もう資本家にはmを生み出すvは流動資本400のなかに埋没して見えません。そうだとしても、これが年平均利潤率10%のもとで2回転したらどうか、検討しましょう。

2回転分の費用価格は

410×2=20c+800(c+v)=820

で生産価格は

460×2=820+100(=50×2=500×10%×2)=920

となります。

この計算式は固定資本の摩滅が回転数で按分されています。第二部では時間で按分、例えば年10%とされていました。資本主義的生産様式が発展し、物理的摩滅より社会的摩滅が支配的になれば、上式は次のように変更されなければなりません。すなわち2回転分の費用価格は

10+400×2=10c+800(c+v)=810

生産価格は

810+50×2=910

と、資本の構成比が低い場合は固定資本の摩滅は小さいので影響は殆どありませんが、資本の構成比が極めた高い場合は大きな影響がでます。

例えば平均利潤率10%のもとで、資本の構成が固定資本400+流総資本100=500の場合で固定資本の償却が年10%の場合は、流動資本が年1回転する場合の費用価格は

40+100=140 生産価格は

140+500×10%=140+50=190

となり、これが年2回転することになっても年間の固定資本の摩滅分は変わらないので、2回転分の費用価格は

40+100×2=240

と2倍にならず1.7倍余となり

生産価格は

240+500×10%×2=340

と1回転の1.8倍弱となります。

このことの意味するところは、回転が速い方が同じ平均利潤率でも生産価格が若干下がり、若干安く売れて市場占有率を拡大できるということです。このことは、当面、無視しましょう。【2023/7/22】

同じ資本の回転数が2倍になると、費用価格も生産価格も平均利潤も1回転の2倍となります。つまり2回転する500の資本は平均利潤率10%による平均利潤50を2度、合計100受け取るということです。価値論で言うと回転が速いほど前貸し総資本は少なくて済み、その生産部門の年平均利潤率は上がります。このことについては、そうならない、回転による年利潤率の違いは、資本同士の競争によって平均化するという解説書ばかりですが、ykbdataの考察ではそうなりません。なぜか、それは前章のマルクスの指摘があります。マルクスはここでも次のように指摘しています。

⑧p274 彼ら(資本家)は…所与の期間内に生産された総剰余価値または総利潤のうちから、均等な配分によって総資本の各可除部分に帰属する分だけの剰余価値したがって利潤を受け取るに過ぎない。

前例の2倍の資本1000(ほかは同じ前提)が年1回転しても、その生産価格は

費用価格820+平均利潤100(総資本1000×平均利潤10%)=920

と前例の2回転する500の資本の1年分と変わりません。

ここで逆に年1回転する1000の資本の半年分の生産価格を見てみると

410+50=460

となり、年に2回転する資本500の1回転分、すなわち半年分と全く同じになります。すなわち、年2回転する資本は、1回転期間中も平均利潤率により利潤を受け取りますが、年1回転する資本に比べ、前貸し総資本が2分の1で済み、平均利潤額も2分の1なのです。

さて、ここで誰も触れていないことに踏み込みます。すなわち流動資本の回転速度は資本家の意識にのぼる年利潤率を変化させない!という仮説です。あまりにも大胆で野心的なykbdataの論述は⇒こちらです。

⑧276〜p277

マルクスは表3について、個々の産業部門の商品の生産価格(販売価格)は価値から離れるが、諸商品の総生産価格(総販売価格)は諸商品の総価値に等しいと述べ、剰余価値(利潤)が重複されて計算されることはないと、難しい話をくどくど述べます。これを「転形問題」と呼び、今もその正否が論争の的になっているそうですが、このようなマルクスに対する論難はykbdataにとってはどうでもよいことです。簡単に言えば消費税は社会的に重複されて計算されないし徴収されていません。そして消費税を最終的に負担をするのは消費者であるように、利潤を最終的に実現するのは消費者です。(「利潤が利潤の欄に現れるのは、それはただ、その商品そのものが最終生産物であったからであり、したがってその生産価格が他の一商品の費用価格に入り込まないからである」p277、下図参照)この点についてのマルクスのくどい説明はp279まで続きます。

つまり価値論的に言えば、資本①の利潤を表す生産物も、資本②のそれも、生活諸手段生産資本によって生産的に消費され、利潤が2度現れることはないということです。そして生活諸手段生産資本の生産物が、労働者に最終的に消費される場合も労働者が負担する利潤は生活諸手段生産資本の利潤だけです。すでに資本①の利潤も資本②の利潤も生活諸手段生産資本の費用価格に入り込んでいるのです。

「転形問題」なお、「転形問題」は一般的には「マルクスの剰余価値率から整合的に利潤率を導出できるかという問題」と言われています。

マルクスは高等数学が得意で「積分」や「集合」も理解していたでしょう。ですから現在のネットでの次のような解説の内容が、当時のマルクスの頭に浮かんでいたことでしょう。

商品価値W=c+v+mは、資本主義的競争のもとでは生産価格P=(1+r)(c+v)に転化するが、この転化の前後では社会的集計量は同一であり (ΣWi=ΣPi) 、利潤は総剰余価値を社会的に分配したものにすぎない (r=Σmi/(Σci+Σvi)) という「総計一致の二命題」が成立する。

ここでのcは不変資本総額を表しているようなのでこれは正確ではありません。マルクスは 一般的利潤率はrではなくp´としています。さらに「生産価格」を表す記号として「P」を使っていないし、ここまでにそれを表す記号を使ったことがありません。

正確に言うとP=(c+v)+C×rです。ここでCは固定資本総額を含む前貸し資本総額、(c+v)は費用価格です。

⑧p280〜p282

マルクスは一般的利潤率は異なる利潤率の単純平均ではなく、資本の大きさを加味した加重平均だよと当たり前のことを確認した後、一般的利潤率を既定するの2つの要因を示します。すなわち

(1)異なる生産諸部面における資本の有機的構成によって、したがって個々の諸部面の異なる諸利潤率によって(一般的利潤率は左右される*ykb)。

(2)これらの異なる生産諸部面への社会的総資本の配分によって。したがって、それぞれの特殊な(個々の)部面に、したがってそれぞれ特殊な(個々の)利潤率で、投下された資本の相対的な大きさによって。すなわち、社会的総資本のうちそれぞれの特殊な(個々の)生産部面がのみ込む分け前(利潤*ykb)の相対的な量によって(一般的利潤率は左右される*ykb)。

⑧p283〜p284

ここでマルクスは、第三部より後に草稿を書いた第一部でも詳細に取り上げている、「資本の構成」について、社会的平均より不変資本の比率が大きい資本を「高度な構成の資本」、社会的平均より不変資本の比率が小さい資本を「低度な構成の資本」と呼び、剰余価値率100%を前提に平均利潤率成立後、その生産物の価格と価値の乖離の例をわかりやすく説明します。

⑧p284 平均利潤率成立後の生産物の価格と価値の乖離

Ⅰ 80c+20v+20m 平均利潤率=20% 生産物の価格=120 価値=120

Ⅱ 90c+10v+10m 平均利潤率=20% 生産物の価格=120 価値=110

Ⅲ 70c+30v+30m 平均利潤率=20% 生産物の価格=120 価値=130

資本Ⅱは重工業でその商品は価値より高く売られる、資本Ⅲは手工業でその商品は価値より安く売られる、と考えるとわかりやすいと思います。

⑧p284〜p286

マルクスは「以上述べた展開によって、諸商品の費用価格の規定に明らかな一つの修正が生じている」(p284)と、その後もいわゆる「転形問題」にこだわり続けますが、「この点についてはこれ以上詳細に立ち入る必要はない。ともかく、諸商品の費用価格は(それを消費して生産された*ykb)諸商品の価値よりもつねに小さいということには変わりはない」と決着をつけ、特殊な(個々の)生産部面における生産価格の変動の要因を次のようにまとめます。

⑧p286〜p287 個々の生産部面における生産価格の変動の要因

(1)諸商品の価値が不変である場合には、その特殊な(個々の)部面にはかかわりのない一般的利潤率の変動の結果として。

(2)一般的利潤率が不変な場合には、価値変動によって。

(3)これらの2つが同時に作用することによって。

これは生産価格P=k+C×p´(ただしkは費用価格、Cは前貸し総資本、p´は一般的利潤率)から当たり前のことで、大事なのはその次の次章への伏線です。

⑧p287

「特殊な(個々の*ykb)生産諸部面の実際の諸利潤率はつねに…大きな変動が生じるとはいえ、一般的利潤率の現実の変化は…非常に長い期間にわたる一連の諸変動の、ずっと遅れて到来する結果である。だから、比較的短い期間の場合はすべて…生産諸価格の変化は、〝明らかに〟つねに諸商品の現実の価格変動から…説明されるべきである。

私はこの部分を読んだとき第一部の特別剰余価値の獲得と消失の過程を思い浮かべました。「現実の」とは価値法則にもとづくと読めます。特殊な(個々の)生産諸部門の利潤率の大変動は、技術的な大変革が一資本家に超過利潤(特別剰余価値)をもたらし、その大変革がその全生産部門に普及すればその生産部門の商品価値が低下し、超過利潤(特別剰余価値)は消失します。

ただし、超過利潤は特殊な(個々の)生産部門内の競争で生じるものなので、これは厳密な話ではありません。むしろ世界経済のなかのある生産部門ので「利潤率の国民的相違」と関係があると思います。例えば日本では鉄鋼や造船、自動車、半導体産業が高い利潤率で世界を席巻した時代がありました。

⑧p287〜p288

「他方では、社会的総資本を考察すれば」と今度は一般的利潤率の変動について

①不変資本価値が変動する場合

②労働の搾取度が変動する場合

③諸商品の価値が変動する場合

とまとめますが、これら3つは関連し合っています。

⑧p288〜p291

このあとマルクスは別の話を始め、剰余価値から利潤への転化を発生論的に述べます。すなわち、原初的には剰余価値と利潤は同一だが、剰余価値率と利潤率は初めから異なっていて、これが初めから剰余価値の真の起源(労働の搾取)をあいまいいし神秘化してしまったのだが、一般的利潤率が確立されると特殊な(個々の)生産部面は剰余価値と利潤は量的にも乖離するようになる。そうすると労働者にとっても利潤の真の性質と起源とを(すなわち剰余価値を)隠ぺいするようになります。商品の生産価格は価値から離れ、費用価格に付け加えられる利潤は価値法則ではなく、総資本の総剰余価値に対する分けまえの要求によって規定されます。

⑧p291

最後にマルクスは、剰余価値と利潤の、剰余価値率と利潤率の見かけ上の矛盾からその内的関連を認識できなかったこれまでの経済学に対し、「ここではじめて内的関連が暴露された」と勝利宣言をします。

⑧p291〜p292

マルクスは話を元に戻し、今度は特殊な(個々の)生産部面の利潤率と一般的利潤率の関連についてまとめます。

(1)特殊な(個々の)生産部面の利潤率を変動させる法則は一般的利潤率の法則でもあるが、特殊な(個々の)生産部面の利潤率の変動は相殺され、一般的利潤率の変動は緩慢である。

(2)各生産部面の内部では、この生産部面の利潤率の変動が十分に固定化されてから一般的利潤率に影響をおよぼす。

⑧p292〜p293

マルクスはまた「神秘化」の話に変え、「生きた労働を節約して死んだ労働(不変資本)の使用を増やすことは、経済的にはまったく正しい操作として現れ、もともと決して一般的利潤率および平均利潤を侵害しないように見えるだけでなく、むしろある事情のもとでは、少なくとも個々の資本家にとっては、(労働者を減らすことが*ykb)利潤の増大のためのもっとも手近な源泉として現れるのだから、どうして生きた労働が利潤の唯一の源泉でありえようか?」と、利潤に目がくらみ、利潤の真の起源が労働であることを微塵も想像できない資本家の愚かさを皮肉ります。これは前にも出てきた「利潤率の傾向的低下」への伏線でもあります。

⑧p294〜p295

また「転形問題」に関連したような話が出てきますが、結論としては個々の生産部面の費用価格のうち不変資本分が変化しても可変資本分が変化しても、とにかく費用価格が変動すれば、一般的利潤率が不変の場合は、利潤の大きさは異なることを言っているのです。

これはもっと具体的に言うと、個々の生産部面では、労賃が上がれば生産価格が下がるという、一見矛盾することも一般的利潤率が支配するようになれば起こるということです。

次は第10章「競争による一般的利潤率の均等化。市場価格と市場価値。超過利潤」です。

2022年7月30日 ykbdata(2024年11月16日改定)

|新版「資本論」の研究のトップページ |第三部の目次 |前のページ |次のページ |メール|