◆◆◆新版「資本論」の研究◆◆◆

|新版「資本論」の研究のトップページ |第三部の目次 |前のページ |次のページ |メール|#057:第三部第四篇 商品資本および貨幣資本の商人資本への転化(その1)

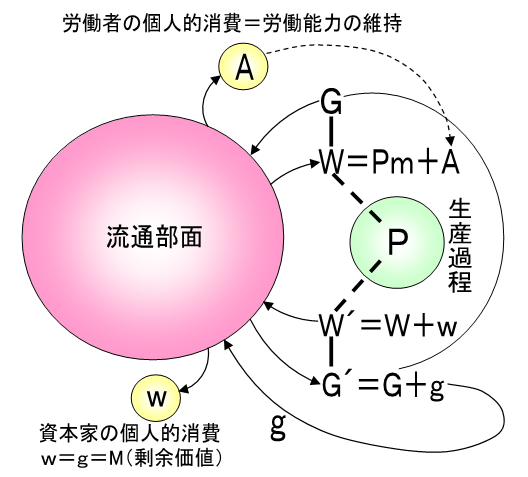

第26回「新版『資本論』オンラインゼミ」はここからです。この篇は、第二部で資本の循環として扱った、産業資本の再生産過程でとる、貨幣資本⇒生産資本⇒商品資本⇒貨幣資本(G−W…P…W´−G´)という資本諸姿態の変遷のうち、これまで産業資本家が操作するとしてきた流通部面での機能、すなわち商品を市場で売り(W−G)、貨幣に転化しさらに次の循環のための原材料などを購入(G−WまたはG´−W´)する機能が商人資本として自立し、分相応に総利潤の分配を受けるという話です。

第16章 商品取引資本 ⑨p459〜p480

⑨p460 「商品取引資本または…」

マルクスはまず最初に、商人資本または商業資本は商品取引資本と貨幣取引資本という亜種に分かれると述べ、近代の経済学(ブルジョア経済学)が産業資本と商業資本を混同し、商業資本の独自性をまったく見落としていたと批判します。

⑨p460〜p461 「商品資本の運動は…」

流通部面での商品⇒貨幣⇒商品の機能が自立化したのが商品取引資本であり、輸送業や保管業および配分(小売り業)をどの程度まで生産過程としてみなすべきかは、第二部第6章「流通費」、第2節「保管費」、第3節「輸送費」で取り扱ったと断ります。

保管費や輸送費は生産過程の延長として商品の価値および生産価格に入り込むこともありますが、マルクスは、純粋に商品資本を分析するのでこの機能は捨象すると断ります。細かいですね〜マルクスは。

調べてみますと、日本ではアマゾンのトラックは走っていないようですが、EUではアマゾンが輸送用トラックを所有しています。【2025/1/22追加】

⑨p461〜p462 「すでに見たように…」

次にマルクスは、第二部で扱った「流通資本」という概念を突然持ち出しますが、同じ資本の循環のなかで、生産部面にあるのが「生産資本」、流通部面にあるのが「流通資本」だということだけです。だから、商品取引資本は流通資本の一つの転化形態だというわけです。(もう一つの転化形態が貨幣取引資本)それよりも、同じところでアダム・スミスが「流通資本」を「流動資本」と混同しているという批判の方が大事です。

さらに、産業資本家同士の商品売買も度外視すると断ります。ここは生産諸手段の売買全体を指しているのかどうかは、今のところ不明です。

⑨p463〜p464 「ある商品取引業者が…」

いよいよここから例によってシミュレーションが開始されます。

ある商品取引業者が3000ポンドで3万エレ(第一部の訳注によると1エレ=66.69cm)のリンネル(亜麻織物)を1エレ当たり2シリング(3万エレで6万シリング、20シリング=1ポンドだから6万シリングで3000ポンド)でリンネル製造業者から買います。

年平均利潤率(どんな資本にも適用される一般利的潤率)が10%ならば、このリンネル取引業者は3万エレのリンネルを1年間で売りさばいて300ポンドの利益を上げます。彼は売るために買う、つまり生産部面に影響されず流通部面だけでG−W−G´という操作をくり返します。

一方、商品取引業者にリンネル商品を売って貨幣に転化したリンネル製造業者は、そのリンネルが流通部面でどうなるかにかかわりなく、原材料と労働力を購入してリンネル生産を続行することができます。

以上のことをマルクスは、リンネル自身から見れば以前はリンネル製造業者がリンネルを販売していたが、今や商品取引業者が販売を担当する、リンネルの持ち主が変わった(産業資本家に代わって商人が販売する)だけだと分析します。

⑨p464〜p465 「リンネル生産者が…」

商人がこの3万エレを売り切らないと、商人は次の3万エレを新たに買えないので流通過程も含む再生産過程全体では中断が起ります。生産資本が追加の貨幣資本を使用すれば生産過程の中断は起こらないが、流通過程も含む再生産過程は中断されます。このことは生産資本に代わって商人資本が流通過程を担うことで隠ぺいされる、ということを最後に逆説的に言っています。【2025/1/22全面書き換え】

⑨p465〜p467 「さらにこのことは…」

次にマルクスは、ヘーゲル風のグルグル回しの表現で、流通部面では商品は商人の手によって何度も転売されることもあるが、産業資本にとっては、商品(リンネル)を商人に売って得た貨幣(資本)で別の商品(亜麻糸や機械設備)を商人から買うだけだ、と言っているようです。

⑨p467〜p469 「商人は、最終的に…」

商人資本が生産資本の流通部面での諸機能から自立するには2つの契機が必要です。

①生産資本のただの出張代理人ではなく生産資本とは別の専属の機能として現れる。

②前貸し資本を保有して(自前でも借り入れたものでも)この位置で前貸しする。

⑨p469〜p470 「生産者から商品を買うさいに…」

ここでハタと考えました。商品取引資本としては、生産部面と流通部面が接する反対側の境界で、貨幣を原材料としての商品と交換し、その商品を流通部面から生産部面に引き渡す機能もあるのではないか…。案の定、直後に「この同じ行為が、ある生産者にとっては、または自己の再生産過程にある産業資本にとっては、G−W、すなわち貨幣の商品(生産諸手段)への再転化として、または変態の第二の局面として現れるかもしれない」(p468)とあります。したがって上段の②は次のように規定するのがより正しいと思います。

②自前でも借り入れたものでもこの位置(生産部面と流通部面の境界)で前貸しする。

産業資本の生産過程から出てきた商品を商人が引き取り、反対側の境界では商人が産業資本に商品を引き渡し、その商品は流通部面から生産部面に移ります。

(解像度を少し上げています)

最終的な販売⇒消費には3つあります。1つは労働者の生活諸手段の個人的消費、2つは生産諸手段の生産的消費、もう一つは資本家の支出=生活諸手段と奢侈品の個人的消費です。(これは本論にないykbdataの解説です)

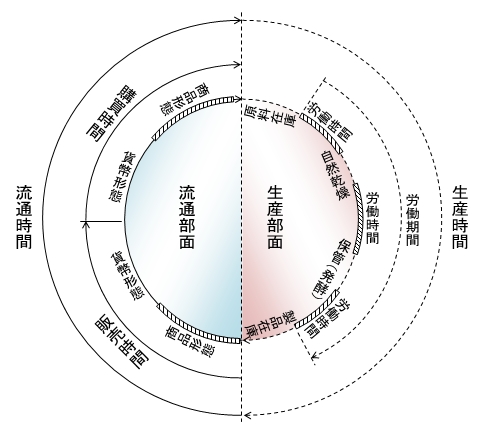

こちらは第二部で示した資本の回転時間の全体像を示す模式図です。商人同士の売買(転売)は度外視されていました。

⑨p470

その後マルクスは、商人資本の循環G−W−Gは、生産資本の転化形態である商品(資本)自身にとっては二つのW−Gの連続でしかないと、また言葉遊びとヘーゲル風のグルグル回しで読者を惑わして面白がっています。読み飛ばしても構いません。

⑨470〜p471 「したがって…」

ここからの段落はp468の「第一に」の繰り返しで、p471の「商品取引資本は…決して生産資本の形態をとらない、つねに流通部面に閉じ込められ続ける貨幣資本…である」はまったく当たりまえの話です。

⑨p471〜p472 「生産業者である…」

その次が大事です。産業資本家は商人に商品を売ってしまえば、そのあとその商品がどうなろうと再生産過程が短縮され(p471末尾)、さらに産業資本家の連続操業が可能になるための貨幣準備金を小さくできると述べています。(p472、前貸資本の大きさにおよぼす回転時間の影響参照)ここに商人資本が生産資本から自立する必然性があります。(先回りすると、だから価値増殖に関与しない商人資本が利潤の分け前を獲得できるのです)

⑨p473〜p474 「商人資本が…」

ここでマルクスは商人資本の存在意義を3つにまとめます。すなわち

(一)商人資本は産業資本が自分でその役割を果たす場合の資本部分より小さい。

(ニ)商人資本は産業資本の販売時間と購買時間を短縮する。

(三)商人資本は同じ部門あるいは複数の部門の複数の生産資本の回転を同時に早める。

⑨p474〜478 「一般的には…」

ここからの、前段の(三)についてのマルクスの説明は商人資本の一回転は諸資本の回転を表すというふうに言いますが、商人資本の回転となにか、定かにしていないような気がします。商人資本の回転は第18章で詳説されます。

この部分の結論(p480末尾)は、上段で述べた商人資本の機能は産業資本の価値増殖の促進だと、しごく簡単明瞭です。しかしマルクスは簡単な結論に至るまでに、商品に流通を媒介する限りでは、商人資本は貨幣の通流で貨幣が果たす役割と同じだとか(p475)、商人資本は商品資本と貨幣資本で成り立ち、信用制度が成長すれば貨幣資本の比率が小さくなるとか(p476)、いろいろとおしゃべりを続けます。p477〜0478の「リンネル取引業者は…」も同様なおしゃべりです。

⑨p476〜p477 「もし私が…」その解説はマルクス自身が( )のなかでしています。

1000ポンドのワインを3ヵ月後払いで買って、そのワインを3ヵ月たたないうちに現金引換えで売ってしまうなら、この取引のためにはびた一文も前貸しする必要はない。この場合は、ここで商人資本として現れる貨幣資本が、産業資本そのもの――貨幣資本としての形態をとり、貨幣の形態で自分自身に還流してくる産業資本そのもの――以外のなにものでもないということも、まったく明らかである。

⑨p477 「(1000ポンド分の…」意味は分かりましたが、それがどうしたの?という感じで、おしゃべりの一つです。

1000ポンド分の商品を三ヵ月後払いで売った生産者が、その場合に受け取った手形すなわち債務証明書を銀行で割り引くことができるということは、事態をなんら変えないし、商品取引業者の資本となんのかかわりもない。(だからこの機能は産業資本そのものだ、信用制度がなければ貨幣が必要で、信用制度があれば手形がその代わりをするが、両方とも産業資本の貨幣形態だということ*ykb)

⑨p479〜p480 「商人資本は・・・」

価値も剰余価値も生産しない流通部面だけで機能するが、流通時間を短縮する機能によって産業資本の価値増殖を促進し、前貸し資本に対する剰余価値の比率、すなわち利潤率を高め、流通資本(商品取引資本および貨幣取引資本)を節約し、その分生産資本を増やします。商人資本の機能のまとめです。【2025/1/22追加】

第17章 商業利潤 ⑨p481〜p515

⑨p481〜p483 「すでに第二部で見たように…」

この部分は16章で明らかにした産業資本の機能からの商人資本の自立を再確認し、商人資本は異質な機能(輸送、保管、仕分け、小売りなど、一部が商品の価値に入り込むこと)をのぞけば、売るために買うだけで、どんな剰余価値も生まないが、平均利潤の形成で生産資本の生みだした剰余価値を自分に割り当てられた部分をわがものにすると、もう結論が出てきます。

⑨p483 「商品を買ってから…」

マルクスは、簡単のために、最初に触れた「異質な機能」(p482)で流通費が商品の価値に入り込まないものとして研究をすすめると断ります。

⑨p483〜p485 「産業資本家の場合には…」

次の部分はあまり意味がないので、最初の部分と最後だけを解説しましょう。すなわち、最初の部分は社会的総利潤は社会的総剰余価値に等しい(Σpi=Σmi)であり、生産部面だけでなく流通部面を含む社会全体で得られる利潤の総計は、生産部面で生み出される剰余価値の社会的総計(不払い労働の総量)に等しいよと、価値論の原則です。

最後の部分は、商人資本の利潤は、「諸商品の名目的な価格引き上げによって剰余価値および剰余生産物の分け前にあずかるための、回り道にすぎない」というわけですが、商人は商品価格への上乗せが商業利潤だという見方(観念)だということです。

⑨p485〜p491 「けれども、もっと詳しく考察すれば…」

マルクスは上段の結論を、第二篇の一般的利潤率の形成に、買って売るだけで剰余価値を生み出さない商人資本も参加する、前貸し資本に比例した利潤の分配にあずかる、ということで説明します。至極簡単です。

商業資本(当面商品取引資本だけを表す)を度外視した生産価格は P=k+p´C ですが、この一般的利潤率p´の形成に商人資本が入り込むという例をマルクスは次のように示します。すなわち、総産業資本720c+180v=900の商品の生産価格は、剰余価値率を100%とすると

P(W)=720c+180v+180m=900k+180p=1080

であり、前貸し資本720+180=900に対する利潤率は20%です。(簡単のために固定資本総額も含む前貸し資本総額Cが費用価格kに入り込むと仮定しP=C+p´C=900+20%×900=1080となっていますが、Cがkに代わっても、kがCに代わっても、数字は変わりますが本質は変わりません。頭の中の混乱のもとにはなりますが。)ここに商人資本が前貸し資本100で利潤の分配に参加すると

p´=180/(900+100)=18%

と一般的利潤率は低下します。しかし商人資本価値は商品の価格にはいり込まず(なぜなら購入費用は販売によって直ちに還流するので)、生産価格は変わらないから

P=900k+162p+18h=1080(18hは商人資本100に対する18%の「商業利潤」)

と産業資本の費用価格900k+産業資本の平均利潤162p+商業資本の平均利潤の18hとなります。つまり産業資本は商品を商業資本に生産価格(総産業資本で見れば価値に等しい)より低く売ります。これを商人資本が本来の価値に等しい価格で売って商業利潤を得るのです。

もっともこれは利子生み資本を度外視した場合です。利潤はさらに分け取り合戦の参戦者に分配されることになります。

エンゲルスの約注2(p489〜490)では、また回転にこだわって複雑なこと言っていますが、事は簡単です。商人資本の回転がどうであれ、商人資本が100の場合は一般的利潤率は18%で年1062で仕入れて年1080で売ると販売手数料は約1.7%になるということです。商人資本が300の場合は一般的利潤率15%で年1035で仕入て1080で売り販売手数料は4.35%、商人資本が900の場合は一般的利潤率10%で年990で仕入1080で売り販売手数料は9.09%となります。

⑨p491 「他のすべての…」

「科学的分析の進行においては…」からの部分は非常に難解です。しかし、この部分は資本論の方法を弁証法的言い回しで語っている面白い部分です。すなわち、「一般的利潤率の形成は、産業資本およびそれらの競争から出発して、のちに初めて商人の介入によって…修正されるものとして現れる」。ここまではこれまで見てきた通りです。

次の「歴史的発展の進行においては、事態はまさに反対である」と述べ、初めて一般的利潤率が形成されるのは流通部門だ、最初は商業資本が商業利潤を規定し、資本主義的生産様式が浸透して、生産者自身が商人となったときにはじめて、商業利潤は…(生産資本と商人資本の競争によって)総資本の一加除部分に帰属させられる」と述べます。

これは、資本主義的生産様式が発展する前にも商人資本は存在していて、そこでは商人の言い値で生産者から買われ、市場全体では商人同士の競争で商品価値通りに販売されたこと、それがまた商人の買い付け価格に反映して、商人の手数料(歩合)が商業利潤として平均化される、ということだと思います。

不破氏も、利子や地代でもそうであるように、理論的展開が歴史的発展に沿って進む場合があると述べています。(「『資本論』全三部を読む」⑥p117)ykbdataは地代論を研究していないので、ここでは保留しておきましょう。

⑨p491〜p492 「商人資本の介入による…」

ここので、商人資本の貨幣資本は産業資本の固定資本と同じ状況に置かれているという意味は、商人の資本価値は商品価値や費用価格には入り込まないが、固定資本総額が利潤率p´=m/Cの分母には入り込んで利潤率を下げるのと同じように利潤率を引き下げるということです。(しかし、ここでは固定資本はすべて費用価格に入り込むという仮定で計算式に入っています。)

⑨p492〜p499

次からは流通費の話が長く続きます。

⑨492 「この流通費が…」

流通費は

①、ほかの流通代理人に請求し得る(実際は商人が負担する)費用

②、①をのぞく商人独特の業務から生じる費用

に分かれます。この後すぐに、①の費用も商人に押し付けられるというのは、考え方としては輸送や保管などは産業資本が負担して、その分商人への引き渡し価格を引き上げることもできそうだが、しかしそうではなく、商人が負担し、輸送・保管に必要な倉庫などの固定資本はその摩滅分が、鉄道の貨物運賃や荷受け作業の労賃など流動資本はその全部が商品の価値に入り込むと、第二部の流通費のことをくり返します。

⑨p493〜p494 「これらの流通費が…」

①のなかでは、運送業および配送業は独立した産業部門になりうるし、現にそうなっているとい言い、保管は卸売商業というもっとも純粋は商人資本として現れると述べます。

純粋な商人資本の経費、すなわち前述の②の費用は(第二部6章で述べたように)計算、簿記、市場取引、通信などにかかわる費用で、事務所、紙、郵便料金などの不変資本と、商業賃労働者の労賃としての可変資本とからなっています。

マルクスはここで(純粋な流通費で)「われわれの関心を引く唯一の部分は、可変資本に支出される部分である」として次のことを研究対象にすると宣言します。すなわち、

(1)商品の価値に影響を与える流通部面での価値法則

(2)商人資本の蓄積

(3)総再生産過程での商人資本の機能(役割)

⑨p495〜p496 「これらの費用は…」

ここでは商人資本の利潤または価値増殖のためには賃労働(者)は必ずしも必要(必須)なわけではない(p495)、個人営業の(商業賃労働者を使用しない)商人は高給熟練労働者一人の労賃よりも安い利潤しか手にできないこともあると、たぶん目にした現実の姿を語ります。

しかし「実際には」(後の「他方の場合」に相当)と、流通部面では生産資本の販売代理人が商人の利潤よりも高い「手数料」を得ていると述べ、「第一の場合」(個人営業の商人)では、彼の資本の小ささに見合った商業利潤を手に入れると述べます。

これは例えば以前に示した総産業資本の生産価格P=900k+180pの流通に100ではなく20の個人営業の商人資本が介在すればp´は20%から180p/(900+20)=19.57%となり、個人営業の商人資本は社会全体で3.914(20×19.57%)しか(マルクスの例では18だった)利潤の配分にあずかることができず、場合によっては高給熟練労働者の労賃よりも低い手数料しか手にすることができない、というようなことを言っているのだと思います。

「他方の場合」(流通を産業資本の直接の代理人が計算、簿記、市場取引、通信など純粋な商人資本の機能を担う場合)は、産業資本は本来商人資本が手にすべき商業利潤も手に入れ、代理人(事務員)の労賃は、その商業利潤から支払われ、その代理人の労働は、商品の価値に入り込まない、なぜなら事務員の労働は価値を生み出す労働ではないからと、結論付けます。

ykbdataが若いころ働いていた電子部品製造メーカーでは、自分たちが製造した製品を、「産業用」すなわち生産諸手段生産部門Ⅰに売る(最終消費を媒介する商人資本が存在せず、資本家同士で直接売買される)価格、例えば製造ライン監視用記録装置メーカーへの販売価格と、「民生用」すなわち消費諸手段生産部門Ⅱに売る(その資本が製造した最終消費商品の流通に商人資本が介在する)価格では、同じ電子部品の販売価格が違っていました。もちろん産業用が民生用よりも販売価格が高く、この章を読んでなるほどと思いました。つまり、販売のために大きな商人資本(大手量販店など)が介在する家電製の製造メーカーからは、その家電の販売のための営業経費の何割かの「割引」をあらかじめ求められていて、それが一般的な経済法則になっていたのです。【2023/3/7追加】

こういわれると商業労働者は気分を害します。これについて宮川彰氏は「商業に従事されている方は自信を持ってください・・・純粋な売買の不生産的労働であっても(生産的資本の回転を促進することで)社会の剰余価値の増大に貢献しているということです」(「資本論第2・3巻を読む」下、2001年11月、学習の友社、p214)と励ましています。

⑨p496〜p498 「流通操作が長引くことは…」

ここでは、産業資本が流通期間の間に生産過程を中断しないための第2部で分析した2つの方法を述べますが、いずれも流通期間を度外視してきたこれまでの利潤率より低下することは避けられません。

マルクスは、商人資本100が媒介した流通を、それぞれの産業資本が流通を操作しようとすればおそらく200の追加資本が必要で、この場合は商人資本の媒介の場合の利潤率18%からさに16.36%に低下するとしています。

⑨p498〜p499 「いま、自分自身の…」

ここでは、もし産業資本家が流通部面での操作を担い、事務所費や商業労働者の労賃を支出したら剰余価値を生まないどころが、「商品の価値から(ykbdataの考えでは利潤から)補填されなけばならないと、次のような計算式も示します。

⑨p499

商人資本が100の場合は

p´=180/(900+100)=18%でP=900k+162p+18h

ですが、これにその産業資本の商品の販売のための専門の店舗などを持つことになる追加費用50が入り込むと

p´=180/(900+100+50)=17.14%で

P=900k+154.27p+26.13h=1080となるが

産業資本はこれを900k+154.27p=1054.27で商人に売り、商人はこれを1080+50の1130で売る。

ところが、エンゲルスがこの計算式は費用が利潤から補填されていないので正しくないよと、注釈で次のように正しく解説します。

⑨p499*

商人の費用50は利潤180から控除(補填)され、残りの利潤130が900と100+50=150とに比例配分される。したがって平均利潤率は

p´=130/(900+150)=12.39%となり産業資本家は商品を

900+900×12.38%=1011.42すなわち

900+900×(130/(900+150))で商人に売り、商人はこれを

1011.42+50+18.57(=150×12.38%)=1080で価値通りに売ることになります。こちらの方正確でしょう。でもマルクスいう、専門の費用がかかれば利潤率が減るということは確かです。

なお、900はある時は産業資本の前貸し総資本Cにも読め、あるときは産業資本の費用価格k=(c+v)にも読める矛盾を内包していると思われます。もっとも産業利潤からの商人資本の経費と商業利潤の控除という本質は影響受けません。【2025/1/22】

⑨p499 「いまや問題となるのは…」

純粋な商人的費用(計算、簿記、市場取引、通信など)は以上で決着し、マルクスは「いまや問題になるのは…商業賃労働者の事情はどうであるか?ということである」と、商業賃労働者の労働はどんな作用をもたらすか、これから研究するよと宣言します。

⑨p500 「しかし、商業労働者と…」

まず、商業労働は、商人資本の自己増殖のために買われるが、産業労働と違って「直接に剰余価値を創造することはできない」と結論が出てきます。それではどうやって商人資本は自己増殖(蓄積)するのでしょうか。

⑨p501 「商業賃金労働者に対して…」

それは、「商業資本は、商品のなかに潜んでる…支払っていない労働を売ることによって利潤を得るが、これとまったく同様に、商業資本は、商品のなかに潜んでいる(生産過程での*ykb)不払い労働を生産的資本に全部は支払わないでおき、代わりに諸商品を販売するさい…この部分を自分のたいして支払わせることによって利潤を得る」とマルクスは述べますが、これはすでにエンゲルスも述べていること(⑨p499*)です。

いま考えると、マルクスは発生論的に展開するために、わざと商人の費用を利潤からの控除ではなく、販売価格に入り込むとしたのかもしれません。

⑨p501〜p502 「商業資本が…」

問題はこの利潤の移転を、商業労働がどう媒介するかということです。マルクスは、商業資本家の「事務員たちの不払労働」という意味不明の話(p501末尾)を持ち出した直後に回答を与えます。すなわち、「これらの事務員の不払労働は、剰余価値を創造しないが、しかし商人的資本家のために剰余価値の取得を創造するのであり…この不払労働は、この資本(商人的資本)にとっての利潤の源泉である」と。

次はykbdata独自の解釈です。

「困難は次の点にある」(p502)の部分は、「剰余価値を生まない不払労働」とは、事務員の生活諸手段の価値(商業資本家にとっての可変資本)を超える商業利潤をもたらすといううことで、事務員たちがすべて商人資本家だったら、商人資本家自身の「空費」を利潤から控除(産業資本への付け回し)したあと、商人資本の大きさに比例した利潤の分け前(平均利潤の形成)にあずかる、という操作を、商人に代わって事務員たちが行うということでしょう。事務員の労賃は、いまや商人自身の「空費」から商人資本の可変資本に転化するということではないでしょうか。

⑨p503 「(したがって…」

マルクスは、自分が立てた「困難な点」を解決するために、①商人の可変資本=流通における必要労働、②どのようにして商人(商業*ykb)労働はその不変資本を維持するのか、③総再生産過程での商人の役割、④一方での商品資本と貨幣資本とへの二重化、他方での商品取引資本と貨幣取引資本とへの二重化、とこれからの研究課題を列挙します。

⑨p503〜p504 「どの商人も…」

これ以降は、どうも、③の総再生産過程での商人の役割の分析のようです。すなわち、産業資本から見ると生産が発展するほど、その商品を売りさばく個人営業の商人が多く必要となる、商業資本から見ると、「100ポンドのでの10回の購入には、1000ポンドでの1回の購入の10倍の時間が必要とされる」が商業での分業化が進むと(ある人は計算、ある人は簿記、ある人は市場取引、ある人は通信を専門的に行えば、例えば同じ商業労働者の数で10倍の営業がこなせることになると、総再生産過程での資本の節約を行われ、利潤率の向上が図られるというようなこと言っています。

⑨p504〜p505

「さらに」固定資本については「100の小さな事務所のほうが1つの大きな事務所より多くの費用が、100の倉庫のほうが1つの大きな倉庫よりも多くの費用がかかると、商人資本のと固定資本についてもシミュレーションも行います。アマゾンや楽天などの物流倉庫の巨大化!

⑨p505 「とはいえ…」

「困難は依然としてかたづかおていない」と、商人資本の可変資本(エンゲルスはbと表している)は商品の価格(価値)の新たな構成部分をなすのか(商業労働力の価値は商品価値に入り込むのか)、あるいは商人資本の可変資本も、商人の「空費」のように平均利潤の形成(引き下げ)に参加し、剰余価値から補填されるのか、と問いかけます。もちろん後者しかありません。

⑨p506〜p508 「Bの補填は…」

マルクスは、以前の自分の誤りに気づいてない(振りをしている?【2025/1/22】)ので、エンゲルスがp499*で行った表式を、ここで産業資本の総前貸し資本をC、商人資本の純粋な買い付けのための資本Bと、商人資本の不変資本Kと、商人資本の可変資本bとすると、Kとbはpから補填され

p´=(p-K-b)/(C+B+K+b)【2025/1/22訂正】

商人資本が参入した後の平均利潤率p´は、産業利潤(剰余価値)pから商人資本の不変資本Kと可変資本bを控除した残りの利潤の、産業資本と商人資本の前貸し資本総額であるC+B+K+bに対する比率です。【2025/1/22追加】

ここで前例の数字とB=100、b=10、算術に弱いマルクスが省略した商人資本の不変資本K=50とすれば、K=50とb=10は当初の産業利潤180から補填され、平均利潤は

p´=(180-50-10)/(900+100+50+10)=11.32%

となります。したがって生産価格(産業資本から商人に引き渡される際の商品価格)は、

P=900+900×11.32%=900k+101.88p=1001.88

商人資本は産業資本からこの価格で商品を買い、

W=1001.88+(50+10)+(100+50+10)×11.32%

=1001.88+(50+10)+18.11h=1080

の商品価値通りに最終消費者に売ります。この式はp499*の表式となんの変りもありません。マルクスのこむずかしいおしゃべりは、ただマルクスの算術の弱さをごまかすものでしかないようにも思われます。

なお、前にも指摘しましたが、900については、ある時は産業資本の前貸し資本総額として、ある時は商品の費用価格として使われたりする矛盾があります。

⑨p509〜p510

マルクスは、算術を面倒くさがってKをゼロと仮定したり、商品買い付けのための純粋な前貸し資本Bと可変資本bについて、産業資本とかかわりを省略して論じたり、bを投下することで100ではなく200を買い付けることができるようになるとか、あまり真実味のないおしゃべりを続けます。

もう結論を出しているのに、マルクスはこれまでの考えた方として、発生論的方法をその根拠として次のように蒸し返し、次のように述べます。

⑨p510 「商品資本は・・・」

商人資本は、流通過程で機能する産業資本の一部分の自立化した形態以外のものでは絶対にないのであるから、商人資本にかんするすべての問題は…まずもって、商人資本に特有な諸現象がまだ自立的に現れず、まだ産業資本との直接的関連のなかで、その分枝として現れるような形態で提起するという仕方である。…bは、なによりも、ここで、すなわち産業資本自身の事務所において研究されなければならない。

⑨p510〜p515 「もともとこの事業所は…」

とるに足らないちいさなものであったが、商品生産規模が増大するにつれて、それと同じ割合ではないにしても増大するので商業労働者を雇用することになります。(p510)産業資本のもとでの商業労働は「直接的には剰余価値を増加させることなしに…産業資本家の前貸しされるべき資本の総量を増加させる」ので…「この支出も利潤率を低下させる」(p511)…「生産的な労働のようにこれらの価値のそれぞれの大きさと総量との原因として作用するのではなく(価値の実現という*ykb)結果として作用する」(p512)…「彼が資本家にもたらすのは、彼が直接に剰余価値を創造するからではなく、彼が、一部分は不払労働を行う限りで、剰余価値の実現費用の軽減を助けるからである」(p512)…彼らの賃金は当初は高給だったが、教育による知識の普及と熟練、そして分業により平均的労働より低下する傾向があり、原注(三九〔a〕)に実例が示されています。エンゲルスは、すでに第二部第1篇の「流通費」で詳しく論及されていると紹介します。(p512〜p513)

p514のエンゲルスの仕切り線のあとは、この章の、きわめて抽象的なまとめです。利潤率最大化のための、商業資本の産業資本からの自立の必然性と商業労働の必然性を論じているようです。

2023年2月22日 ykbdata(2025年1月22日改定)

|新版「資本論」の研究のトップページ |第三部の目次 |前のページ |次のページ |メール|