◆◆◆新版「資本論」の研究◆◆◆

|新版「資本論」の研究のトップページ |第三部の目次 |前のページ |次のページ |メール|

#088:第三部第7篇第50章 競争の外観 ⑫p1525〜p1567

この章は、価値生産の本質から転倒した外観、すなわち前章で扱った「取り違え」の外観を競争がもたらすという話です。

ここからは、この背景色の段落はykbdataの独自の理解や仮説を表します。これまではykbdataの独自の理解や仮説も他と変わらない背景色でしたが、いつになるかわかりませんが、順次変えていきましょう。

第三部からの「新版『資本論』オンラインゼミ」で講義する重点的な部分はこの背景色にしましたので、先取り的にここからも重要部分はこの背景色にします。

⑫p1525〜p1526 「すでに明らかにされているように…」

第一部および第二部で明らかにしたように、生産物価値(観念的には「生産物価格」)は、次のものに「分解」します。

(一)不変資本価値

(二)可変資本価値

(三)剰余価値

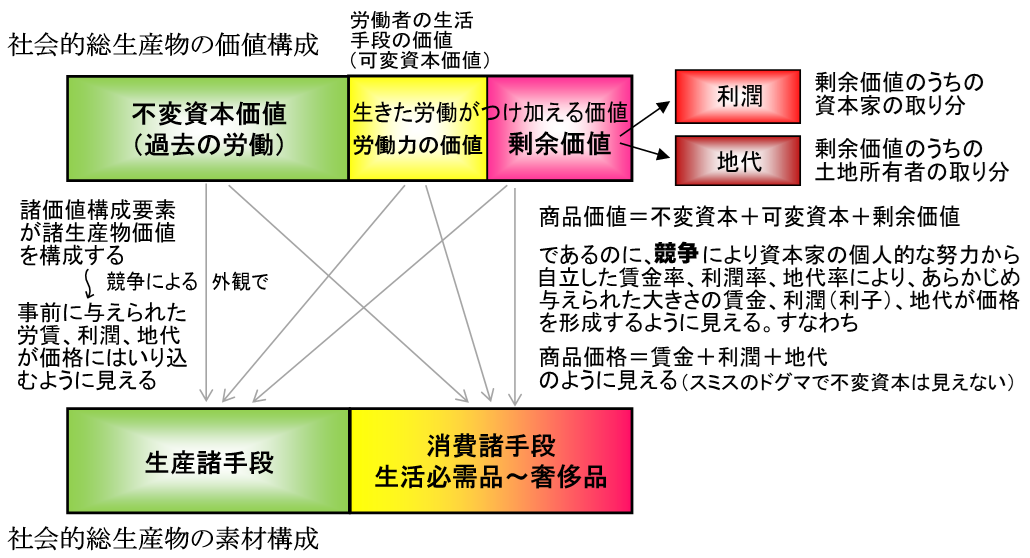

これらの価値部分は観念的に「資本」「労賃」「利潤」の形態となり、さらに「利潤」は「利潤(企業者利得)」と「地代」に分解します。

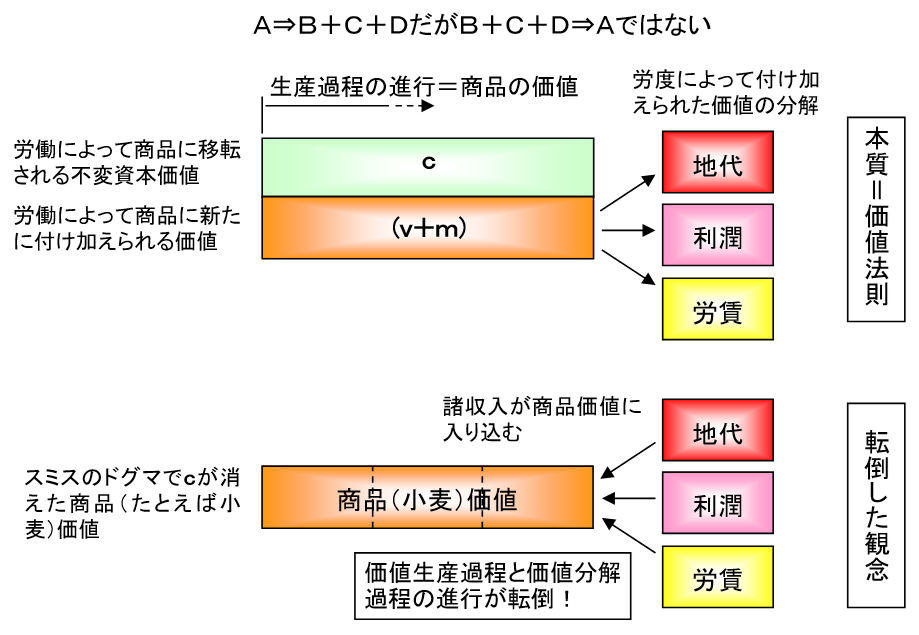

新たに労働によってつけ加えられた価値は(資本家の観念を支配しているスミスのドグマを前提とすると不変資本価値も)この三つに分解されるので、商品の価値は労賃、利潤、地代に分解されるというのは「正しい」が、商品の価値がこの三つで構成されるというには「誤り」だと言っています。

これは、生産過程で生み出される価値(可変資本価値v・剰余価値m)⇒労賃+利潤+地代であって、労賃+利潤+地代⇒商品価値ではない、という訳です。本編でずっと言っていることですが、「三位一体的定式」は転倒した逆さまの観念だということです。資本の再生産過程では、諸収入の実現(貨幣化)が先で、それを支払うために商品価格が決まるという逆立ちした観念も必然的に生まれます。

例によってイメージ図にすると下のようになります。

⑫p1526〜p1527 原注(五五)

労賃、利潤、地代は、諸諸品の価格を表す貨幣に転換されるから、商品価値は労賃、利潤、地代からなると、いっそう、そのように見える、(だから労働者は生産物全体を買い戻せないと)「ロートベルトゥス氏はこの問題でいきり立っている」、とマルクスは皮肉っています。

⑫p1527 原注(五六)

マルクスは、リカードウがロートベルトゥスよりも前に「同じ一般法則は、金属(生産*ykb)にも適用可能である。それは、金属の価値が…必要な総労働量に依存する(「同じ一般法則」*ykb)からである」と言っていることを、肯定的に紹介しています。

ykbdataが思うに、これも皮肉がかっています。つまり、例えば金塊の価値も総労働量のうちの剰余価値を含み、その剰余価値は利潤と地代に分解するのですが、金塊はまばゆく一体不可分で、その金塊が労賃、利潤、地代を表す部分に分解することは想像できない、(「利潤率にも賃金率にも…地代にも依存せず」)それは価値的にも総労働が結晶した均一なものと、リカードウの目に「正しく」映る、ということだと思います。

⑫p1528 「区別(何の区別?*ykb)はすぐわかる…」〜「500と言う…」

具体的な数字を使ってのシミュレーションの開始で、のちに「賃金率」の影響を見ます。

500の資本の生産が次のようである場合

400c+100v+150m=650

剰余価値の150mが75の利潤と75の地代に分かれると仮定します。無用な困難を避けるために、この資本の有機的構成は社会的総資本の平均的構成である、つまり生産価格が価値と一致するものとします。

⑫p1528〜p1529 「この場合には…」

ここで第二部でも定義抜きで登場した「労賃率」に相当する「労賃は前貸し資本の20%」という表現が出ています。この例の場合「利潤率」15%、「地代率」は15%など、前貸し資本に対する比率しか問題にしない資本家にとって「労賃率」(あるいは「賃金率」)は必然的な観念です。

マルクスは第一部の「労働日」で展開した話から、労働者が生み出した価値は250で、これ以外に労働者と資本家そして土地所有者のあいだで分けるものは何もないと、価値論では当たり前のことを言います。

⑫p1529〜p1530 「もし、同じ有機的構成を持つ一資本…」

同じ資本が労賃として100ポンドではなく150ポンドを支払わなけれなならなくなったら、剰余価値は100ポンドで、この100ポンドから利潤と地代が、例えば45と55に分解します。前貸し資本は500から550に増えたので、労賃の前貸し資本対する比率は100÷500=20%から150÷550=27.27…%に、利潤の前貸し資本に対する比率は75÷500=15%から45÷550=8.18…%に、地代の前貸し資本対する比率は75÷500=15%から55÷550=10.0%に、「総剰余価値」の前貸し資本に対する比率は150÷500=30.0%から100÷550=18.18…%となります。

⑫p1530 「労賃の上昇の結果…」

10時間の労働日のうち必要労働時間は4時間から6時間に増え、剰余労働時間は6時間から4時間に減ります。

マルクスはここで前段の総剰余価値の前貸し資本に対する比率を、仮に「総利潤率」と名付けます。「総利潤率」は、じつは第5篇22章(利潤の分割、利子率、利子の自然率)でラムジーが「一般的利潤率」を示す言葉として使っていることを紹介しています。しかし前段までに、労賃、利潤、地代のそれぞれが前貸し資本に対する比率を、その名称は使わなくとも、「労賃率(賃金率)」が20%から27.27…%に変化するとし、「総利潤率」=「労賃率」+「利潤率」+「地代率」となる計算をハッキリ示しているのは初めてだと思います。これも、労賃+利潤+地代⇒商品価値という、転倒した観念をよく表しています。

⑫p1530 「労賃の価値における…」

労賃も利潤も地代も、労働が生み出した新たな価値250の限界内で変動するしかない訳ですが、マルクスの言う「普通の意味での独占価格」の場合は少し複雑で、他の商品の剰余価値の一部が独占価格に移転すると言っています。

⑫p1531〜p1533の5行目 「要約しよう…」、「第一に…」

もう十分要約しされています。表とp1532の5行目まではまったくのくり返しです。

その次の「この生産物は、それ自身がふたたび不変資本にはいり込む限りで、依然として、同じ総量の使用価値を同じ価値の大きさで表すであろう。したがって、不変資本の同じ総量の諸要素は同じ価値を保持するであろう」については、初めは次のように理解しました。

生産諸手段として生産された商品には可変資本価値も含まれているが、その可変資本価値は過去の労働(「死んだ労働」)であり、もう価値増殖能力はない。したがって不変資本の同じ素材的な一定量は、再生産過程に入り込んでも同じ一定の(不変の)価値を保持するだけだ。

これは間違いではありませんが、考えすぎで、マルクスが言わんとしたことではありませんでした。労賃の騰貴は生産物価値を変えませんから、生産物が生産諸手段であれば、それが生産過程に入り込んでも不変資本価値は不変のまま、という意味です。(それに気づいたのは、頁末の「この場合は…」で、すぐ後に出てきます)

ここまでは、労働の生産性が不変で労賃部分が100から150に増えた場合、つまり、「資本論」ではほとんど考察の対象外のことですが、労働者が団結して賃上げを勝ち取った場合などです。

⑫p1532の8行目〜p1533 「もし、労働者が…」

マルクスは段落なしで話を変えます。ここからは、労働の生産性が減少して労働日のうち必要労働時間が増え、剰余労働時間が減る場合です。この場合は同じ労働日での生産物総量が減少します。同じ労働日では同じ価値が生産されるので、したがって、同じ価値で表される生産物の量は減少し、減少した生産物の各加除部分(1個当たりあるいは1クォータあたりなど)の価値は騰貴します。

価値法則では、労賃が上がっても剰余価値が減るだけで商品の価値は上がりませんが、労働の生産性が減少した場合は、商品の価値が上がり商品の価格も上がるので、労働者とその家族の生活手段の総価格である労賃も上がります。

こうして騰貴した生産物が生産諸手段として生産過程に入り込むと、不変資本も騰貴します。(先ほどは「考えすぎ」だったことが、ここで分かりました)したがって、「この場合には、商品の騰貴の結果である労賃の上昇が、逆に生産物を騰貴させたかのような外観が生ずる」という訳です。

本当でしょうか?

例えば、鉄鋼生産の生産性を画期的に高進させたベッセマー法の製造工場が自然災害で止まってしまって、鉄鋼生産が古いパドル法に戻って鉄鋼価格が上昇しても、だれも賃金の上昇が鉄鋼価格を押し上げたとは思わないでしょう。

しかしこう考えたらどうでしょう。例えば、天候不順が農業労働の生産性を減少させ、これで食料の騰貴による労賃の上昇だけでなく、原材料の騰貴で不変資本も騰貴せざるを得ないので、生産物を一般的に騰貴させます。この場合には、労賃の上昇が生産物を騰貴させたと、だれもが思うでしょう。つまり、社会全般に影響をおよぼす労働生産性の減少です。

逆に労働の生産性が増加した場合は商品の価値は減少し、価格はが安くなります。これが資本主義的生産様式の正常な発展です。こうした運動の国際的差異はどうなるでしょうか、マルクスは第一部第6篇「労賃論」の第20章「労賃の国民的相違」の中で労働の生産性の国民的差異について解明しています。

マルクスは、当初、一資本での労賃の騰貴から話を始めましたが、途中から一資本なのか、一部門内なのか、それとも社会的総資本についてなのか、判然としなくなります。

⑫p1533 「これに反して…」

労働の生産力が不変でも、生産諸手段(不変資本)の価値自体が変化すれば生産物の価値も変化する、労賃の変化は生産物の価値を変化させないと、価値論では当たり前のことを言っています。

⑫p1533〜p1534 「これに対して…」

ここは、前々段で述べた労働の生産性の変化による生産物価値の変化ということのくり返しにすぎません。

⑫p1534 「その反対に…」

その生産部門の労働の生産性が変化すればその部門の生産物価格(ある一定量の生産物の価値)はそれに応じて変化するが、労働の生産性の変化が他部門の変化であれば、例えば、(その価値が可変資本価値の一大部分にはいり込む)労働者の食糧を生産するだけの部門の生産性の変化は、綿紡績業の生産物の価値を変化させない(vが増えた分mが減り、cは不変だから)と言っています。なぜ「だけ」を付け加えたかというと、先ほども言及しましたが、食糧を供給する部門は原材料(不変資本)も供給するからです。

⑫p1534〜p1535 「以上の説明から…」

さらに新たにつけ加えるなら、消費諸手段生産部門での不変資本の節約は、労働者の生活手段の総額を減少させて労賃の減少をもたらし、利潤率m/(c+v)は不変資本の減少(分母の減少)と剰余価値の増大(分子の増大)で二重に増大すると言っています。労賃も減るので三重ではないでしょうか。

マルクスは最後に第1篇で剰余価値の利潤への転化を考察した際に、不変資本が変化しても労賃が不変とした理由を述べています。しかし、発達した資本主義的生産様式では、その影響は無視できる程度のものはありますが「生産物の価値変化が労賃に影響しない資本諸投下」は厳密にはありません。

「要約しよう」(p1531)からここまで読み飛ばしても、次からの意味は通じます。

⑫p1535〜p1539 「したがって…」

段落なしで長く続きますが、本来なら段落を入れて然るべきですので、話が変わるときに指摘しましょう。

最初に、p1530の「労賃の価値における…」で述べた、労賃も利潤も地代も、労働が生み出した新たな価値(250)の限界内で変動するしかないことを再度確認します。

「生産物のうちこれらの…」(p1535)からは、労賃も利潤も地代も、それを表す生産物価値はある限界内に制限されているという話に変わります。最初に、労賃は労働者の肉体的生存を保障する最低限の生活諸手段の総価値が最低限となります。

「したがって…」の続き

「彼の労働の現実的価値は…」(p1536)からは「労賃の国民的相違」についてです。

「したがって…」の続き

「剰余価値を形成し‥」(p1537)からの結論は「一般的利潤率」の話ですが、労働が新たに生み出す価値は規定されているので、そこから労賃分を差し引いた、利潤と地代を合わせた価値も規定されている。したがって利潤率=(利潤+地代)/前貸し総資本)は、最初の例題では150÷500=30%ですが、マルクスは100÷500=20%と言っています。しかし剰余価値が出発点の150から100に減るのは労賃が100から150に増えることなので前貸し資本は500から550に増えていますので、例題からそれなければ100÷550=18.18…%となります。マルクスは本質に影響なければ、商人だったエンゲルスのようには数字にはこだわりません。

「したがって…」の続き

「さまざまな生産部門に…」(p1537)からは平均利潤による「生産価格」から「市場価格」への展開に話が変わります。P=k+p´Cも出て来て、ここまで第1篇「剰余価値から利潤への転化」から第3篇「競争による一般的利潤率の均等化」の復習になっていますので読めばいいです。

「したがって…」の続き

「商品価値の生産価格への均等化…」(p1538末尾)からはいよいよ地代の話に変わります。地代は均等化がなんの障害にも出会わないのであれば、すなわち土地所有がなければ、地代は差額地代だけで、それは超過利潤の均等化(最劣等地の生産価格との差額に均等化)される、土地所有の制限があれば農業生産物価値が市場価格を超える分が絶対地代となる、とこれは第三部第6篇から第7篇の地代論の復習です。絶対地代さえも、(個別の地主が労賃や利潤の一部を取り上げるものとなっても)社会的総資本で見れば、剰余価値の一部分に制限されている、ということが結論です。

⑫1540 「最後に…」

この部分は、土地所有の障害によって生じる独占価格のような絶対地代は別として、「マルクスの独占価格」のことを、p1530と同じようなことをくり返したあと、「マルクスの独占価格」を持つ奢侈品などが労働者の消費にはいり込んだ労賃が騰貴して剰余価値が減る、

独占価格をもつ商品が労働者の消費に入り込んで労賃を引き下げるともある(つまり他の多くの奢侈品の代わりに、それらの価値より小さい奢侈品だけで我慢できる場合もある)がその場合はもともと労賃がかなり高い水準であた場合だと、あまりあり得ない話まで持ち出します。結論は「マルクスの独占価格」も労賃や利潤からの控除で支払われており、社会全体で見れば労働が新たに生み出した価値の限界内に制限されている、ということです。

⑫1541 「したがって…」

ここは利潤の限界で触れませんでしたが、利潤から企業者利得と利子が分離します。しかし、利子の前貸し資本に対する比率、「平均利子率」を規制する法則はない、利子生み資本と産業資本たちの競争による偶然が支配する、と第三部第5篇での考察を振り返ります。

⑫p1541〜p1542 「したがって…」

ここは、最初の結論である、商品の価値は労賃+利潤+地代で構成されるという「三位一体的定式」は誤りであるということを、再度結論として述べます。

ここまでだったらマスクスのしつこさも許せますが、それでは許さないのがマルクスです。まだ延々と続き来ます

⑫p1542〜p1543 「労賃、利潤、地代が…」

こんどは不変資本ですが、スミスのドグマからするとこれも労賃、利潤、地代に分解されて消えます。

⑫p1543 「さらに…」

「三位一体定定式」+「スミスのドグマ」で、いっさいの価値概念は消えてなくなり、残るのは価格の概念だけになります。その価格は貨幣で表されますが、その貨幣である金銀の価格も労賃、利潤、地代によって規定されるなら、労賃、利潤、地代がそれぞれ一定の金銀で表すことは、労賃を労賃で、利潤を利潤で、地代で地代を表すことなる、ことの矛盾を皮肉ります。

p1544 「まず労賃をとってみよう…」

p1530より、労賃、利潤、地代、さらに利子そ、その源泉を明らかにしてきて、とうとう不変資本、貨幣までたどり着きましたが、また一から、労賃からの蒸し返しです。p1531の「要約しよう」からp1535までを1回目とすると、p1535から前段までは利子と不変資本を加えましたがそれ以外は2回目のくり返しです。ここからは3回目になります。

まず労賃は可変資本価値に相当する商品価値だが、その商品価値も第一に労賃に規定されている、つまりここでも労賃は労賃によって規定されているという自己矛盾、まるでExcelの循環参照のようです。実は拡大再生産をエクセルで解こうとしたときに、だいぶ循環参照に悩まされました。それ自身が説明が要らないものから出発しないで、数合わせをやろうとすると必ず循環参照におちいります。価値の源泉は労働であり価値の大きさは労働時間で決まるという、それ以上に説明不用の原理から出発することが大事です。

p1545 「さらにまた…」

労賃の規定に競争を持ち込んでもダメだ、競争は規定された労賃からの高騰、下落させるものだと言っています。

⑫p1546 「なお残るのは…」

労働の必要価格(労賃)を労働者の必要生活諸手段によって規定することだけですが、この生活諸手段も労働の価格(労賃)によって規定される、グルグル回しだと言っています。

⑫p1546〜p1547 「とはいえ…」

労賃の次は利潤の3回目です。

ここでは初めから平均利潤は競争によって決まるのかと問い、すでに2回目のくり返しで復習した第3篇の「競争による一般的利潤率の均等化」をくり返します。ただ、ここでは競争が引き起こすのは、特定の部門内では生産者に同じ市場価格で売ることだけだと、2回目とは少し違う味付けをします。

結論的には、競争は利潤を均等化するだけで、利潤をつくり出しはしない、競争は利潤率を均等化するが、利潤率を決めはしない、ということです。

⑫p1548 「したがってなお残るのは…」

だから最後に、利潤を、労賃に次いで商品の価格に追加される不可解なものとすることだけです。

⑫p1548 「このばかげた手順を…」

地代も同じだと言っているだけですが、その次が「競争の外観」という見出しとの関係で大事です。すなわち、「経済学者たちが競争を説明しなければならないのに、逆に、競争が経済学者たちのあらゆる没概念性を説明する役目を引き受けなければならないのである」

⑫p1548〜p1550 「さてこの場合…」〜「いまや…」

最後の、自明の結論、「しかし実際には、事態は没概念的な回り道をしたうえで次のことに帰着する――すなわち、商品の価値は商品に労働分量(過去の労働も含む労働総量*ykb)によって規定されているが、労賃(生きた労働)の価値は必要生活諸手段の価格によって規定されており、そして労賃をこえる価値の超過分は利潤と地代を形成する」(p1550)だけを見ればいいです。途中は訳の分からない話で、読み飛ばしても構いません。

⑫p1550〜p1551 「諸商品の価値が…」〜「ある任意の…」

ここからは、労働が新たに生み出した価値が労賃、利潤、地代に分解するという本質を、なぜ労賃、利潤、地代が商品価格を構成するというように、転倒した「取り違え」の要因を、章末(p1567)に至るまで取り上げます。4回目のくり返しと言ってもよいでしょう。

⑫p1551〜p1552 「第一に…」

「三位一体的定式」という「取り違え」の要因の第一を、「三位一体的定式」の強固な外観としています。

⑫p1552 「第二に…」

ここからが、「三位一体的定式」の強固な外観が生まれる要因の列挙になっています。ここは短い言葉でたいへん複雑な労賃と商品価格の関係を言い表しているので難解です。時々背景色をライトグリーンに変えて、ykbdataの独自の理解も示します。

まずは、労賃の一般的な(全般的な)変動が一般的利潤率を反対方向に変動させ、諸商品の価格変動を引き起こすことを、生産者(資本家はもちろん労働者も含まれる)と経済学者が「経験」しているからです。

マルクスは労賃の一般的騰貴が(一定の時間をかけて一般的利潤率を変動させ)有機的構成が高い資本にとっては生産価格安くなるということも触れています。

労賃の一般的騰貴はどういう場合に起きるでしょうか。一番考えられるのは、一般的利潤率の形成に参加しない農業分野の労働の生産性の下落です。天候不順による凶作で、労働者の生活必需品の多くを占める食料品が高騰することです。食料品の多くを輸入に頼っていれば、穀倉地帯での戦争も労賃を騰貴させます。実際に、2022年からのウクライナ戦争による食品の高騰による生活苦を訴える世論に対し、財界が一部譲歩して「これまでにない」賃上げに応じています。(物価高騰には追い付きませんでしたが)

ここで考えました。社会的平均資本より有機的構成が高い部門は大資本が多くその数は少ないが、資本の有機的構成が低い部門は中小企業が多くその数は多い。だから労賃の一般的騰貴は多くの資本家にとって生産価格の上昇となり、それは労賃が商品価格にはいり込むと言う「経験」となるのではないでしょうかい。

あるいは、労賃の一般的騰貴が全部門を通じてのあらたな一般的利潤率を形成するまでの一定期間は、これまで定着していた一般的利潤率ではどの部門も生産価格が上昇する「経験」をするということでしょうか。このとき、全商品価格が商品価値を超える、一時的なインフレーションが発生するのでしょうか。そうなると賃金上昇が物価を上げたという「経験」になるのでしょうか。

「第二に…」の続き

「労賃とはかかわりのない諸商品の価値によって」とは何でしょうか。これは労賃一般には当面影響を与えない不変資本価値の変動で、現代ではあながちそうだとは言えませんが、たとえば鉄鋼の価格は、食料品の割合が大きい労働者の必要生活諸手段の価格には影響しません。逆方向の例として前述した、パドル法からベッセマー法への鉄鋼生産の価値革命は、鉄道などの発達を通して、当面は労賃の一般的変動とかかわりなく、商品価格を下落させます。それよりも綿花飢饉で綿花の輸入価格が騰貴することの方が妥当でしょうか。

次に、労賃の騰貴が一般的ではなく局所的(個別生産部門での騰貴)であれば、個別的な(その生産部門の商品の)生産価格の騰貴が生じます。「商品の名目的な価格」とか「商品の相対的な価値」とか表現を変えていますが、これはいずも個別的生産価格のことです。

こうした個別的生産価格の騰貴は「剰余価値の異なる生産部門への均等な配分が局部的に攪乱されたことにたいする反応、すなわち特殊的諸利潤率の一般的利潤率への均等化の一手段であるにすぎない」は非常に難解ですが、次のようなことだと思います。

労賃の一般的な騰貴でなく、ある個別の生産部門で労賃が上昇した場合、これまでの一般的利潤率で計算される生産価格が上昇することは、その生産部門の利潤率は低下したことへの反応、社会的に均等な利潤の配分を求める反応(見かけは商品価格の騰貴だがそれは利潤の均等な配分を求める資本の反応)である。

「第二に…」の続き

労賃の一般的騰貴で、あらたな一般的利潤率が形成されるまでの一定期間の生産価格の一般的騰貴と、個別生産部門だけの労賃の騰貴がその部門の生産価格を騰貴させるという、「二つの経験」から労賃が商品価格を規定しているという「外観」が生まれると言っています。

「第二に…」の続き

「さらに――…」は、p1546の「なお残るのは…」のまったくのくり返しです。労働の価格(労働力の価値)は労働者の必要生活諸手段の生産価格に規定されているが、恐慌前の繁栄期では労賃の騰貴と商品価格の騰貴が相乗効果(バブル)となり、恐慌勃発後は労賃の低下が商品価格の低下とが同時に起ります。

「第二に…」の続き

こうした(経済循環による)市場価格の振幅運動を度外視すれば、労賃が騰貴すれば利潤率は低下し、労賃が低下すれば利潤率は上がるという経験は通常ですが、不変資本価値の変動によっても労賃にかかわりなく変動すると、「第二に…」の最初の部分のくり返しです。

「第二に…」の続き

しかしここでは、不変資本価値の変動は、労賃の変動のように利潤率の反対方向の変動をもたらすのではなく、利潤率を同じ方向の変動させることもある、それは労働強化で可能だ(p1554)と言っていますが、不変資本の特性としては少し無理な話です。これが妥当なら賃金が騰貴しても労働強化で利潤率を上昇させるという、同じ方向の変化もありうるわけです。

「第二に…」の最後

こうしたすべての「外観」から労賃に加えて利潤と地代とから商品価格が形成されると転倒した観念が生まれます。

⑫p1554〜p1555 「第三に…」

「三位一体的定式」の強固な外観が生まれる要因の二つ目の考察の前提条件です。

①商品の価値が商品価格と常に一致するものとする。

②すべての条件が不変の単純再生産が行われるものとする。

③生産された剰余価値が分解する労賃率、利潤率、地代率は不変のままとする。

そのあとはこの条件のくり返しですが、「ただし、競争を除外して」は3つの前提の共通する条件です。

一応の結論はp1558の「資本主義的生産様式は、他のどの生産様式とも同じように、つねに物質的生産物を再生産するだけでなく、社会的経済的諸関係を(そこから発生する諸観念をも*ykb)、…再生産する」ですが、マルクスはついでにいろんなことに言及します。

⑫1555〜p1559 「したがって…」

「これらの前提のもとでは――…――は、言葉を変えた前段のくり返しです。つまり一定の規模と状態が続く単純再生産(労賃も不変)のもとでも、「取り違え」の転倒した観念は必然的に生じると言っています。

⑫p1556の6行目〜p1557の4行目 「まずわれわれが見たのは…」

「費用価格k」の観念の形成で見たように、労賃に相当する価値は生産過程で生産されるのに、労賃はあらかじめ契約でその労働者が生産した商品が売れる前に「前貸し」されるので、価格または価値の形成者としての外観をもち現れます。(k=c+v)

⑫p1557の4行目〜p1557末 「労賃が商品の…」

労賃が費用価格で演じるのと似た役割を、平均利潤pは「生産価格」の観念の形成で演じ、個々の生産部門の事情とは自立した一般的利潤率で計算され、商品価値を構成するような外観として現れます。(P=k+p、p=p´C)

⑫1557末〜p1558の4行目 「平均利潤の一部分は…」

利子として機能資本(産業資本と商人資本)から利子生み資本に奪われます。利子も利潤の一部として生産価格にはいり込む外観として現れます。「費用価格にはいり込む」は「生産価格にはいり込む」の誤りです。

ykbdataは若いころ(1980年代)、大企業内で生産物の「原価計算」をやらされたことがあります。そのとき驚いたのが、最後に「利子」が出てきたのです。以上のことは、まさに産業資本家の観念そのものです。(さすがに次の地代は出てきませんでしたが)

⑫p1558の4行目〜p1558の8行目 「同じように…」

地代も(農業資本家以外にも借地料として)生産価格にはいり込むという外観で現れます。これは「絶対地代」で明らかにされています。

⑫p1558の8行目〜p1559 「商品価値の分解の…」

初めに示した結論です。この秘密(幻想)は、「資本主義的生産様式は、他のどの生産様式とも同じように、つねに物質的生産物を再生産するだけでなく、社会的経済的諸関係を(そこから発生する諸観念をも*ykb)、…再生産する」ことから生じます。封建的生産様式は封建的身分意識を再生産します。

⑫p1559〜 「さて、言うまでもなく…」

資本家の経験する現象によっても、市場価格は先述の予想(労賃+利潤+地代が前もって商品価格を決める)とは無関係に、すなわち利子が高いか地代が低いかにかかわらず変動し、比較的長期間の結果として平均値で労賃、利潤、地代が市場価格を支配する外観を生み出します。

⑫1560 「他方で…」

ここからは不変資本の話です。

費用価格および生産価格にはいり込む不変資本も価値形成者と考えるのは観念的には簡単なことだと言っています。しかし「不変資本部分は(労働が新たな価値を付け加える前の、すなわち過去に生産された*ykb)諸商品の、したがって諸商品価値の総計以外の何物でもない」から「商品価値が商品価値の形成者でありその原因であるというばかげた同義反復に帰着する」と、言葉遊びのような、あまり意味のないことを言っているようです。

⑫1560〜p1561 「しかし、資本家が…」

「経験によって知るところは」、ある資本の生産物が他の資本の生産過程に不変資本として相互にはいり込むような生産過程の複雑な絡み合いから、(スミスのドグマによって)「完全には解明しえない仕方でであっても、不変資本の価格は…究極的には、労賃、利潤および地代という…足し算から生じる(観念的に計算される*ykb)価値総額に帰着する」

⑫p1561〜p1562 「第四に…」

「三位一体的定式」の強固な外観が生まれる要因の三つ目です。

ここは、商品がある価格で売られた場合には、利潤(企業者利得)は労賃、利子、地代を支払った残りだという観念についてです。それこそ資本家同士の「競争による外観」です。

資本家の関心事は、商品が価値通りに売られるかどうかではなく、儲かるかどうかです。価値規定が資本家の意識にのぼるのは、労働の生産力の変化による「特別利潤」(超過利潤)か「特別損失」(販売価格引き上げへの動機となる)が生じる例外的な場合だけです。

⑫p1562〜p1563 「これにたいして…」

話は元に戻り、資本家にとっては、販売価格から労賃、利子、地代を支払ってもなお企業者利得が残ることを最低限に、なるべく大きな企業者利得を得ることが唯一の関心事になり、そのために労賃、利子、地代をなるべく少なく支払おうとします。(p1562)

その点では不変資本についても同じだが、不変資本を度外視すれば、企業者利得は市場での偶然的な(生産者同士の、あるいは生産者と消費者の、あるいは消費者同士の、総じて売り手と買い手の)競争によって決まるように見える、まさに「競争による外観」そのものだと言っています。

⑫p1564 「個々の資本家たち…」

ここでは世界市場での「競争の外観」を取り上げます。

世界市場で競争する資本家も、儲かるかどうかの計算にはいり込むのは労賃、利潤、地代です。資本主義的生産様式の発展度合いがあまり違わない国同士の競争は単純な計算ですみますが、社会的資本の有機的構成が大きく違う(資本主義的生産様式の発展段階が違う)国同士の貿易については複雑です。こちらが参考になります。

⑫1564〜p1565 「もちろんこの場合には…」

世界市場での商品価格の競争にも労賃、利子、地代の計算は欠かせないが、貿易での儲けは最後の第四の要素、すなわち、利潤から利子が差し引かれた企業者利得がどれだけ残るかというが競争によって規定されるものとしての外観が現れます。

最後の、国際貿易での「平均利潤」はありうるのか疑問です。

⑫1565 「第五に…」

「三位一体的定式」の強固な外観が生まれる要因の四つ目ですが、資本主義的生産様式と限らず、その時代の生産様式に応じた観念が、変化しつつある生産様式も「包摂」する話で、これまでの話と少し違います。実はここからは、未来社会論を含みます。

⑫p1565〜p1566 「独立の一労働者…」

これは農地を所有し自らの資本を用いて自ら労働する農民を仮定すれば、自らに労賃を払い、自らに利潤を要求し、自らに地代を支払うとう外観も想定できると、あまり意味のないおしゃべりでことを始めます。

⑫p1566〜p1567 「ところで…」

マルクスた言いたいのは、未来社会のことで、「共産主義と自由」の問題で大事な結論が出てきます。すなわり労働の生産力が「個性の完全な発展が必要とする」まで拡大し、かつ剰余労働を(資本家のための不払労働、すなわち搾取が廃止され)社会保障と不慮の事態に対する予備元本の生産だけに縮小することができると言っています。

最後の「すべての社会的生産諸様式に共通するこれらの形態の基礎」とは労働が価値であるという原理のことです。

マルクスは、ここでも未来社会の拡大再生産は価値の増殖ではなく、「社会的欲求によって規定される程度で不断に拡大するため」の剰余労働としています。モノであれば、ykbdataの考えは以前に述べた通りです。しかし、ケア労働はどうでしょうか。保育や介護、看護、さらに教育労働は、製造業と同じように一日の必要労働時間がどんどん短くなっていくのでしょうか。

保育は簡単のように見えます。保育以外の労働者の労働時間が短くなれば保育労働者の労働時間も短くなる、とは簡単にいきません。子育て中の労働者が「個性の完全な発達が必要とする」時間を確保するためには短くなった労働時間以外の保育も必要です。「こま切れ保育」で対応するのでしょうか。介護や看護はもっと難しいです。人と人との関係が重要なケア労働の時間短縮はどうなるのでしょうか。

ここでykbdataの独自の未来社会論を紹介します。一般的には一日の労働時間の短縮が取り上げられますが、巨大化した生産手段の管理は一日24時間を必要とします。鉄鋼生産の火を落とすことはできません。介護や看護も同じです。保育や教育の労働時間短縮も、一人の労働者の一日の労働時間をドンドン短くして保育士や教師が頻繁に入れ替わる「こま切れ」では対応できません。

どうするか。それは一日の労働時間も短くするが、それ以外にも、週や月、年間の労働日数を減らすのです。そのために、介護や保育、教育はなるべく同じ人間関係になるよう「シフト」を組むことになるでしょう。「夜勤」は割増の労働時間として評価されるでしょう。さらに細かいことは、今の私たちが心配しないで、「全面的に発達した」未来社会の人たちに任せましょう。

⑫1567 「なお、この種の包摂は…」

未来社会の件とは話が変わり、「包摂」の話です。

封建的生産様式が崩壊しても、封建的な観念は変わりつつある生産関係も包摂する、という話です。

ここで宿題が生じました。訳注*1を見ると、これまでクロムウェルの「鉄騎隊(アイアンサイド)」はヨーマンが支えていたと、他の解説者の受け売りで解説しましたが、どうも違うようです。

この章全体で、労働が生み出す新たな価値が、労賃と剰余価値が利潤(企業者利得+利子)、地代とに分解するという実態を、まさに競争が労賃+利潤+地代⇒商品価格という外観を装わせると言っているのだと思います。ですから中身は表題そのものなのです。

超簡単に言うと、本質的には労賃、利潤、地代は生産過程の結果であり、原因ではないということでしょう。

2025年2月15日 ykbdata

|新版「資本論」の研究のトップページ |第三部の目次 |前のページ |次のページ |メール|