◆◆◆新版「資本論」の研究◆◆◆

|新版「資本論」の研究のトップページ |第三部の目次 |前のページ |次のページ |メール|

#087:第三部第7篇第49章 生産過程の分析に寄せて ⑫p1490~p1524

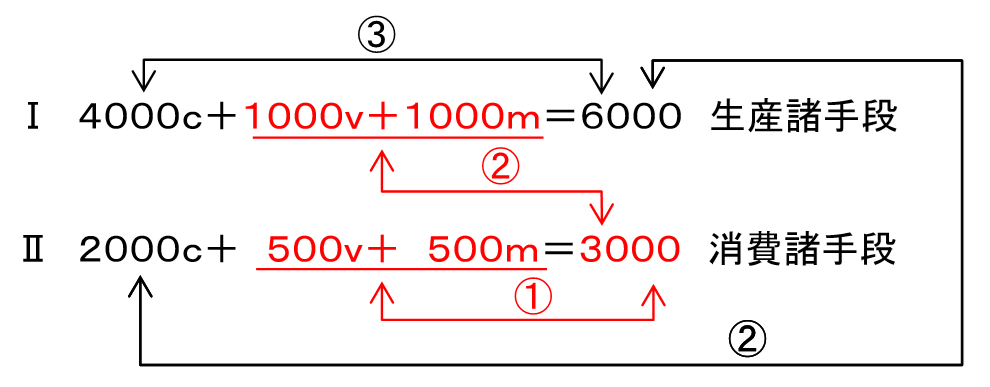

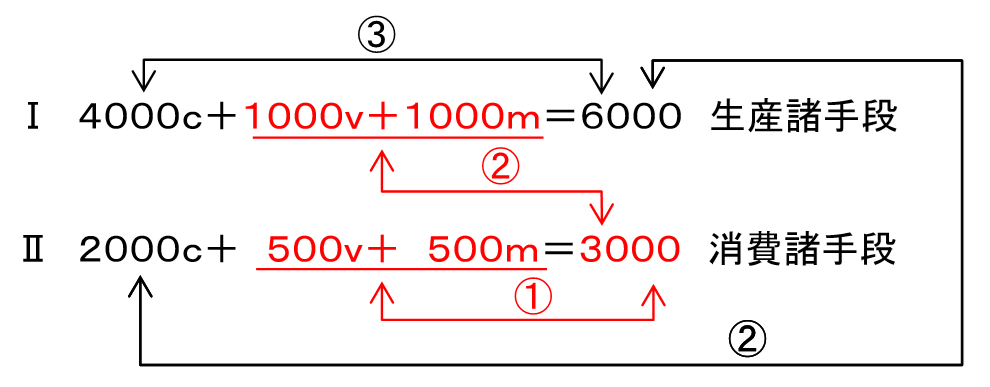

この章はどうも、マルクスの構想の変更で、第二部に移した再生産論の準備らしいです。内容はほとんど再生産表式のⅡ2000c=Ⅰ(1000v+1000m)の交換のことを、手を換え品を換えてしつこくくり返しているだけす。

⑫p1490~p1492 「以下の研究にとっては・・・」

総生産物の再生産過程を研究するのには、生産物価格と生産物価値を区別する必要はありません。なぜなら、個々の生産物の価格と価値が乖離しても、総生産物価格と総生産物価値は一致するからです。ほかに俗流経済学者が心配しそうなことは…

まず、絶対地代の価格への未達分は総生産物のなかで相殺されるます。(p1491)

次に、「独占地代」でさえ、「すなわち独占価格をもつこの商品(たとえばブランド品のワイン*ykb)と交換される諸商品の、剰余価値の一部をなす」(p1491、これは当初理解が困難でしたが、再生産論にあることにたどり着きました。)すなわち、再生産論では諸商品の剰余価値は、資本家に取得された剰余価値が積されずに生活や享楽に支出されることにより実現(貨幣化)します。つまり、「絶対地代」の価格への未達分や「独占地代」による価格と価値の乖離も「われわれの考察にとってはどうでもよい」、という訳です。

⑫p1492~p1493 「他方では・・・」

労賃は常に可変資本(帳簿上の「人件費」、ただし現在の「派遣」は派遣会社に支払う「物件費」)に等しいと言うのは当たり前の話です。しかし「労働」は労賃、利潤、地代にはいり込まない抽象的なもので、再生産過程では考察の対象外です。

⑫p1494 「したがって…」

「労働」に関して再生産論で問題になるのは、可変資本価値を生み出す必要労働時間と、剰余価値を生み出す剰余労働時間の区別だけです。「地代」に触れていますが、再生産過程では「地代」は生み出されません。

⑫p1495 「したがって…」

不変資本部分は新たに生産されるのではないと言っていますが、これは不変資本価値は生産物に再現(移転)するだけだということです。

⑫p1494~p1495 「利潤および地代という…」

剰余価値は蓄積に用いられないものとする、すなわち単純再生産だけを考察の対象にする。しかしそれでも2つの困難がある。

一つは、生産物価値の労賃(可変資本)と利潤+地代(剰余価値部分)を除く不変資本部分を誰が買うのかということ、もう一つは、この不変資本部分を誰が生産するのかということです。これは、二大生産部門に分けることで解決するわけです。

⑫p1496 「生産物に含まれる・・・」

具体的有用労働が不変資本価値を生産物に移転するので、本生産年中の生産物価値のうちの不変資本価値分の追加労働はいらないが、前生産年に消費された不変資本を(素材的にも価値的にも)補填する労働は必要だと言っています。生産諸手段生産部門の労働者の労働が消費された不変資本を生み出すことになるわけです。

⑫p1496~p1497 「新たに付け加えられたすべての労働は・・・」

1年間に新たに創造された価値で表されるが、それはすべての収入である労賃、利潤および地代の支出で消費しつくされるので、不変資本を補填する労働は(実は消費諸手段生産部門では)少しも残らないし、不変資本部分を買うための収入はもうないように見える(「十分でないように見える」とはA・スミスらへの皮肉で、充分でないどころか全く残っていない)と言っています。

⑫p1497 「ここで提起されている問題は・・・」

第二部第3篇の再生産論で解決されているが、ここでこの問題に立ち返る、それは第一に、そこでは剰余価値が利潤(企業者利得+「利子)と地代に分化していないし、第二に、労賃、利潤、地代という形態にはA・スミス以来の誤りが結びついているからだ、と言っています。

⑫p1497~p1498 「われわれは・・・」

すべての資本を、生産諸手段生産部門(大部門Ⅰ)と個人的消費(生産的消費でない)諸手段生産部門(大部門Ⅱ)に分割したが、①ある種の生産物が消費手段としても生産手段としても役立ちうるという事情も、②ある産業資本が生産手段も消費手段も生産することがあるという事情も(次ページに出てくる)、「この分割の絶対的な正しさを決して廃棄しない」(p1497末尾)と言っています。

p1498の「一国の年々の生産物をとってみよう…」からは、この①と②の具体的イメージです。

末尾の、①についての「…この部分が個人的消費にはいり込むことができるとしても、経済的制限は、この部分にたいしては、あたかもこの部分が消費されえない形態にあるのとまったく同じように作用する」という表現は、第二部ではなかったのもです。これは第二部草稿では修正された可能性があります。現代をみても、エネルギー、通信、運輸の消費は、生産的消費でも個人的消費でも重要な素材的価値的要素になっています。

⑫p1499 「すでに述べたように…」

両大部門に残存する固定資本は捨象する、と言っていますが、第二部でも、大部門Ⅰの消費した不変資本は「自己補填」し、大部門Ⅱで消費する不変資本は大部門Ⅰから供給され、固定資本の残存分は現れません。下の、何度も出てきた単純再生産の基本表式をよく見ると、部門Ⅰでも生産的に消費されて生産物に移転した不変資本価値の「自己補填」です。部門Ⅰから部門Ⅱに供給されるのも、部門Ⅱで消費された不変資本分だけです。この2行が忘れていたものを思い出させます。

ここは、「スミスのドグマ」で論じたことのあることで、大部門Ⅱで生産される消費諸手段の総価値は三つの収入の総額と一致する(赤字部分)ので、「市場」しか見ないA・スミスには「市場」に出回らず、資本同士で交換される不変資本(黒字部分)が見えない訳です。表式を見ながら読むと理解は容易ですが、少し詳しく見てみましょう。

⑫p1499~p1500 「大部門Ⅱ…」~「大部門Ⅰでも…」

「大部門Ⅱ …すなわち 利潤+地代に等しい。」は大部門Ⅱの等式そのものdす。「大部門Ⅱの生産物の第一の構成部分は・・・補填が行われうるためには売らなければならない。」は黒い②です。「これに反して…労賃+利潤+地代 に等しい。」は赤い①です。(以上p1499、以下p1500)「大部門Ⅰでも…補填されるべきⅡの不変資本を形成される部分においで消費されなければならない。」は黒い②と赤い②の交換です。「大部門Ⅱの生産物のうち…その諸収入を二のこの生産物に支出する。」は赤い②です。「他方で…〝現物で〟補填する。」は黒い②です。

…すなわち 利潤+地代に等しい。」は大部門Ⅱの等式そのものdす。「大部門Ⅱの生産物の第一の構成部分は・・・補填が行われうるためには売らなければならない。」は黒い②です。「これに反して…労賃+利潤+地代 に等しい。」は赤い①です。(以上p1499、以下p1500)「大部門Ⅰでも…補填されるべきⅡの不変資本を形成される部分においで消費されなければならない。」は黒い②と赤い②の交換です。「大部門Ⅱの生産物のうち…その諸収入を二のこの生産物に支出する。」は赤い②です。「他方で…〝現物で〟補填する。」は黒い②です。

最後に・・・行われる。」は③です。

⑫p1500~p1501 「以前に示した・・・」

これまで数字をあげずに論じてきましたが、ここでは表式で具体的な数字を示してこれまでのことを追っています。

なお訳注*3の示す通り、「Ⅱの消費された生産物は」は誤記で、正しくは「Ⅱの消費されなかった生産物」です。また、草稿でのマルクスの再生産表式は大部門ⅠとⅡが逆で、訳注*2が示す通り、次のようでした。当然ですが、マスクスの表式でも、生産諸手段Ⅰ(200v+200m)=消費諸手段Ⅱ(400c)の関係は変わりません。

Ⅰ 400c+100v+100m= 600 消費諸手段

Ⅱ 800c+200v+200m=1200 生産諸手段

⑫p1502~p1503 「したがって…」

前半の部分は読んでもらえばいいです。

可変資本の還流の「二重の過程は、貨幣流通に媒介されて現れる」というは、表式の①の500vはすぐ還流するので簡単ですが、②の1000vすなわち大部門Ⅰの可変資本は少々遠回りして還流します。第二部では、次のように図解しました。

⑫p1504 「総収益または総生産物は・・・」

ここからは、個々の資本ではその生産物価値に不変資本がはいり込むが、社会的に見るとすべての資本は可変資本に分解されるという、スミスのドグマ批判です。

まず、消費されずに生産過程に残存する固定資本をのぞけば、

総収益(総生産物価値)=不変資本および可変資本(c+v)+剰余価値(m)

となります。素材的には

総生産物=消費された原材料+労働者の生活諸手段+利潤と地代を表す剰余生産物

となります。価値についてはすぐわかりますが、素材的には入り組んでいますの、もう一度下図を見ながら考えると、総生産物6000+3000=9000は、Ⅰ4000c+Ⅱ2000c=6000の不変資本に相当する機械や原材料すなわち生産諸手段と、Ⅰ(1000v+1000m)に相当する生活必需品や奢侈品+Ⅱ(500v+500m)に相当する生活必需品や奢侈品=3000の消費諸手段とからなるわけです。

⑫p1504~p1505 「総所得は・・・」

ここは従来の経済学で使われた用語と概念について解説して、最後にスミスのドグマ批判を行っています。すなわち、一国の総生産を見ると、

総収益(c+v+m)=(利潤+地代)+労賃+消費された資本(不変資本)

総 所 得(v+m)=(利潤+地代)+労賃

純 所 得 (m)=(利潤+地代)

となります。現在使われているGDPは総所得に相当します。国際収支は面倒なので今回は省略します。

最後のセー(ジャン・バティスト・セー、Jean-Baptiste Say、1767ー1832:フランスの経済学者でスミスの学説を体系化し俗流化した。【⑫人名索引p36】)批判では、セーもスミスのドグマに侵されているよと言っています。原注(五一)では、セーは総生産物価値(全収益=c+v+m)から(セーの言う)生産費を引いて残るのが純生産物(純収益=v+m?)と言うが、生産費は(c+v+m)だから何も残こらない、とリカードウが言っているが、リカードウも、個々の資本の生産物価値は消費された不変資本価値が入り込んで(c+v+m)となるが、社会的に見れば不変資本はすべて可変資本に分解されて総生産物価値は(v+m)となるというスミスのドグマを「どこでも反駁していない」とマルクスは批判しています。

⑫p1506~p1507 「資本家各個人の場合には…」

ここも「スミスのドグマ」への批判です。すなわち、「一方には実際問題として否定できない事実…他方には同じく否定できない理論的矛盾がある」とは、(上の再生産表式を見ながら読んでください)年々消費される生産物の価値(3000Ⅱ)は収入(労賃、利潤、地代…1000v+1000m+500v+500m=3000)に等しいのに、"明らかに"消費された不変資本(Ⅱ2000c)を含んでいる、という矛盾のことです。

A・スミスは、一見この解決できない矛盾を解決するために、個々の資本の商品生産では不変資本は商品価値に入り込んで回収されるが(大部門Ⅱは不変資本を自己補填しないが、不変資本を自己補填する大部門Ⅰのイメージが、スミスにはほのかにあったのか?)、社会的に見るとすべての資本は可変資本に分解されるという「ドグマ」(ここではすべての商品の価値は「地代、労賃および利潤の三つの部分に分解される」というスミス自身の言葉)に救いを求めたのです。

誰が救いを求めたの?

ykbdataは、土地所有者を擁護する立場からの次のような言い訳が思い浮かびましたがどうでしょうか。「地代は、資本としての大地から湧き出て来て、これが不変資本価値を形成し、地代としての収入は、諸商品のこの価値部分を消費する」と。

⑫p1508~p1509 「諸商品の価値は・・・」

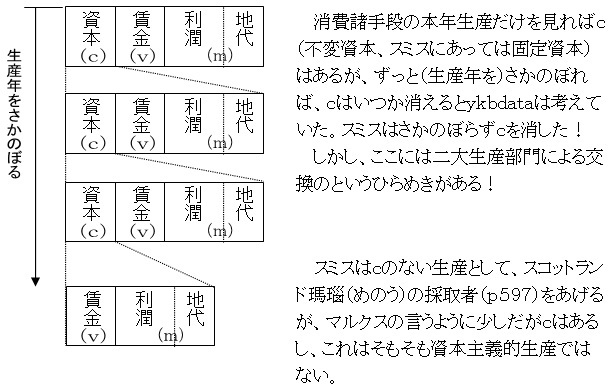

「究極的には 労賃+利潤+地代 に分解されうる」というのは「根本的に誤ったドグマ」だとマルクスは言いますが、ykbdataはそうは思いません。たしかに、すべての価値は労働が生み出すという、労働価値学説をある生産年のすべての生産物価値の、歴史を無限にさかのぼった「究極的」な由来を考察すれば、それはすべて労働(労賃+剰余価値)に還元しうると言えます。第二部で使った下図をご覧ください。

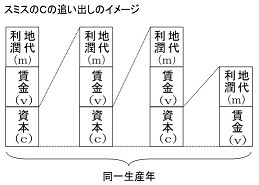

しかし同一生産年では生産物価値をすべて「生きた労働」に分解することはできません。スミスは不変資本を、剰余価値を生まない「死んだ労働」と認識できずに、下図のように、「究極的に」すなわち同一生産年内で水平展開してしまったのです。

「消費者が究極においては総生産物の総価値を支払わなければならない」は①と②しか見ていないことですが、トゥックがいう「生産者たちと消費者たちとのあいだでの貨幣流通は究極においては生産者自身のあいだの貨幣流通に等しくなければならない」の「生産者自身のあいだの貨幣流通」がどの部分を表すかわかりません。

(トマス・トゥック、Thomas Tooke、ロシア生まれのイギリスの実業家・経済学者、自由貿易主義者、銀行学派)

⑫p1509 「これらの誤った…」

分析をこたらす困難は、

(一)三つの収入(労賃、利潤、地代)では不変資本を買い戻せないという関係。p1510~p1511の原注(五三)のプルードン批判はこれまで何度も論じていますが、ウジェーヌ・フォルカードの考えでは単純再生産が成り立たない愚論です。

⑫p1512 「(二)労働が…」

不変資本価値がどのように維持され生産物に移転するか把握されていない。

⑫p1512 「(三)個別資本の立場からではなく…」

総資本の再生産過程が把握されていないこと。これは(一)、(二)を含む総合的な視点で、上図のように「われわれは、すでに第二部第三篇でこの分析を行った」のです。

⑫p1512~p1513 「(四)しかし…」

前半は、「スミスのcの追い出しのイメージ」のことを言っています。「最後に」は上図の③のことです。

⑫p1513~ 「価値の生産価格への転化…」

剰余価値の労賃、利潤および地代への分解によって「三位一体的定式」で見た意識形態が完成するが、こうしたことは価値法則を決して変えられないし、利潤率の均等化による資本家の間の剰余価値の分配も、均等化を阻害する農業部門の絶対地代も価値法則を廃棄しない、と言っています。

⑫p1514~p1515 「これこそが…」

ここも「三位一体的定式」という「取り違え」、すなわち労賃、利潤、地代はその素材的生産要素である労働、資本(生産された生産手段)、土地(自然に存在する生産手段)に関連付けられる、だから商品価値は労賃、資本、地代からなるという「うるわしい悪循環」が出現します。

⑫p1515~p1516 原注(五四)

マルクスはシュトルヒのセー批判を肯定的の紹介しています。難しい表現ですがこういうことだと思います。

マルクスはシュトルヒのセー批判を肯定的の紹介しています。難しい表現ですがこういうことだと思います。

不変資本(シュトルヒの言う「流動資本」)は第二部で示した左図のように様々な商品に、その材料・現象・完成品として「必要価格」に入り込む(具体的イメージを手書きしてみました)のであり、収益(売上)を集計すると「二重記帳」(実際には価値の無限の重複記帳*ykb)になる。下図のような無限累進におちいらすに必要価格をすべて単純な諸要素(労賃、利潤、地代)に分解することは不可能である。

みずから労働する農民家族は「自分の納屋や家畜小屋に住んだり、自分の播種用穀粒や家畜の飼料を食べたり、自分の家畜を衣服にしたり、自分の農機具で遊びに興じたりすることができるであろうか?」と、これらの不変資本を残さずすべて食い尽くす(消費する)ことになったら、翌年用の作付けもできない、というような皮肉も紹介しています。

みずから労働する農民家族は「自分の納屋や家畜小屋に住んだり、自分の播種用穀粒や家畜の飼料を食べたり、自分の家畜を衣服にしたり、自分の農機具で遊びに興じたりすることができるであろうか?」と、これらの不変資本を残さずすべて食い尽くす(消費する)ことになったら、翌年用の作付けもできない、というような皮肉も紹介しています。

もう頭脳が衰え、以上の理解に達するまでに2日間もかかりました。【2025/1/19】

⑫p1516~p1518 「再生産の正常な状態を考察すれば…」

この段落はあまり重要ではありません。未開人は狩りや採取からはなれた時間が弓矢などの生産手段を生み出すのに役立つが、資本主義的生産様式(蓄積=拡大再生産では)剰余労働時間が新資本を追加すると言っているだけです。

途中の未来社会論でも必要な保険元本や社会保障元本のための剰余労働は残ると言うことは、これまでもチョロチョロと言及してきたことです。

ここでマルクスは、未来社会でも残るものに「再生産拡大のための」剰余労働もあげているようにも読めますが、これは検討が必要です。そもそも未来社会で剰余労働が積みあがるような、すなわち生産物の素材的数量だけではなく、剰余価値が積みあがる拡大再生産が残るのでしょうか。これは大問題です。

かなり考えましたが、未来社会は「生産力の飛躍的発展」による労働時間の抜本的短縮で万人の全面的発達が保障される社会ですから、価値の拡大再生産(その分だけ労働時間が伸びる)ではなく、労働時間の短縮が再生産の目的の一つになります。

ですから未来社会では、労働の生産性の継続的な発展が、労働時間を短縮しながら、そのときどきの未来社会が必要とする水準の生産物量を生み出すのではないか、と思います。保険元本も社会保障元本も(労働者の家族の養育費と同様に)包摂された必要労働が、ますます減っていくのではないのでしょうか。

いまはより多くの相対的剰余価値の取得が目的になっている、流通過程を含む再生産過程の労働の生産性の向上のための改良・改善に取り組む研究者、技術者の生活を保障する労働も必要労働に入るでしょうが、人間一般が研究者、技術者にもなっていくでしょう。そうなれば、この部分もますます小さくなっていくでしょう。マルクスは言葉を選び間違いましたが、言いたかったのはこうしたことではないでしょうか。

ykbdataの考えでは、未来社会には、(価値の)蓄積のための剰余労働は残りません。【2025/2/18追加】

最後の部分、「すべての新資本は…剰余労働から発生するという事情は、諸商品のすべての価値が収入から発生すると言った誤った観念をもたらす」も少しこじつけ気味です。とにかくずっとスミスのドグマ批判が続いています。

⑫p1518~p1520 「全困難は、次のことから生じる…」

再生産過程の全容を把握するうえでの「全困難」は、「利潤」が「なんの前貸しもなんの資本も補填する必要のない価値として現れると言うことから生じ」ます。

そして「利潤」が資本家の「収入」として全部消費されるか、またはその一部が追加資本として役立ちます。(資本家も必ず消費するので全部が追加されることはあり得ないが、第二部の拡大再生産論では簡単のために利潤が全部新たな資本として追加されている)したがって、蓄積過程(拡大再生産)では剰余生産物は消費諸手段と追加生産諸手段に分かれます。

「しかし、前年から引き継がれた旧不変資本(2000Ⅰ⇒Ⅱ2000c)は、その価値からみれば、(本生産年に*ykb)新たに付け加えられた労働によって再生産されるのではない」、すなわち、過去の労働によって生産された価値です。これが拡大再生産表式の困難を解くカギはここでしたね。

⑫p1520 「さらに…」

(一)は上図の③のこと、(二)は上図の②のことで、「新につけ加えられた労働だけの生産物ではない」とは3000のうち2000cに相当する部分のことです。

⑫p1520~p1521 「再生産が…」

単純再生産では、消費された不変資本は価値のうえでも使用価値のうえでも素材的にも(「流動的不変資本については」が抜けている)新品の現物で補填されなければならないと言っています。

(不変資本生産、すなわち生産諸手段生産での)労働の生産力増大では、すなわち必要労働が小さくなると、①増大した剰余価値を追加資本に転化する、②増大した剰余労働時間を社会的な規模で消費諸手段生産に振り向ける(これはあまり現実的ではなく可能だと言うことだけ)、③未来社会では剰余労働時間を減らすことができる、と言っています。

⑫p1521~p1522 「利潤の…」

(大部門Ⅰでの)利潤の資本への再転化は、一般的には前段の①だが、それは全利潤が資本家によって消費されないことでありが、それは剰余労働の一部が資本に転化されると言うことだと言っているようです。いまとなっては当たり前の話で、あまり重要ではありません。

⑫p1522 「誤解は…」

大部門Ⅰの収入と利潤が大部門Ⅱへ引き渡す不変資本(綿糸)を生産するのに、単純再生産では支出は全額消費(綿布)に回ると言う不思議に対する誤解は様々な形態で表現されます。

⑫p1522~p1523 「収入と資本の関係については…」

これまで展開してきたこと以外にと言いながらこれまでのことをくり返します。(次段落の「第二に」の対する)第一に、大部門Ⅰ(紡績業者)の生産物は現物形態(糸)とともに価値(不変資本+労賃+利潤)も大部門Ⅱの不変資本価値にはいり込みむが、大部門Ⅱの資本家(織布業者)にとってはその不変資本(糸)の価値構成はどうでもよいことだと言っています。後半の詐欺などによる価値以上の販売は社会的に相殺されるために「どうでもよい」ことです。

⑫p1523~p1524 「第二に…」

ここも「どうでもよいこと」ですが、一応読み解くと、大部門Ⅰで生産される生産諸手段の価値構成は、商品一般と同じように労賃、利潤、地代を含むが、それだけでなく過去の労働(死んだ労働)が凝固した(価値増殖にかかわらない)不変資本を含むと言っているだけで、前段と同様に重要ではありません。

⑫p1524 「シュトルヒが…」~章末

シュトルヒの主張はスミスのドグマそのものです。すなわち、「諸個人に対する関係では(個別資本においては*ykb)価値(使用価値が前面の商品価値が不変資本を含む消費諸手段)として、また国民に対する関係では(社会的総資本として見ると)財貨として(不変資本としてではなく)考察されなければならない」

シュトルヒのこの見解に関するマルクスの評価の「第二に」が、これまでのくり返しですが大事です。すなわち、未来社会では剰余労働の最大化ではなく、(保険元本や社会保障元本を生産する剰余労働を除き)必要労働時間の配分だけが問題になります。

この章は「資本論」にGDPなどの概念整理があったのは新鮮でしたが、あまり重要ではありませんでした。読み飛ばしても構わないようで、あえて言うなら、そっくりそのまま再生産論の前段に移動した方が良かったのではないでしょうか。

2024年1月29日 ykbdata

|新版「資本論」の研究のトップページ |第三部の目次 |前のページ |次のページ |メール|