◆◆◆新版「資本論」の研究◆◆◆

|新版「資本論」の研究のトップページ |第三部の目次 |前のページ |次のページ |メール|第三部第7篇 諸収入とその源泉 ⑫p1455~p1585

⑫p1455~p1456

第7篇がどういうものかは冒頭の訳注*2でマルクス自身の言葉で説明されています。読んでもらえばいいですが、一言でいえば、当時の俗流経済学の観念(三位一体的定式)も、アダム・スミスの「愚論」(不変資本=生産手段が見えないこと? ykbdataから言えば、スミスがあったからマルクスはあるのだから、「愚論」とはひどい扱いです)もひっくり返して、土地所有者、資本家、労働者という三階級の階級闘争をあらわに論じるのが第7篇だという訳です。

#086:第三部第7篇第48章 三位一体的定式 ⑫p1457~p1489

第48章は、現象だけにとらわれた究極の観念論である「三位一体的定式」、すなわち、地代は土地から発生し、利子は資本から発生し、労賃は労働から発生するという俗流経済学を批判しています。

理論的な問題は前章までで片付いているので、ここでは「三位一体的定式」という観念がなぜ俗流経済学者の頭脳をとらえるのかという階級的必然性を、古代ローマのキリスト教の教義論争に決着をつけた「三位一体」論になぞらえ、皮肉も込めて論じています。

なお、草稿の「断片」Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの配置換えはマルクスの意図通りの妥当なものだと思います。これも「新版」の成果の一つです。ただし、最後に言及するように、断片Ⅲは削除しても良かったと思います。

⑫P1457~P1460 「すでに見たように…」

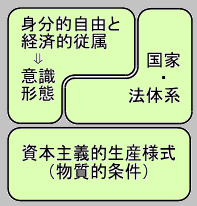

ここはこれまでの労賃、利潤、地代についての解明を再確認する部分です。まるで「経済学批判」の序言での「経済的社会構成体のあいつぐ諸時期」のようです。

今回、資本主義生産様式の経済的社会構成体のイメージ図を画質改善して作り直しました。(以前のイメージ図はこちら)

中身で気になったことをいくつかあげると、「一定分量の剰余労働は、不慮の出来事に対する保険のために必要」(p1458末尾)とは、どんな生産様式においても必要労働だけでなく保険的な予備元本を生産する剰余労働は必要だと言っています。これはこれまでも何度も取り上げられてきたことですが、剰余労働は未来の共産主義的生産様式でもある程度必要だと言うことです。

それでも、「社会のいっそう高度な一形態(共産主義社会*ykb)においては…この剰余労働を…一層大きな制限と結びつけることを可能にする」とは、未来社会では必要労働時間も労働の生産性の発展でますます短縮されることを言っています。

この後の、「自由の国は、事実、急迫と外的な目的適合性とによって規定される労働が存在しなくなるところで、はじめて始まる」(p1459末尾)と、生物として生きるための必要労働から解放された後の人間的活動、すなわち文化、芸術、スポーツを享受できる時間である「真に自由な国」が始まるが、それ自体、「労働日の短縮が根本条件である」(p1460末尾)と展望しています。

この部分が、2024年4月27日に行われた「学生オンラインゼミ第3弾 志位さんが語る

「『人間の自由』と社会主義・共産主義 『資本論』を導きに」で取り上げられた、マルクス本来の思想、共産主義の真の目的なのです。

⑫p1461「資本主義社会では…」~p1465「資本-利潤…」(ここから「断片Ⅰ」)

ここからp1465まで、剰余価値が全く見えない俗流経済学の資本主義社会の定式化、資本-利潤(利子)、土地-地代、労働-労賃、という定式化を、父なる神、子なる神、精霊、というキリスト教の「三位各一体」論(訳注*2)になぞらえた「三位一体的定式」についてです。これまで解明してきたことの再確認が主なので、内容は省略します。

⑫p1465「さらに…」~p1466「資本-利子…」

ここは「資本-利潤」の「利潤」(企業者利得+利子)が、貨幣資本の自立した収入形態である利子に分化する過程を簡単に述べています。「資本-利潤」から「資本-利子」の意識形態の変化は、産業資本家の収入は「監督賃金」だとする観念から発生します。これで「賃労働と資本の対立」から「利子と賃金の対立」に転化し、「資本-利潤」から「資本-利子」の意識形態の変化となります。マルクスはこれを「利潤(企業者利得+利子」から「企業者利得」が「幸いにも(道徳的にも*ykb)取りのぞかれ」たと皮肉ります。

⑫p1466~「いまこの経済的三位一体をさらに詳しく見てみれは…」

ここからp1476の「(ロッシャー)」までが三位一体的定式の詳論で、おもに諸源泉の素材的異質性(差異)を明らかにしています。

⑫1466「第一に…」~p1469「この定式…」

あとで述べられますが、結果として同じ貨幣「収入」である利子、地代、労賃が得られるのに、その源泉である資本、土地、労働はそれぞれ全く異質な諸部面に属しており(これも後で述べられるが、資本=生産された生産手段、土地=自然に存在する無価値の大地、労働=資本主義的生産過程での労働力の作用)、それは公証人手数料と赤カブと音楽の関係のようなものだと言います。ここで私は、はたと考えました。「公証人手数料」とは借地契約書をつくるだけで地代を得られる土地所有者、「赤カブ」とは農業労働者、「音楽」とは集団的労働を指揮する資本家を意味するのだろうかと。

⑫p1466~p1467 「資本、土地、労働!…」

三つの源泉のうちの資本について、単なる生産諸手段ではなく、資本に転化された生産諸手段、もっと言えば生きた労働を支配する過去の労働(死んだ労働)であり、「きわめて神秘的な社会的形態である」と特徴づけます。

⑫p1467 「次にまた、資本とならんで、土地が…」

土地は(資本が合体される前には)無価値であり、土地が剰余価値を生み出す訳ではない、土地の豊度の差によって同じ労働が異なる生産物量をもたらし、等量の生産物が異なる価値を持つが、市場規制的生産価格への均等化によって(差額)地代がもたらさせると、リカードウを引用しています。(前章までにマルクスによって明らかにされた「絶対地代」については、アダム・スミスもリカードウも解明できませんでした)

⑫p1468 「そして最後に…」(ここまで「断片Ⅰ」)

「三番目の契りの者」という比喩(訳注*1)はどうでもよいことですが、最後に労働「なるもの」が現れるが、これは生産手段や土地のように素材的実態がなく「亡霊」のようだとマルクスは言います。「抽象的人間労働」はそういうものです。

⑫p1468~p1469 「資本-利子…」(ここから「断片Ⅱ」)

ここではくり返して、資本-利子、土地所有-地代、賃労働-労賃という収入の諸源泉の間の連関は歴史的なもの、資本主義的生産様式に特有な経済的社会構成体に属するものだと言っています。

⑫p1469 「この定式〔三位一体の定式〕でまず目立つのは…」

土地と労働はどの生産様式にも共通だが、資本だけは資本主義的生産様式に特有な形態である、と述べています。

たしかに土地と労働は素材的には歴史的に共通する形態ですが、土地は共同体所有-古代的所有-封建的所有-資本主義的(私的)所有と所有形態が変遷し、労働も共同労働-奴隷労働-農奴労働-賃金労働と搾取形態が変遷します。

⑫1469~p1471 「第二に…」(p1471の「(二)」までは「断片Ⅱ」)

三つの異質な源泉が、「価値」として同質の三つの収入を生み神秘性があるが、特に労働生産物ではない無価値の大地がどいうやって価値を創造するのかという神秘性が際立っていると述べます。続けて、土地は使用価値はあるが、本来無価値の土地は小麦の価値に入り込むことはないと言っています。さらにp1467のくり返しで、ここでも差額地代を論じています。

理解不能なのは、p1471で「差額地代が第二に…これは土地にも、その豊度のさまざまな程度にも少しも関係ない」と前言と真逆のことを言っている点です。確信はありませんが、ここは絶対地代のことを言っているのではないかと思われます。

⑫p1471 「少なくとも…」

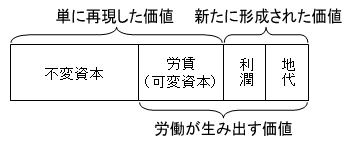

いままで土地-地代についてその不合理を見てきましたが、ここでは、一見合理的な関係に見える「労働-労賃」についても、「土地-地代」と同じだ、「労働は価値形成的ではない」とひっくり返します。

これは、下図のように賃労働の価格すなわち労働力の価値は、可変資本価値の再現であり、利潤や地代の本来の源泉である剰余価値のように、新たに形成された価値ではないということを言っているのだと思います。

マルクスは、とにかくひっくり返すのが好きで、これまでとは一見反対のことを突然述べて、読者を(ykbdataも)ドキッとさせます。

⑫1472 「資本-利潤」という表現でさえ…」

「土地-地代」、「労働-労賃」に続いて「資本-利潤」もこれまでのことをひっくり返します。なんてことはありません。資本が労働から搾りだすのは地代を含む未分化の剰余価値全体だと言っているだけで、「資本-利潤」が「資本-利子」に転化すれば、その関連がさらにいっそう見えにくくなると付け加えます。

⑫p1472~p1473 「われわれは…」

第一に(p1466)に三つの源泉の異質さを考察し、第二に(p1469)三つの収入の同質さを知り、異質な源泉が同質の価値をもたらすと言ってきました。ところがよく見ると、三つの源泉のうち、「土地」と「労働」は素材的実態は「自然」と「労働者」と具体的だが、「資本」だけは一見抽象的です。しかし、「単にその素材的実体の面からのみ、したがって単に生産された生産手段として」捉えれば、「土地」や「労働」と同格となる(「埋め合わせがつけられる」)と言っているようです。

ここで言う「埋め合わせ」とは、この「埋め合わせ」ではなさそうです。

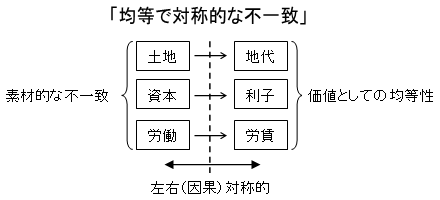

⑫p1473~p1474 「第三に…」

ここは非常に難解です。いきなり「均等で対称的な不一致」という聞きなれない表現が飛び出します。下の図を見ながら読み進めましょう。

ここからは、各「源泉」の歴史的規定性を論じます。まず、資本主義的生産関係しか見えない人にとっては、奴隷労働も農奴の労働も、すべての労働が賃労働として現れます。だから、資本主義的生産様式で初めて資本に転化した生産諸手段も、同じく初めて資本主義的地代を生むようになった土地所有も、どの時代にも共通するものと見えるようになります。

ここで「土地所有者が、高く売って浪費するためにこの生産物の分け前を受け取る」とは、絶対地代のこととも言えますし、差額地代のこととも言えます。土地貴族の「浪費」は社会が過剰生産にならないようにするために必要だと、王侯貴族擁護勢力から言われていましたね。

⑫p1475~p1476 「労働そのものは…」

合目的的生産活動とは使用価値を生み出す具体的有用労働のことで、この普遍的な「労働」は普遍的な生産諸手段、すなわち生産された生産手段でない土地一般と、生産手段一般(道具、役畜、機械、原材料、補助材料)に関連付けられます。労働が資本主義的生産様式のもとで賃労働という形態をとれば、資本としての生産諸手段、私的に所有された土地が関連付けられます。(マルクスが使っている「労働手段」は生産手段である労働手段と労働対象の一方であり、「生産手段」と言い換えました。(具体的有用労働-労働手段-労働対象)

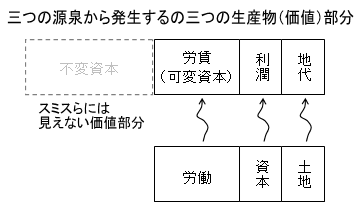

それなのに、俗流経済学者などには、永遠の昔から土地所有と資本および賃労働が、生産物価値から地代と利潤(利子)と労賃を分け合っているように見える、すなわち利潤(利子)は資本(資本主義的生産様式では「生産された生産諸手段」)から発生し、地代は大地から発生し、労賃は労働から発生するように見えるのだ、と批判しています。(ロッシャーはドイツの「歴史学派」…イギリス古典経済学派が資本主義の普遍性を信奉するのに対し、ドイツ経済の歴史性・独自性を主張。1817年~1894年でエンゲルスと同年代。「社会科学総合辞典」p681右下。そのロッシャーでさえ「三位一体的定式」にとらわれていたということです。)

⑫p1477 「こうして…」

これは前段のまったくのくり返しのようにも思えますが、少しニュアンスが違うと思います。すなわち、マルクスの「生産物地代」へのこだわりです。地代論での最初の表である下表を見ながら読むと、それが何となくわかります。地代は小麦のクォーター数でも表され、利潤も同様です。労賃は前貸し資本額の中に埋没していますが、剰余価値率を100%とすれば労賃は10シリングであり小麦で表せば利潤と同じ1/6クォーターです。

ここで再度、「三つの源泉」から発生する「諸収入」のイメージを、図にしてみましょう。(不思議に湧き出る、あるいは立ちのぼるイメージです。)

⑫1478~p1481 「すでにわれわれは…」

この段落と次の二つの段落で、第一部から第三部までで、剰余価値が形態変化し観念として固定するかの大筋をなぞります。

まず第一部の考察において、商品生産では生産物と貨幣の関係が転倒するするが、まだなお剰余価値は労働日の諸限界(絶対的剰余価値の生産)をめぐる激しい闘争が、産業資本家たちに「搾取」の意識を迫ります。しかし本来的な資本主義的生産様式(機械制大工業)においては、相対的剰余価値の生産の発展につれて剰余価値を生み出す直接的な力が「労働から資本に移される」ように見えるので、「資本はすでにきわめて神秘的な存在になる」のです。

次に第二部では、この状況に「流通過程が介入し」、それが前面に出て生産過程を背景に押しやり、諸価値部分が流通のなかで実現(貨幣化)されるだけでなく流通から発生するように見えるようになります。その一つひとつの実現のされ方は、売り手の狡猾さなど偶然と競争によって支配されますが、「これらの偶然を規制する内的法則は、これらの偶然が大量に総括される場合のみ(平均値で*ykb)はじめて目に見えてくるようになるのであり、この内的法則は、個々の生産当事者たち自身には目に見えないままであり、不可解なまま」です。

⑫p1481~ 「剰余価値の利潤への転化は…」

最後に第三部では、剰余価値は利潤の形態に転化し、もはや労働(労賃、可変資本)ではなく前貸し総資本に関連付けられるようになり、利潤率の独自の運動法則から、労働の搾取と言う剰余価値の本性はますます覆い隠され、「資本家の共産主義」によって平均利潤と生産価格の形成によってさらに覆い隠され、商品の価格は、労働によって規定される価値から乖離し、利潤は資本から生まれるという観念が完成します。(1481~p1482)

それでも個々の資本のもとでの労働の生産力(もう資本の生産性に転化している)の飛躍が特別剰余価値をもたらすことで、ほのかに剰余価値の本性が現れますが、「正常な平均利潤そのものは、資本に内在し、搾取にはかかわりがないように見える」のです。(p1482)

さらに、利潤の企業者利得と利子への(観念的)分裂は、商人資本と利子生み資本の介入とは別問題として(マルクスはこう言いますが、企業者利得には商人資本の利潤=商業利潤も含まれているとしてきたはずですで矛盾があります)、企業者利得は資本家自身の賃労働から発生するもの(「監督賃金」)として現れ、利潤から分離した利子は、労働者の賃労働にも資本家の監督賃金にも関わりがなく、資本そのものから発生するように見えるようになります。(p1482~p1483)

これで、利子生み資本の得る「利子」(もっとも疎外された独自な形態)が完成し、資本-利子の定式も完成します。資本-利潤の定式では、まだその起源である剰余価値の思い出が残っているが、資本-利子ではそれが完全に消滅する、とこれまでのことをくり返します。(p1483)

⑫p1483~p1484 「最後に…」

土地所有が登場し、剰余価値の一部分を横取りし、ここで三位一体的定式(土地-地代、資本-利子、労働-労賃)が完成します。

ここでマルクスは、土地所有者を「みずから労働するのでもなく、労働者たちを搾取するのでもなく、また利子生み資本のように、例えば資本の貸し出しにさいしての危険や犠牲(投機の失敗)という道徳的にありがたい慰めの理由にふける(マルクスの強烈な皮肉*ykb)こともできない一階級」と、かつて「利子生み資本」に対して浴びせたよりも激しい、存在しなくてもよい階級(これほど浪費的な階級は他にない)と、猛烈な非難を浴びせます。

これでp1478からの、剰余価値の形態変化の発生論的概説が終わります。

⑫p1484~p1485 「資本-利潤…」

以上で経済学的(初めての表現)三位一体が完成し、「魔法がかけられ、転倒させられ、さか立ちさせられた(転倒させられと同じでしょ!しつこい!*tkb)世界で、資本と土地所有が踊るが、この偽りの外観を打ち壊したのは古典派経済学の大きな功績だとして、これまでにも明らかにした、その功績のいくつかを並べます。特に注目されるのは、マルクスも触発されて剰余価値に到達した要因となった功績、富が流通から湧き出るのではなく生産過程で労働によって生み出されるという、労働価値学説です。

次に、古典派経済学について、そのブルジョア的立場、資本主義擁護の立場からそうならざるを得ない、解決のつかない矛盾におちいっていると、その限界を指摘します。

「他方では」からは、俗流経済学への批判です。俗流経済学は、本質から遠く離れた現象の世界である三位一体的定式のという形態のなかで、「すっかりわが家のようにくつろいだ気分」(資本による労働の搾取も、土地所有者による資本家からの地代の横奪も問題にならない平穏な気分!)になるのであり、現実の生産当事者たちの日常的な諸観念の、教科書風な翻訳以外の何物でもない、それは支配諸階級(資本家と土地所有者)の利益と一致する、と批判しています。

⑫1485~p1486 「生産諸関係の物化…」

続いて、生産諸関係の物化・自立化(三位一体的定式)を論じる際に、世界市場、その商経(好不況)、市場価格の運動、信用の期間(流通時間)、産業循環=繁栄と恐慌が、圧倒的、盲目的に生産当事者を支配するが、そのことには立ち入らず、資本主義的生産様式の内部運動の理念的平均だけを問題にする、と言っています。そうしないと、資本主義的生産様式以前の生産様式とハッキリ比較できないと言うことです。

⑫p1486 「以前の社会諸形態においては…」

三位一体的「経済的神秘化」は主として貨幣および利子生み資本にかんしてのみ起る、奴隷制社会および農奴制社会のもとでは生産諸条件の支配は経済外的強制、すなわち武力で行われ「神秘化」されないと言っています。

こうした生産諸関係のもとでの貨幣および利子生み資本は「高利貸し」の形態をとり、ローマ市民を奴隷に、自由農民を農奴に突き落とす、神秘的と言うより魔物的存在でした。(ルターの高利貸し批判を思い出してください)原始共同体では自然の強制力、中世の年では同職組合制度の強制力などの経済外的強制力が作用していた、資本主義的生産様式になって初めて経済的な力(神秘化された経済関係)で全面的に生産諸関係が支配されるようになると言っています。

しかし、中世の同職組合を経済外的強制力と言うのはどうでしょうか。それに、資本主義的生産様式でもその創世記は経済外的な暴力が横行してことをマルクスは告発してきました。ykbdataも1844年の「ピール銀行法」を経済法則外の政治的要因の例として扱ったことがあります。

ここまで来ると、末尾の……以降にマルクスが何を書きたかったら容易に判ります。

⑫p1487~p1489 「俗流経済学は…」(「断片Ⅲ」はここから)

最初の部分から「申し分なくくつろいだ気分になる」までの部分はp1485と同じこと言っています。

そのあとも「均等で対称的な不一致」のくり返しです。俗流経済学者が「資本-利潤」より「資本-利子」の定式を好む理由もこれまでのくり返しです。「俗流経済学者は価値としての資本から資本の素材的実態へ…逃げ込む…土地所有の場合と同じく」も基本的にはp1476のくり返しです。

つまりは、俗流経済学の三位一体的定式は三つの異質な源泉から同質な三つの価値部分が生まれるという矛盾に満ちた「均等で対称的な不一致」だとくり返しているのです。さらに「労働-労賃」という定式の根本的誤りである「労働の価格」という観念は、「黄色い対数」というの同様な不合理だが、これで彼ら(俗流経済学派)は「価値の概念を把握する義務から解放される」とまでけなしています。

ほとんどこれまでのくり返しになっている「断片Ⅲ」は編集の段階でとりのけても良かったものではないでしょうか。その方が前段での「資本主義的生産様式ではじめて……」で中断するという、神秘的な「三位一体的定式」の神秘的な終わり方になったのではないでしょうか。

2025年1月4日 ykbdata

|新版「資本論」の研究のトップページ |第三部の目次 |前のページ |次のページ |メール|