◆◆◆新版「資本論」の研究◆◆◆

|新版「資本論」の研究のトップページ |第三部の目次 |前のページ |次のページ |メール|#062:第三部第5編第23章 利子と企業者利得 ⑨p636〜p673

この章は、利潤の、利子と企業者利得への分裂が、資本家の観念の中でどうなっていくかということ(人格化)を論じていています。前半は前2章のくり返しや再確認が多いようです。

後半は産業資本家が工場の支配人や監督に成り下がり、利潤が資本家の仕事の果実ではなく、剰余価値の搾取であることが明らかになり、資本主義的生産自体の発展で貨幣資本家を余計なものにするという、未来社会論も出てきます。

⑨p636〜p367 「利子は…」〜「「利子率は…」

マルクスはまず最初に、利子というカテゴリーは産業資本自身の運動とは無縁で、資本家たちの貨幣資本家と産業資本家への分化だけが利潤の一部を利子に転化し、一般に利子というカテゴリーをつくりだし、この二種類の資本家の間の競争だけが利子率をつくりだす、と結論を述べます。

⑨p637〜p639 「資本が再生産過程で…」「

ここではトゥックの、たとえ金利が極めて低くなっても、あるいはゼロになっても借入資本は返済しなければならず、自己資本と同列の扱いにはならないという主張は間違い(p638)であると主張します。すなわち、自己資本でも生産過程では資本は拘束されて自由に処分できないから借入資本と何ら変わらない(p637)、利子がゼロであれば資本を借り入れた産業資本家も、自己資本で仕事をする産業資本家と同じ立場に立つだろう(p638)、貸付資本は連続的に貸し出されるし、自己資本であっても絶えず生産過程に前貸ししなければならない、返済という事情は事態を変えない(p638)というわけです。

この議論は正確ではないと思います。再生産過程が順調という前提でも、貸付資本は貸主の都合で貸し付けが中止されて返済を迫られることがあります。その場合、産業資本家は別の貸主を貨幣市場で見つけなければなりません。そこはやはり自己資本と違います。

⑨p639末尾〜p640 「資本が再生産過程で…」の続き〜「この疑問に…」

ということは度外視して、利子がゼロなら、つまり量的分割がなければ貨幣資本家と産業資本家の質的区別が生じない、量的分割があるから質的区別が生じるという、前章で弁証法的言い回しに終わっていたことについて、「どうしてそうなるのか?」、自己資本のみを使用する産業資本家もなぜ自己の「総利潤」の一部を利子として計上するのか、「この疑問に答えるためには、われわれは、もうしばらく利子形成の現実的出発点にとどまらなければならない」と論を進めますが、ykbdataとっては実感としてもう明らかなのであまり興味がわきません。しかし、進みましょう。

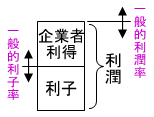

上の図は第三部のこれまでの理論展開をまとめたものです。一番右は第一篇「剰余価値の利潤への転化」に相当する展開です。次が第四篇「商人資本」、一番左が現在の第五篇「利子生み資本」に相当します。実線の矢印は、「転化」、「自立化」、「分裂」を表します。中間項は省略しました。これはあくまでも理論展開で、歴史的展開ではありません。例えば商人は古代から存在していたし、利子生み資本も高利貸しとして古代から存在していました。

⑨p640〜p643 「借入資本で…」

まずマルクスは、利子と企業者利得がなぜ質的に違うのかということを貨幣資本家(利子生み資本家)と機能資本家の生産過程での「仕事」(機能)の違い、すなわち貨幣資本家は生産過程では何も「仕事」をしないが、機能資本家は少しでも高い利潤を得るために「仕事」をすると、対立的性格を明らかにします。

たしかに、機能資本家は労働者をいかに搾取するかだけでなく、「健全な節約」であれ「不健全な節約」であれ、固定資本の節約や流動資本の節約に努めて利潤率をあげようと努力します。(p642)しかし、貨幣資本家は生産過程の外にいて何もしません。ですから利子は資本所有の果実として、企業者利得は機能資本の仕事の果実として現れます。

地代論では果実という言葉は使っていませんが、土地所有者が何もしないのに、土地所有の果実としての地代が論じられ例ます。【20205/3/13追加】

⑨p644〜p645 「このようにして…」〜

この自立化が総資本に固定化すると、自己資本で仕事をする資本家も、(借入資本で仕事をする資本家と同じように)自分の総利潤を、資本の所有者としての自分自身に帰属すべき利子と、能動的資本家としての自分に帰属すべき企業者利得とに、分解します。資本家のなかに貨幣資本家と機能資本家の二重人格化が生じるということです。

これはすでに紹介したykbdataの経験そのものです。【2025/3/11追加】

⑨p646 「こうして…」〜「第一に…」

なぜこのような質的分割が総資本および総資本家階級をとらえるのかということについてマスクスは四つ(三つ目と四つ目はエンゲルスが分けた)の理由をあげます。

マルクスはその理由の第一に、産業資本家の多数が、自己資本と借入資本との両方で仕事をし、自己資本と借入資本との比率が常に変動するという、簡単な経験的事情からすぐに生じてくる、ということをあげます。今風に言うと”自己資本比率”が上がれば利子が減り企業者利得が増えます。

⑨p646〜p647 「第二に…」

利子の自立が総利潤の他の部分を企業者利得に転化させる、と言っていますが、なぜ利子が自立化するかということが問題なのですから、あまり意味がありません。それよりも、ここで面白いのは利子生み資本は資本主義的生産様式よりずっと以前から存在し、いまなお、通俗的観念では貨幣資本=利子生み資本こそ”真の意味の”資本とみなされる、貸し付けられた資本が消費のためであっても利子をもたらす(消費者ローン、「サラ金」)、利子が総利潤の一部であるということはマッシーによって18世紀のなかばにやっと発見されたというところです。

⑨p647〜p650 「第三に…」〜「個々の資本家たちにとっては…」

これもあまり意味がありません。途中までこれまでのくり返いしです。しかし、ここでも面白いことはあります。一つは、当たり前ですが利潤を生みだす産業資本なしに利子生み資本は存在しえないこと、そのこととの関連で、貨幣資本が肥大化すれば利子率の極端な低下で多くの資本家は利子だけでは生活できなくなり、産業資本家に再転化せざるを得なくなるというところ(p649)です。これは議会証言などで実例はないか調べたいものです。

⑨p650〜p651 「第四に…」

これもあまり意味のないヘーゲル風のおしゃべりです。意味があるのは、機能資本家が自分の資本の所有者である限り、すなわち借入れ資本がない場合は、機能資本家は利子率の決定については競争しない、という点です。逆に言うと機能資本家でも借入れ資本があれば利子率を決定する競争に参加する、貨幣資本の需給関係に影響を与えるということです。

⑨p651 「われわれがここで…」

ここで取り扱っている「利潤」とは(一般的利潤率にもとづく)「平均利潤」のことで、個別的利潤のことで諸変動は度外視しているということです。

⑨p651〜p652 「さて利子は…」〜「他方で…」

ここは重要で、利子は、「一般的社会的形態にある対象化された労働」すなわち自立した価値が、現実の生産諸手段の姿態で不払労働を取得するための表現にほかならないが、利子生み資本は直接的に賃労働と対立するのではなく、直接的には、「所有としての資本」として「機能としての資本」に対立する。だから「利子生み資本は・・・賃労働者とは直接的には対立していない…他方で、企業者利得も労賃とは対立せず、利子とのみ対立する」

ここは重要で、利子は、「一般的社会的形態にある対象化された労働」すなわち自立した価値が、現実の生産諸手段の姿態で不払労働を取得するための表現にほかならないが、利子生み資本は直接的に賃労働と対立するのではなく、直接的には、「所有としての資本」として「機能としての資本」に対立する。だから「利子生み資本は・・・賃労働者とは直接的には対立していない…他方で、企業者利得も労賃とは対立せず、利子とのみ対立する」

利子生み資本は現場から一番遠いので、核兵器にも出資するわけです。

たしかに、「東芝」の衰退の原因となった外国資本の「もの言う投資家」と経営者の対立を思うと、それも実感できますが、利子生み資本も間接的には機能資本を介して賃労働に対立し搾取の強化を求めます。(「赤旗」連載「金融侵略 苦悩する東芝」)

⑨p652〜p656 「第一に…」〜「実際には…」

企業者利得がなぜ賃労働と対立せず、利子のみと対立するか、「第一に」は上図で明らかです。「第二に」の前半はこれまでのくり返しですが、後半はまったく新しいことを言い始めます。企業者利得は「労働者としての、彼の諸機能の結果として、現れる」。すなわち、機能資本家の観念の中では、企業者利得は「監督賃金」(p654)であると。そして利子および企業者利得が剰余価値の分割であることが、貨幣資本家と機能資本家の対立によって完全に忘れられます。その後はp603、p610、p646の蒸し返しです。

⑨p657〜p659 「さて、われわれは…」〜「他方では…」

仕切り線のあとは監督賃金、産業資本家の監督労働という観念について立ち入って論じます。これは未来社会論も出てきて面白いです。

利子は生産過程から独立した、他人の労働に対する支配権ですが、表面上は企業者利得との対立として現れます。そのことが、企業者利得に監督賃金という形態を与え(p654のくり返し)、企業者利得は資本家の労働の等価物だという外観を与えられ、労働と資本の対立は、「現実の搾取過程のかなた、すなわち利子生み資本のうちに移され」る(p658)と論じます。ちょっとまてよ。マルクスは直前に、利子生み資本は労働者と対立しないと述べたばかりです。そうです。対立は産業資本と労働者の間にあるが、上記の観念で、その対立が利子生み資本と産業資本の間の対立に移されるという意味です。

⑨p659 「ここで、資本家の意識では…」

平均利潤への均等化における埋め合わせの諸根拠の場合(利潤率が低い部門で活動せざるを得ない産業資本の苦労を平均利潤で埋め合わせる*ykb)とまったく同じことが起こる」とは、利潤率が高い部門では、多額の役員報酬が利潤から控除され、「埋め合わせの諸根拠」で論じた方向と逆方向に働き、利潤率を低くするということだと思います。

⑨p659〜p661 「企業者利得は…」

ここでは、監督労働のもつ二重の性質、すなわち、オーケストラの指揮者のように、一方では協業で必然的に生じてくる生産的労働である、未来社会でも必要だし、原始共産制でも生産(狩りや農耕の)リーダーは居ただろうというこです。

他方では「直接生産者としての労働者と生産諸手段の所有者との対立を基礎とするすべての生産様式(階級社会*ykb)においては、必然的に発生する」は説明の必要はないでしょう。

⑨p661〜p666

この部分は「監督労働」の歴史的スケッチです。古代奴隷制での監督労働、近代の奴隷制での監督労働、賃金奴隷制のもとでの監督労働も、階級対立を基礎とするすべての生産様式特殊な機能だと結論し、この監督労働によって支配者は「国政にあずかったり学問にたずさわったりする」(アリストテレス)が、「わが産業資本家たちは、そうするにはまだほど遠い」と皮肉ります。(p665〜p666)

⑨p667〜p673

この章の最後の部分は、資本主義的生産様式の発展で、資本家は無用の存在になると締めくくります。

⑨p667「資本主義的生産そのものは…」〜p668「管理賃金は…」

資本主義的生産様式の発展で、監督労働者が資本所有から全く分離され、労働市場で容易に見つけられるようになります。(「名ばかり店長」?)マルクスは、オーケストラの指揮者が楽器の所有者である必要はないという分かりやすたとえ話と、協同組合工場などの実例で、監督労働が資本家を余計なものにすることから、未来社会を展望しています。

⑨p669〜p671

イギリスの協同組合工場の公表収支報告書では、その利潤率が、不変資本の大きな節約により平均利潤率を上回っていたと、非常に興味深いことを紹介しています。

協同組合工場でも、株式会社でも、すなわち資本家が労働しない企業でも高い利潤率が実現している現実から、企業者利得を監督賃金と混同する最後の口実も奪い去られ、利潤は単なる剰余価値=不払労働であることが理論的に否定しえないものとして現れたとは、マルクスの頭の中のことです。

⑨p672〜p673

マルクスは最後に、資本家を不要にした監督労働も、株式会社では工場長から上では詐欺的行為が横行する、もうなくてもよい存在だと、あらためて告発します。

2023年6月2日 ykbdata

|新版「資本論」の研究のトップページ |第三部の目次 |前のページ |次のページ |メール|