◆◆◆新版「資本論」の研究◆◆◆

|新版「資本論」の研究のトップページ |第三部の目次 |前のページ |次のページ |メール|

#072:第三部第5篇第34章〝通貨主義″と1844年のイギリスの銀行立法 ⑩p983~p1016

この章も前章に続いてエンゲルスが章立てして、関連するマルクスの論証や議会証言を寄せ集めています。

⑩p983~p984 「{以前の著作において…」、「同じ個所で行った…」

「以前の著作」とは、マルクスの「経済学批判」(ベルリン、1859年)で、資本論の第一部第1編「商品と貨幣」に相当する内容を持ち、あの有名な「序言」で「経済的社会構成体のあいつぐ諸時期」という史的唯物論の歴史観が明らかにされています。

ここで批判されているのは、金の輸入によって貨幣(金と銀行券)の流通量が増加すると貨幣の価値が下がり物価が上がる、金の輸出によって貨幣の流通量が減少すると貨幣の価値が上がり物価は下がるという「通貨数量説」です。マルクスは、ここではリカード学派の理論の顛倒(転倒)ぶりの証明を繰り返すことが目的ではなくて、ピール銀行法の論拠にするために、銀行学派がいかにリカードウの諸命題に手を加えたかを見ると言っています。

⑩p984~p987 「19世紀中の諸商業恐慌後…」

次に示すリカードウの理論だと恐慌は起こらないはずだったが、実際には1825年と1836年に恐慌は発生しました。ところがリカードウ学派がやったことは、その貨幣理論を発展させるどころか、理論と合わない現実を立法で理論に従わせることだった、それがピール銀行法だというわけです。

次は、前段でリカードウ学派の理論の顛倒(転倒)ぶりの証明をくり返さないと言っていましたが、実際には「経済学批判」の引用でその証明をくり返します。すなわち、「商業恐慌のもっとも一般的で、もっとも目立った現象は、諸商品価格の比較的長期にわたる一般的(マルクスは[一般的]を[全般的]の意で使います*ykb)騰貴に続く、その突然の一般的低下である」と恐慌を流通手段と商品総量の関係で解明することが問題だと提起します。

次にリカード学派にとっては「諸商品価格の一般的低下は、すべての諸商品と貨幣の相対的価値の騰貴として表現されることができる。また諸価格の一般的騰貴は、逆に、貨幣の相対的価値の低下として表現されることができる」と、「現象が述べられているが、(本質が*ykb)説明されていない」と批判します。

その貨幣価値の低下は流通手段の過剰から、逆に、貨幣価値の上昇は流通手段の過少から生じる、「したがって、諸価格が周期的に騰貴したり低下したりするのは、周期的に多すぎる貨幣または少なすぎる貨幣が流通するからである」というのがリカードの本論です。

実際には、「諸価格の騰貴が貨幣流通の減少と同時に起こり、また諸価格の低下が〔貨幣〕流通の増加と同時に起こった」という逆の現象についていは、「流通する商品総量のなんらかの減少または増加の結果、流通する貨幣の量が、絶対的にではなくても、相対的に増加または減少したと」と言い訳することができる、と言っています。確かに諸商品の総価格と流通する貨幣総量の相対的関係ですから筋は通っています。

ここからは、これらの周期的振動が起こるメカニズムをリカードウが描いていますが、資本主義はうまく行くという思想が根底にあるように思います。通貨学派らしく通貨の過少から出発します。すなわち、純粋の金属流通のもとでは、通貨の過少⇒商品価格の低下⇒輸出の増加⇒(貿易差額としての)金の輸入⇒通貨の過剰⇒商品価格の騰貴⇒輸出の低下⇒金の輸出⇒通貨の過少…、というわけです。

マルクスは、これについて、純粋な金属流通ではなく信用制度のもとでこそ恐慌が起こると、リカードウの前提をそのものを批判します。つまり、輸入された金に比例して流通する貨幣が増加し、輸出される金に比例して流通する貨幣が減少する、というのがリカードウの誤りだ、実際には信用制度のもとではそうなってないのに、そうさせようとする社会実験がピール銀行法だというわけです。

ここまでの訳の分からない話をスッキリさせるためには、まだ信用制度を前提としない第一部の貨幣論を見てください。リカードウの貨幣理論は、信用制度を前提してなくても誤りであり、信用制度を前提とすればまさに「幻想」の域に達します。

「経済学批判」のこの部分の最後では、ピール銀行法の失敗については「信用論においてはじめて叙述することができる」とマルクスは予言します。「経済学批判」は「資本論」第三部信用論(第4~5篇)の草稿は1865年の後半に書かれますが、マルクスの頭の中ではすでに1850年代に信用論があったことになります。

⑩p988 「この学派に対する批判は…」

28章のこと言っていますが、次に議会証言でも論証するよとエンゲルスが言います。

⑩p988~p990 「イングランド銀行の元総裁J・G・ハッバードは…」

ハッバードは保守的ですがなかなかの人物です。26章「貨幣資本の蓄積。それが利子率におよぼす影響」でもマルクスが取り上げていて、ykbdataも肯定的な評価をした人物です。

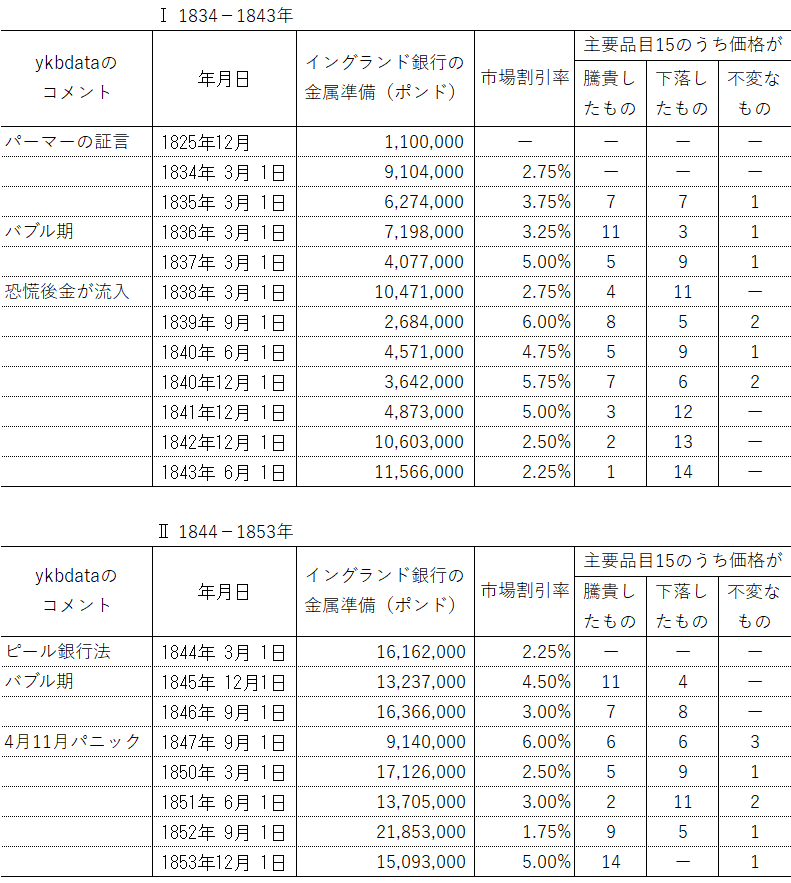

ハッバードが議会に提出した2つの表(1つはピール銀行法の成立前、1つは成立後)は(前章で、流通手段の絶対量が利子率に明確な原因として影響するのは恐慌時だけで、それ以外は流通手段の量にも物価にも利子率は左右されないという結論の論証として触れられた)ここでは、イングランド銀行の金準備額が諸商品の価格に影響することは絶対にない(利子生み有価証券は利子率に非常に大きく影響される)と証言させています。

バブル期の賃金と諸商品価格の高騰には言及はありませんが、表Ⅰでは1836年3月1日の資料が、表Ⅱでは1845年12月1日の資料がそれを表していると思います。第一部13章の表「イギリス綿工業の恐慌と労働者の運命」(マルクスの記述をykbdataが作成)を見ながら下のハッバードの表を見ると良く分かります。

⑩990 「ハッバードは…」

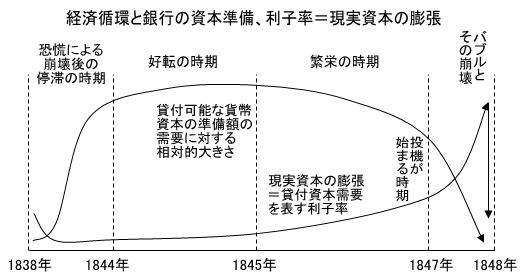

金準備額は利子率には影響したが物価には影響なかったと注釈をつけていると言います。この表を見ると、これまでイメージしてきた下表は、こんなにスムーズではなく、もっとゴツゴツしていたというのが実際のようです。

金準備が恐慌の後にすぐ回復するのは、恐慌時に銀行が有価証券を買いたたき、恐慌が過ぎ去ったあとに売って金を回収すると言うことでしょうか。

⑩p990~p991 「諸商品の需要と供給が…」

諸商品の価格と利子率は無関係という結論から、ここでは、貨幣資本(マニイド・キャピタル=利子生み資本)ではなく現実資本への需要が利子率が上下させるという、「資本」と「通貨」を混同するオウヴァストンらの混乱も批判されます。金準備額が諸商品の価格にまったく影響しないことから、さらに、リカードウの〝通貨″〔主義〕理論の「通貨の過少⇒商品価格の低下⇒輸出の増加⇒(貿易差額としての)金の輸入⇒通貨の過剰⇒商品価格の騰貴⇒輸出の低下⇒金の輸出⇒通貨の過少」 というもの誤りだと切り捨てます。

というもの誤りだと切り捨てます。

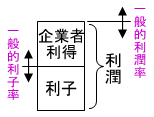

エンゲルスは最後に、費用価格には利子は入り込まず利子率の変化が商品価格を左右することはないと、利潤(率)と利子(率)の関係を思い出させます。

⑩p992~p993 「同じ報告書の中で…」~「このように…」

ハッバードは同じ議会証言に関連して、イギリス、インド、中国、フランス、イタリアの各国間の銀や金の流出や流入がそれらの国の物価に影響することはなかったと、マルクスは追い打ちをかけます。

⑩p993~p995 「もう一つの実例…」

ワイリーの証言を綿糸製品価格と銀行利子率だけに注目して要約するとこうなります。

| 年月日 | 綿糸製品価格(1重量ポンド) | 銀行利子率 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1844年 3月3日 | 11.5~12ペンス | 3% | |

| 1847年10月 | 9.5ペンス | 8% | 25日ピール銀行法停止措置 |

| 11月 | 9% | 4月に続く2度目のパニック | |

| 12月 | 7.75ペンス | ||

| 1848年 3月7日 | 4% |

この数字から、資本が「不足」しているから貨幣は「高価」であるというオウヴァストン(通貨主義)の打算的な(貨幣が不足しているときに利子率をあげて大儲けする)賢さを示すとマルクスは告発します。しかし、ここにも不十分さがあります。1847年4月の1回目のパニック直前のバブル期の賃金と物価高騰(ハッバードの表にはあった)の現象が記述されていません。

最後の部分は恐慌後、貨幣流通が停滞してた1849年の綿花の高騰は、オウヴァストンによれば貨幣が多すぎたからだと言うことになる、とオウヴァストンの打算的な「賢さ」は通用しないよと皮肉っています。

なお、11月の利子率について、エンゲルスは「イギリス商業史」で「10%に上昇」と言っています。

⑩p995~p996 「(第2002号)…」

はじめは前段の最後の続きでオウヴァストンへの皮肉ですが、大事なのはワイリーの〝通貨″〔主義〕説に関する「総括的判断」です。すなわち、ピール銀行法によって(恐慌時には)「貨幣には人為的な高い価値を与え、すべての商品〔と生産物〕には人為的かつ破滅的な低い価値を与えるもの」。

ワイリーは、ピール銀行法は恐慌時に輸出業者や銀行業者だけでなく、輸出品の製造業者にも被害を与え、ピール銀行法の停止は「神の救い」だったことも証言しています。最後の部分では、アメリカに対するイギリスの債権は、アメリカ国内での投げ売りとイギリス国内の破産で犠牲にされた、言い方を換えればイングランド銀行の大儲けのために輸出商社と中小銀行業者が犠牲にされたということでしょう。

⑩p996 「{長い間の苦しい余波をともない…」(ここからエンゲルスによる)

ここではピール銀行法の生い立ちがエンゲルスによって語られています。1842年の本格的な後続恐慌とは何か研究の余地がありますが、過剰生産恐慌を認めたくない産業家と商人たちが〝通貨″学派のドグマを全国的規模で実行することを許したと、ピール銀行法が、3年後の1847年恐慌で自らピール銀行法の犠牲になる人たちの支持によって議会を通過したと皮肉っていいます。

⑩p996~p997 「1844年の銀行法は…」

成立したピール銀行法の内容は、25章で紹介しましたが、そこにはなかった内容をエンゲルスが紹介しています。

その一つは、発券部の役割です。発券部は銀行券と金の交換を行い、それ以外は銀行部の仕事となります。もう一つは、イングランドとウェイルズ(ウェールズ)の個人銀行の銀行券発行は割当制で認めるが、もし個人銀行が銀行券発行をやめる時は回収された銀行券の2/3だけ金準備なしのイングランド銀行券を発行することができるので、当初1400万ポンドだった金準備にもとづかない銀行券は1892年には1650万ポンドに達した、と言うことです。

⑩p997 「したがって…」

金準備と銀行券発行額の関係を言っていて、これがオウヴァストンの理想で、これにより恐慌は永久にあり得ないことにされたと、エンゲルスは皮肉っています。

⑩p998~p999 「しかし、現実には…」

ここは読んでもらえばいいですが、エンゲルスは恐慌の予感から銀行券のしまい込みが始まる集団心理のようなものだ、ちょっとしたきっかけ(後段の古い銀行券の発見)があればそれはなくなる、と言っているように聞こえます。

⑩p999 「さらに言及しておかなければ…」(ここまでエンゲルスによる)

ここでいう「今世紀の最初に20年間 すなわち、イングランド銀行の正貨支払い停止および銀行券の価値減少の時期」とはナポレオン戦争の影響による「銀行制限法」(1797年~1821年)のことです。この「銀行制限法」が解除されたのちに、イギリス経済の繁栄が始まりました。

すなわち、イングランド銀行の正貨支払い停止および銀行券の価値減少の時期」とはナポレオン戦争の影響による「銀行制限法」(1797年~1821年)のことです。この「銀行制限法」が解除されたのちに、イギリス経済の繁栄が始まりました。

ここまでエンゲルスの描いたストーリーを読んできましたが、エンゲルスの言い方だとピール銀行法がなければ1947年と1857年の恐慌は起きなかったというように聞こえます。たしか1957年恐慌はアメリカ発だったと思いますが…。アメリカの当時の銀行法を調べてみましょう。

アメリカの1857年恐慌当時の銀行制度

1850年代のアメリカ資本主義を多角的に見ている論文(「アメリカ資本主義と1857年恐慌」(上)、(中)、(下))がありました。

これを拾い読みしてみると、恐慌の引き金を引いたのはある信託銀行の鉄道投機(イギリスでは1840年代が鉄道投機の時代でしたが、アメリカでは1850年代)の失敗でしたが、背景にはカリフォルニア金鉱の発見、西部開拓、鉄道熱、メキシコとの戦争、投機などとともに、それを支える「自由銀行制度」がありました。

この制度は5万ドルを州当局に預託すればだれでも銀行業を行えるというもので、この銀行法のもとでは兌換請求に応じられなくなったら州当局がその銀行を閉鎖し、その資産を売却して債務を清算したと言うことで、どうも金準備の制限がないようです。

アメリカ合衆国では1913年まで中央銀行制度がなく、州ごとに違う銀行券が発行され、1853年10月に設立されたニューヨークの手形交換所が大きな役を果たしていました。つまりピール銀行法のようなものはなかったようです。

〝通貨″主義にもとづくピール銀行法のような制度がなくても恐慌は起こるというのが結論です。ピール銀行法は恐慌を起こしたのではなく、恐慌をひどくしたのです。

⑩p1000~p1001 「さて、この銀行法の影響にかんする…」、「賢明なミルは…」

また証言の引用が始まります。まずはJ・St(スチュアト)・ミルですが、ミルが1847年の一回目のパニックのあとの同年6月の議会証言で、ピール銀行法は過剰投機を抑制したとイングランド銀行の理事たちへの賛辞を表明しましたが、その4か月後の2回目のパニックが起こります。

次にミルは労賃が金ではなく手額紙幣(1ポンド銀行券)で支払われるから(金だと手もとに置きたがるが紙だからそうならないので?*ykb)諸商品への需要が高まり物価高騰を招くと言う珍論を披露しますが、マルクスがまた皮肉っぽく反論します。

⑩p1001 「{1ポンド銀行券にたいする…」

ミルに対するエンゲルスの評価です。ミルはリカードウ学派の通貨主義(「通貨数量説」)と銀行学派の「通貨調整説」の「どんな矛盾にもたじろがい」完全な折衷主義に立っていると批判し、1ポンド銀行券発行は貨幣の減価と諸商品価格の高騰を招くと余計な心配していると皮肉っています。(オウヴァストンもトゥックも同じ銀行学派で「資本」と「流通手段」としての貨幣の違い対する認識が違うだけです。)

⑩p1001~p1002 「イングランド銀行を二部門に分割したこと…」~「1847年中は…」

ここからピール銀行法は悪影響についての証言が続きます。

ますトゥックは、兌換性を偏重するピール銀行法によって銀行券発行残高を金準備額と連動させたことで、利子率の変動が激しくなったと言っています。たしかに、p989のハッバードの2つの表を見ると、ピール銀行法前の10年は2.25%~6%、ピール銀行法後の10年は1.75%~6%となっていますし、1847年恐慌の際には瞬間的には17%との利子(ワイリーの証言、p996)もありました。

トゥックはさらに、信用喪失というなら兌換停止より銀行券支払停止の方がはるかに重大だ、ピール銀行法の停止は逆にイングランド銀行の金準備を増やしたと言い添えます。

なお、1825年(恐慌?)の地方銀行の1ポンド銀行券の完全な信用喪失とは何のことか、今のところ不明です。

⑩p1002~p1003 「1857年の銀行法委員会で、ニューマーチは…」

ニューマーチは以前にも紹介した統計経済学者でトゥックの『物価史』の編纂に協力した人物ですが、統計学者のくせにここでかなり大まかなことを言います。つまり、ピール銀行法でイングランド銀行が二部門に分割されて銀行部の準備金も従来の半分になったと、どこにもデータのないこと言いだします。これは残された検証課題ですが、要するに言いたいことは銀行部は少ない準備金で貨幣需要にこたえるために利子率を頻繁に上げ下げすることになったと、結果的にイングランド銀行の高利子を弁護する供述をしています。

⑩p1003~p1005 「1811年以来のインランド銀行の…」

理事でしばらく総裁であったパーマーの証言をエンゲルスは「特別に興味深い」と立て続けに引用します。なぜ「特別に」なのか、たぶんマルクスが抜き書きの中にみずからの論評を記入しているからでしょう。しかし、ykbdataとしては特別なものは感じません。

曰く、1825年恐慌時にはイングランド銀行の金準備は110万ポンドまで減少したが、パニックの12月には週に5000万から600万ポンドの銀行券を発行してパニックを緩和した。当時ピール銀行法があったらイングランド銀行は完全に破産していた、と。

1825年恐慌と同じような次の時期は1837年恐慌、1839年の余波恐慌のときで、1837年の貨幣逼迫時には2、3の大商会が破産したがピール銀行法があったら、もう一つ二つの大商会が犠牲になっただろう(ピール銀行法が成立した後の1847年恐慌はそんなものではなかった)、しかしそんな時(1837年恐慌時)にイングランド銀行の理事会では、若干の人々(通貨主義たちでしょう)は金利をあげて諸商品価格を下げれば(ハッバードの証言でそんなことはないと否定されているが)外国支払いが容易になるとなるだろうろ主張した、と。

証言(第906号)は無意味でパスし、次は通貨主義者の転倒した観念を直接指摘しています。すなわち、金準備がいちじるしく減ると物価と信用への圧迫を引き起こすというものですが、これは事実にもこれまでの証言にも反します。ハッバードによれば金準備の増減(利子率の上下)は物価には何の影響もなかった(エンゲルスによって利子は費用価格にはいり込まないと解明された)し、トゥックが信用不安は金準備不足ではなく銀行券の支払い拒否だと、明らかにしています。この第968号の後半部分の外国為替相場の話は意味不明です。

その意味不明の証言に関連して、外国為替相場に影響をおよぼす銀準備が金準備の5分の1(正確には金属準備額全体の5分の1で、銀準備の制限は金準備に対して4分の1)という制限規定の目的は何かという尋問に対し、パーマーの供述は「お答えできません」でした。

⑩p1005~p1006 「その目的は…」

この部分はマルクスの論評で、ピール銀行法は何かにつけて利子率を引き上げる規定になっていたこと、さらに大陸とアジアの為替相場を調整する銀準備まで制限し、「金をきらう」スコットランド銀行およびアイルランド銀行にまで金準備を押し付けたことで金属準備(金+銀)が分散し(イングランド銀行の金準備が少なくなり)利子率が激しく変動するようになったと非難します。

銀は大陸とアジアとの取引のために必要でした。金は、イギリス国内の取引の金属準備としての他に(1848年にカルフォルニアで新金鉱が発見されて金が主な金属貨幣となった)アメリカとの取引に必要でした。

さて、ここでp992のインドと取引のある大商社のN・アリグザーンダーの証言による、1850年代のインドと中国への銀の大流出についてのイメージ図をつくって見ましょう。当時はイギリスとアメリカ以外の世界貨幣は銀だったのです。しかし、世界経済の発展の中で、より少量で大きな価値を表す金が徐々に世界貨幣としての版図を広げていったのです。

⑩p1007 「彼の見解によれば…」

パーマーの同じような証言が続きます。彼によれば、「イングランド銀行は、為替相場の逆調が(輸入超過で貿易差額を決済するために)金を外国に流出させない限り(これは中途半端な表現で、これでは1846年の凶作での穀物輸入の激増で金が流出して1847年恐慌を招いたことは仕方がないと言うことになります*ykb)、切迫期にも、利子率5%という従来の水準よりも高く引き上げる必要はなかった」、ピール銀行法により、どんなに信用のある「一流手形」にも高い利子率を押し付けた、と証言します。つまり切迫時の「この高い利子率こそが、(その立法趣旨がどうであろうと*ykb)この法律の目的であった」と、マルクスも痛烈に批判します。

⑩p1007 「(第1029号)…」

パーマーのこの証言にはマルクスも「うん」と相づちを打ったでしょう。つまり、貴金属(金あるいは銀)への外国からの需要による利子率の変化と、切迫期の利子率の引き上げは区別する必要があると、正しく述べています。

ピール銀行法以前は「為替相場がイギリスに順で(これは逆の間違いだと思います。今は金の流出時について論議しているわけですから、前にも述べたように輸入超過で貿易差額を決済するために金が外国に流出した時だと思います。ただし、貿易差額が「順」でも国内では輸出商会が輸出品製造業者に代金を支払うので貿易収支と国内債務は逆です*ykb)、国内には…明確なパニックが支配していた場合でも…もっぱら銀行券の発行によって、この逼迫状態は緩和することができたのです。」

⑩p1008 「こんどは…」

段落はここで区切るべきです。こんどは個人銀行家トウェルズの証言です。

マルクスは「彼は…恐慌の切迫するのを見てとった唯一の人物」と評価していますが、そんなことはないと思います。前にも述べましたが、ほぼ10年周期の何度目かの1857年恐慌が迫った時期に、「恐慌慣れ」した貨幣資本家はその兆候は感じ取っていたと思いますが、口にはしません。なぜなら口にすればその瞬間から「信用不安」が勃発して、ギリギリまでの大儲けができなくなるからです。トウェルズは貨幣資本家たちが秘密にしていることを「唯一」証言してしまったのだと思います。貨幣資本家は恐慌の予兆を感じ取っているからこそ、勃発した瞬間に貨幣を「しまい込む」ことができた、ykbdataはそう思います。

かれの供述の前半は、大資本家が恐慌前の高い利子率で大儲けしたこと、それに比べて中小資本家がいかに痛めつけられたかを告発しています。

⑩p1009~p1010 「(第4494号)…」

マルクスが前段で「まだほかのだれも気付いていないときに、彼は、恐慌の潜在的定在を見ていた」という証言です。

「ミンシング通り」は第31章「貨幣資本と現実資本Ⅱ」で「好ましくない投資」として触れられている、植民地産品取引の中心地で、今も「ミンシング小路」としてロンドンの地図に残っています。

トウェルズは、恐慌直前のミンシング通りでは、商品価格はおおむね維持されているが、どの商品を売れない、そのために仲買人(ミンシング通りの取引業者)がフランス人に例えば3000ポンドの商品を担保にした1000ポンドの手形を振り出させ、それが不渡りとなりそうになり、フランス人は「別の一人を巻き添えにする」(例えばフランス人の商売仲間に融通手形を振り出してもらい、結局二人とも破産する)などと証言し、さらに国内の消費が(供給に比べ相対的に)減少するとそれは必然的に旺盛な輸出を呼び起こす、国内消費にもとづかないような「旺盛な」輸入は倉庫をいっぱいにするだけだと、背景に過剰生産(過剰輸出、過剰輸入)があることを証言します。

⑩p1010 「(第4515号)…」

トウェルズのこの証言はオウヴァストンと違うとマルクス(?)は言いますが、この証言は勘違いでしょう。

⑩p1010~p1011 「それでは…」

ここでトウェルズは1957年恐慌の前の外国取引は、商社の手持ち資本をはるかに超える大きな額で、時には大儲けするが、時には大損して破滅する博打のような取引だったと証言します。

⑩p1011~ 「(第4791号)…」

これは銀行学派の現実の現象を語った「通貨調整説」の表明です。すなわち商品流通に必要な額を超える銀行券の過剰な発行は、利子率を低くし、預金が増えると言う形で銀行に還流する、銀行券が不足がちなら高い利子率で銀行に利益をもたらす、つまりピール銀行法は銀行が儲けるのが目的だと言っているのと同じです。

⑩p1012 「すでに見たように…」

中世の「拝金主義」が別の形で(ピール銀行法で復活し)貫徹されているとマルクスが言っています。

⑩p1012 「建設請負業者の…」

E・キャップスへの尋問との証言は的を得ています。ピール銀行法は「産業の利潤を周期的に高利貸しの財布に入れるためのたいへん巧妙な仕組み」です。だからいつも恐慌をひどくしているのが明白なこの法律を、大銀行(大貨幣資本家)の意を受けた議会が廃止しないのです。

⑩p1013 「すでに述べたように…」

こんどは1845年にピール銀行法に近い制度が押し付けられたスコットランドの諸銀行にかんする二、三の証言をあげようと、次の例をあげます。

⑩p1013 「スコットランドの一銀行の…」

重役ケネディーは、スコットランド銀行への金準備の押し付けは「金をきらう」スコットランドには全く無益だったと証言します。

⑩p1013~p1014 「さらに…」

ユニオン・バンク・オブ・スコットランドの重役アンダースンは、スコットランドが金を大量に必要としたのは外国為替相場せいで、それはイングランド銀行に預けていた有価証券

と同額の金を払い戻させたと言っていると思います。

⑩p1014~p1015 「最後になお『エコノミスト』の…」

(通貨主義に反対する)ウィルスンの一論説を紹介します。

最初のスコットランド銀行のイングランド銀行への預金がその限度内でイングランド銀行の金準備を自由にするとは、兌換性のもとでは当たり前の話です。これには何の意味もありませんが、最後の話が面白いです。すなわち、スコットランド銀行券の不足が予想されると、イングランド銀行から銀行券増刷の根拠として「金の箱」が送られているが、結局たいてい開かれずにロンドンに送り返される、と。

⑩p1015~p1016 「{そして…」~章末

最後にエンゲルスは、ウィルスンやアンダースンの証言と脈絡もなく、オウヴァストンの「ディオニュソス賛歌」とその皮肉りで締めます。

この章は、大銀行家・大貨幣資本家のピール銀行法の弁護論と、現実の姿を含めたそのひどさの告発した証言の羅列ですが、それでも1850年代の世界貿易の俯瞰図(なぜ銀準備が義務付けられていたいのか)などいろいろな新しい発見もあり、次章の「貴金属と為替相場」へのヒントが多く含まれていますので、面倒くさがらずに読み解くことが大事です。

2024年1月11日 ykbdata

|新版「資本論」の研究のトップページ |第三部の目次 |前のページ |次のページ |メール|