◆◆◆新版「資本論」の研究◆◆◆

|新版「資本論」の研究のトップページ |第三部の目次 |前のページ |次のページ |メール|#058:第三部第四篇 商品資本および貨幣資本の商人資本への転化(その2)

第18章 商人資本の回転。価格 ⑨p516~p535

この章では、「読者」(p533、これまでのマルクスの論理展開を正しく理解してきた人々)にとっても、驚きの「ひっくり返し」が行われます。小商人の「薄利多売」の観念が、なんと経済法則から解明されます!ykbdataにとっては、過去の通読ではここを読み飛ばしたのか、とにかく驚きです。

マルクスの話の順序が逆ですが、不破氏はマルクスが恐慌の運動論を書けなかったと言っていたような気がしますが、不破氏自身の解説(「資本論」全三部を読む 新版、⑥p136)にもあるように、この章でドラマティックに展開されています。

結論から生じる現象を冒頭に述べてしまいましたが、マルクスの話に沿って見ていきましょう。

⑨516 「産業資本の回転は…」

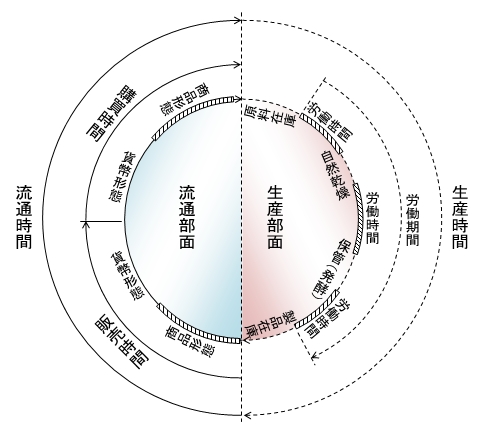

章の冒頭部分は第二部の循環論の確認です。何度も登場した下の模式図を見ながら読んでください。

⑨p516~p517 「たとえば…」

ここからは商人資本の回転の定義で、上の模式図では左半分のことです。商人資本は生産部面のと流通部面の境界で自立し、例えば100ポンドの貨幣で産業資本から商品Wを買い、110ポンドで売ります。(売る相手が別の商人資本であるか産業資本であるかは度外視、p518)これが商人資本の1回転だと言います。さらに、商人資本の純粋な回転を分析するために、流通費(商業労働者の労賃を含む)は度外視すると断ります。(上図は模式図ですから、生産時間と流通時間が左右半分ずつで表されていますが、それらが等しいとは限りません。)

⑨p517 「したがってこの場合…」

商人資本の回転は、同じ貨幣片が流通部面にとどまって何度も商品交換を媒介する「貨幣の通流」(G-W-G)に似ているが、商人資本の回転はそうではない、つねにG-W-G´、すなわち回転ごとにGからG+⊿Gに増殖することが資本としての回転の特徴だとい言います。

⑨p518 「しかし、商品取引資本の…」

さて、ここからが「恐慌の運動論」です。まずマルクスは、商人資本は生産資本の回転を媒介するが、それは流通時間を短縮する限りのことで、商人資本の回転は、第一に、流通時間を短縮するが生産時間には影響をおよぼさないという制限があると述べます。(しかし、まったくないとは言い切れないでしょう。マルクスも次頁で再生産過程の巨大な弾力性を持ち出しています)商人資本の回転は、第二に、究極的には個人的消費全体の速度と範囲によって制限されていると、重要なことを指摘します。市場にどんどん商品を送り込んでも、トコロテンのようには市場から出て行って消費はされないよ、ということでしょう。

⑨p518 「さて、しかし…」

ここは「恐慌の運動論」の概括です。

(流通部面内の転売は度外視して)「近代的信用制度のもとでは…商人資本は買ったものを売り切らないうちに次の購入をくり返すことができる」し、「再生産過程の巨大な弾力性のもとでは、商人は、生産そのものにはどんな制限も見いださないか、またはせいぜい非常に弾力性のある制限を見いだすだけ」で、さらに「架空の需要がつくり出される」。「商人資本は、その自立化によって…再生産過程の諸制限にはかかわりなく運動」し、「その諸制限を越えてまでも推進する」。「(再生産過程との*ykb)内的依存性(前段の2つの制限、特に個人的消費の制限*ykb)と外的自立性(この段落のこれまでのこと*ykb)とは、商人資本をかり立てて、内的な関連が強力的に、恐慌によって回復される点にまで到達される」

⑨p519~p521 「恐慌がまず出現し…」

次に、好況⇒(滞留が始まる中での)熱狂⇒恐慌という進行を、もっと詳しくリアルに追跡します。ここは一気に読んでください。大事な点だけ指摘します。

(滞留が始まる中での)熱狂的な生産と消費がなぜ起こるか、マルクスは在庫が一般的に増える中でも、「まさにそのような場合にこそ」(p520)資本家の支出だけでなく、労働者の就業の広がりと労賃の一般的上昇で個人的消費が増加すると、第一部の蓄積論を思い出させます。

次に商人が媒介する資本家同士の不変資本の売買(交換)も「見込み需要に刺激されて…非常に景気よく進展する」は第二部の「二大生産部門」による「拡大再生産」を思い出させます。日本でのバブル経済もそうでした。

次にいよいよ恐慌の勃発です。

⑨p520~p521

「遠隔地に売る(または国内で在庫の山をかかえてしまっている)商人たちの〔支出の〕還流(資本の回収*ykb)が緩慢になって、まばらになり、その結果、銀行に支払いを迫られたり…振り出した手形が諸商品の転売が行われないうちに満期になるということになれば、直ちに恐慌が到来する」

⑨p521~p523 「本章で行われているように…」

こと後やっとマルクスは「本章」の本題の「商人資本の利潤および回転が諸価格にどのような影響するかを見る」ことを、諸費用Kおよびその比例配分の利潤⊿Kを度外視するとしてに話をすすめます。

砂糖1重量ポンドの話は「商人が多数の商品を個々の商品あたりでは少しの利潤で売ろうとする、それとも少数の商品を個々の商品あたりでは多くの利潤で売ろうとするのかは商人の意向しだいであるという、ありきたりの観念ほどばかげたものはないであろう」と言いたいのですが、これは筋違いです。p534の回転時間が短い「薄利多売」の話とは根本的に違います。筋違いですが、何を言いたいのか読み解くと…下図のように、やっぱりあまり意味がありませんでした。ykbdataに言わせれば、これだけの生産価格の違いは、産業資本での不変資本(原材料費)の高騰・下落が原因となっているのに違いなく、年平均利潤率を変化させないではいられないはずです。マルクスのこのおしゃべりこそばかげています。

⑨p524~p525 「前記の一般に流布されている…」

しかし同じ生産価格で仕入ても「薄利多売」にするか「厚利少売」にするかは商人の意向しだいだ、ということはあり得ます。「この『偏見』を支えているのは」は無視しましょう。次の現象があるよということです。

①ある商人が競争相手を撃退するために安売りすることがある(競争の諸現象)。

②販売価格の変動は生産価格の変動ではなく商人の「人間性」だという思い込み。

③生産価格が下落し販売価格も下がれば需要が増し、かえって市場価格を引き上げる。

④商人がより大きな資本をより早く回転させ販売価格を引き下げることもある。

④だけは、本章の本題の「商人資本の回転。価格」に関連しています。

⑨p525~p526 「すでに第一部で…」

商品価格の価値論でのおさらいです。つまり労働の生産性が高まれば、個々の商品に分配される労働の分量は小さくなあり商品価格は下がるということです。

次は資本主義的生産様式が未発達の「以前の時代」は一般的利潤率が存在せず、商人は価値より高い販売価格で大儲けしたと言っていますが、ykbdataから言わせると、「以前」は競争が不十分のもとで「価値」より「使用価値」が前面で、商人の言い値で(もちろん買い手の需要が消失しない範囲で)売りつけられたと思います。貨幣は媒介しないが、日本の過去の「和人」と「アイヌ」の物々交換がいい例です。

⑨p526~p527 「商業部門が異なれば…」

商業部門が異なれば、商人資本の回転(時間)は異なり、同じ商業部門内でも異なるが、経験によって(競争の結果)、ある一つの平均的な回転数が生じます。このことは、個別産業部門内での、資本の有機的構成の平均化が資本の回転の平均化を呼び起こし、それが個別産業部門内での平均利潤を形成するという過程と似たようなことが、個別の商業部門でも起こるということを想起させているようです。

産業資本の回転(流通時間の長さ)は剰余価値の生産の制限的要素として、規定的に(究極的な要因として)一般的利潤率を形成します。ところが、商人資本にとっては社会的利潤総量はすでに決まった大きさであり、社会的総資本における自分の占める持ち分に応じて利潤総量からの配当を引き出す限りでのみ、一般的利潤率の形成に入り込みます。

⑨p527~p528 「第二部第二篇で…」

ここでは、第二部第二篇で論じられた、個別の産業資本の回転数と生産される利潤は比例するが、一般的利潤率成立のもとでの総利潤の分配はその個別資本が社会的総資本に占める割合に応じて「配当」を受け取ると、一般的利潤率による生産価格の成立と矛盾することを「確認」します。この問題はまだ未解決ですので保留します。

⑨p528~p529 「もちろん…」(p528の6行目)

確かなことは、「総商業資本の回転総数は、総資本に対する商業資本の割合に、または、流通に必要な商人資本の(総資本に対する*ykb)相対的大きさに、規定的に影響する」ことですが、ここで商品価値総量を考えれば、「総資本」には産業資本がその回転数で重加算されると思います。これは上段の保留の意味で、数回転する産業資本はその資本額の回転数倍大きな資本として作用すると思います。

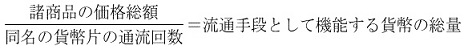

ここではマルクスは言明していませんが、これは第一部「貨幣の通流」の上位概念となっていると思います。すなわち、貨幣論での

はここでは

はここでは

となっていることを想起させます。

となっていることを想起させます。

⑨p529の3行目~

そして、「商人資本の平均回転(時間*ykb)を短縮する諸事情、例えば輸送手段の発達は、”それだけ”商人資本の絶対的な大きさを減少させ、したがって一般的利潤率を増大させる」と大事なことを述べます。

⑨p529~p530 「発達した資本主義的生産様式は…」(p529の5行目)

この部分は、例えばつい最近まであった農家の「行商」などをイメージさせ、資本主義的生産様式以前(封建制、奴隷制)の商人資本と、資本主義的生産様式の発展による商人資本とを比較しています。

(一)以前の自給自足が主流の経済では商品自体の総量が少ないから商人資本は絶対的に小さいが、回転が緩慢だから相対的には大きい。

(ニ)それに対して資本主義的生産様式では大量の商品が流通するために商人資本の大きさは絶対的には大きくなる。(マルクスは言っていないが流通時間が短縮され商業資本の回転が速くなり相対的には小さくなる)

(三)は資本主義的生産様式の進展(景気過熱)で小売業での投機が容易になり、商人資本が増加する。

⑨p530~p531 「しかし、総資本に比べての…」

次が驚きの分析です。ykbdataの説によれば、個々の産業資本の回転は、生産価格の形成を通じての一般的利潤率の支配のもとでも、平均利潤率に均等化されず、その産業資本の利潤率を左右します。ところが、剰余価値を生まない商人資本では、「総資本に比べての(総*ykb)商人資本の相対的大きさが与えられたもの(一定の大きさで変わらない*ykb)と前提すれば、異なる商業部門における回転の相違(個別の商人資本ではなく、諸商業部門間の相違、つまりすでにある商業部門内で資本の回転数が平均化されているのか?*ykb)は、商人資本に帰属する総利潤の大きさにも、一般利潤率に影響しない。商人資本の利潤は、彼が回転させる商人資本の総量によってではなく、彼がこの回転の媒介のために前貸しする貨幣資本の大きさによって規定される」と言い切ります。(産業資本の回転も、1回転での利潤率は平均利潤率でしたね…。)

⑨p531 「一般的年利潤率が15%で…」(p531の1行目)

マルクスは例として、一般的利潤率が15%のもとで、100ポンドの商人資本が年1回転するとすると、100ポンドの商品に15ポンドを付け加えて115ポンドで売るが、同じ100ポンドの商人資本が年5回転する場合にも、彼が年に扱う500ポンドの商品にも75ポンドではなく、彼の前貸し資本の15%すなわち15ポンドを付け加えて515ポンドで売る、つまり100ポンドの商人資本は年1回転でも年5回転でも、年15ポンドしかつけ加えないというのです!

なぜなら産業資本の回転はそのたびごとに剰余価値を生み出しますが、商人資本の回転は剰余価値を増やさないのです。

ということは、総商品価値がその立通りに最終消費者に売られるという価値法則から見ると、商人資本の競争によって、総回転数が大きくなれば、商品を産業資本から高く買い取る、つまり生産価格が高くなる、一般的利潤率が上がる、という自己矛盾に陥るように思えます。

しかし、よく考えると、ある商業部門の商人資本総額の回転が遅い状態から速くなっても、それが一般的利潤率に影響を与えないと言っているのでなく、一般的利潤率が形成されたもとでも、資本総額の回転が速い商業部門と、資本総額の回転が遅い商業部門が併存しているという、当たり前のことを言っているのです。これは産業資本でも同じです。なぜなら、一般的利潤率は原因ではなく資本の競争と「資本家の共産主義」による利潤率の変動の一定期間の平均値として、すなわち結果として与えれるので、マルクスの言い方は因果が逆だと思います。

⑨p531 「したがって…」

結論としてマルクスは、「したがって、異なる商業諸部門における商人資本の回転数は、諸商品の商業価格に直接影響する」と述べ(「商業価格」という概念が説明抜きにいきなり登場!)、ここで初めて章の見出しの「商人資本の回転。価格」という意味が分かります。

すなわち、異なる営業(商業)部門間では商業的な追加価格は商人諸資本の回転数に反比例する」、「ある商人資本が年に5回転するとすれば・・・(別の商業部門の*ykb)1年間に1回しか回転できない他の一商人資本が同価値(同価格*ykb)の商品資本につけ加える額の5分の1にすぎない」と、異なる商業部門の商人資本の回転の差が商品価格を左右すると述べます。

⑨p531~p532 「異なる商業部門における…」

これは産業資本の生み出した剰余価値総額を、剰余価値を生まない個々の商人資本が、その資本の大きさに応じて配分を受ける(一般的利潤率)ということに帰着すると述べた後、例えば一般的利潤率15%のもとでは、年に1回転しかしない商人資本には15%の商業利潤が、年に5回転する商人資本には1回転当たり15/5=3%の商業利潤が分配される、したがって回転時間の遅い商業諸部門ではそれだけ販売価格が高くなると繰り返します。逆に言うと回転がより速い商業部門の販売価格は低くなり、異なる商業部門間の販売価格が商品価値から乖離するが、その反対方向の乖離で相殺されて社会的総利潤は社会的総剰余価値と一致することになるということです。突然出てきた「商業価格」はこのことを示す概念でしょう。

⑨p532~p533 「これに反して…」

これに反して産業資本の場合には、回転時間は諸商品の価値(価格)の大きさには決して影響しないが、同じ時間内に生産される価値および剰余価値の総量には影響する。・・・そうでないように見えるのは「さまざまな商品の生産価格が前に展開された諸法則に従ってそれらの商品の価値から乖離するからに過すぎない」とマルクスは述べます。

このパラグラフで、またもやエンゲルスはマルクスに騙されています。エンゲルスは「回転時間は、生産される諸商品の価値の大きさには決して影響しない」ことが「生産価格に着目する場合には、確かに覆い隠されて」いるとしていますが、これは逆です。生産価格の法則で覆い隠されているのは「回転時間は・・・与えれた時間内に生産される価値および剰余価値の総量に影響する」ことです。「そうでないように見える」のは、(「前に展開された諸法則に従って」)ある産業部門の回転の速さがその産業部門の平均利潤に影響を与えるが、これはやがて産業部門間の競争と「資本家の共産主義」で一般的利潤率の形成により、回転のより速い(利潤率のより高い)産業部門の商品の生産価格は商品価値より低い方に乖離し、回転のより遅い(利潤率がより低い)産業部門の商品の生産価格は商品価値よりより高い方に乖離するということです。これまでもそうでしたが、エンゲルスは平均利潤率および一般的利潤率に対する回転の影響を正しく理解していません。それはykbdataの仮説が示した資本家の帳簿上の観念によるものとykbdataは考えます。

⑨p532~p534 「したがって産業資本の場合は…」

ここは資本家の観念、すなわち競争する資本家の意思で商品価格と利潤が決まるという、価値法則が転倒した観念を批判します。ここでもマルクスはブルジョア経済学にたいする理論的勝利を宣言しているように感じます。

⑨p534 「したがって、商人資本の立場からは…」

この章の結論です。「したがって、商人資本の立場からは、回転そのものが価格を規定するものとして現れ」、「”薄利多売”は、ことに”小商人”(額の小さい商人資本*ykb)にとっては、彼が主義として守る原則として現れる」

⑨p535 「なお、自明のことであるが…」

この法則は平均化された商業部門間の商品価格を規定するが、部門内のある商人資本が他の商人資本の回転速度をより早くすれば、その回転速度が部門内で平均化されるまで、その商人資本が産業資本のそれと同じように超過利潤を得られ、回転を速めるために有利な販売所の確保のための競争によって、超過利潤の一部が地代に転化すると、地代論の一部の予告をします。

2023年3月8日 ykbdata(2025/1/22改定)

|新版「資本論」の研究のトップページ |第三部の目次 |前のページ |次のページ |メール|