◆◆◆「資本論」の研究◆◆◆

|「新版『資本論』の研究」のトップ |第二部の目次 |前のページ |次のページ |メール|#036:16章 可変資本の回転 ⑥p468~p506

ーー第18回「新版『資本論』オンラインゼミ」はここからこの章は「可変資本の回転」となってますが、主題は第1節の「剰余価値の年率」です。これが理解できれば十分で、あとは、第3篇「再生産論」の序章のようなもです。【2024/1/22追加】)第2節は市場との関係で、労賃の支出で市場から引き上げられる生産物価値を、みずからの価値生産物の投入で補填する関係が第3節の伏線として論じられています。第3節では、長大事業による、この補填関係の撹乱による恐慌の可能性を論じています。

第1節 剰余価値の年率 ⑥p468~p469

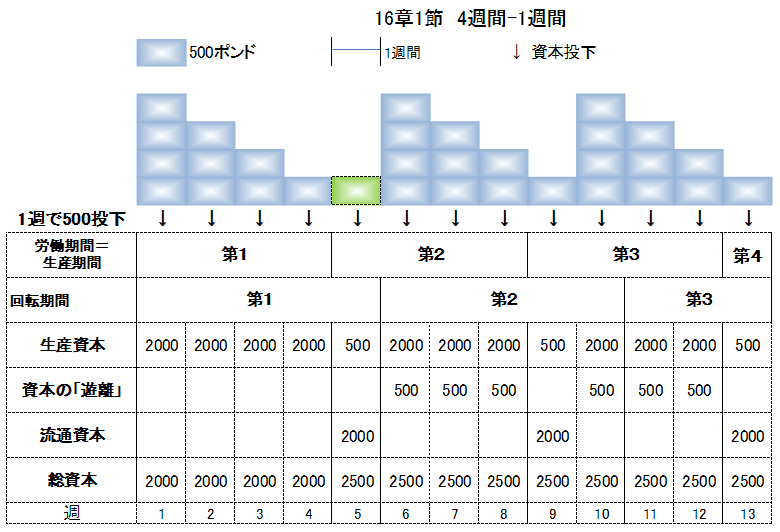

最初の2ページ余は下図の例(【2024/1/11追加】)で15章のおさらいです。

なお、マルクスは第1労働期間を満たす資本Ⅰ2000(資本Ⅱは流通時間を埋める500)の年回転数は年間生産物25000÷2000=12.5回転だとしていますが、これは15章でも同じことを指摘しましたが正確ではなく、資本Ⅰ2000の生み出す年間生産物は500×40週(50週ではなく)=20000ですから年回転数は10回転で、資本Ⅱとも総資本とも同じです。(【2023/10/4追加】)

⑥p470 「われわれがこれから…」

ここからこの章での検討の前提条件を明確にしています。すなわち、15章では剰余価値の度外視に加えて、固定資本も度外視して(流動資本は1回転で「補填」されるが固定資本は1循環の間同じ姿態をとるため)資本の回転を取り扱ったが、16章ではさらに一歩進めて流動資本の可変部分(賃金)だけを取り扱う、つまり流動的不変資本(原料や補助材料)を度外視することを前提条件とします。つまり回転するのは可変資本だけにすると次の計算が成り立ちます。

⑥p470 「2500ポンドが前貸しされていて…」

可変資本の回転数も総資本の回転数も同じだと、当たり前のことを言っています。【2024/1/12追加】

⑥p470~p471 「この平均計算では…」

可変資本の回転数を計算する場合は1労働期間ではなく1回転期間に投下した前貸資本で年生産物価値を割れば絶対に正しい数字がでてくると言っていますが、これは今までの剰余価値および固定資本を度外視してきた話です。【2023/1/11追加】

いよいよこの章ではこの剰余価値に目を向けます。

⑥p471~p472 「毎週投下される…」~

さっそく結論が出てきます。回転数を計算する例としてあげられた、毎週100ポンドの可変資本が100%の剰余価値を生産し、回転期間(15章では回転時間と呼んでいた)を5週間とすると500ポンドの可変資本は500ポンドの剰余価値を生産し、年50週では5000ポンドの剰余価値を生産する。しかし前貸可変資本は500ポンドであるから、前貸資本に対する年の剰余価値の比率(剰余価値の年率と名づける)は5000÷500=1000%であるというわけです。これを資本Aとします。

⑥p472~p473 「さて、もう一つの…」

次に、剰余価値の年率の比較のために回転期間が資本Aの5週ではなく、50週である資本Bを登場させ、年率を計算します。同じように年の剰余価値は5000ポンドですが、前貸期間が50週におよび前貸可変資本額は5000ポンドとなるので、剰余価値の年率は5000÷5000=100%だということになります。

⑥p473~p474 「資本Aの場合にも、資本Bの場合にも…」

資本Aも資本Bも、同じように週100ポンド、年間では5000ポンドの可変資本(労働)を使用し、同じように年間5000ポンドの剰余価値を生産したのに、剰余価値の年率は資本Aでは1000%、資本Bでは100%になる。剰余価値の年率という純粋な形態ではなく、年利潤率というもっと複雑に隠ぺいされた形態ではあるが、流通過程から生じる説明できない諸影響に依存するかのように見えるこの表面上の現象が、リカードウ学派の完全な崩壊を呼び起こした(p474)、オレはこれを解明したとマルクスは自慢しています。私に言わせると、第二部はおもしろくなくても、表面上の経済現象の本質をつかみだすうえで、発生論的な「中間項」として非常に重要だということです。「リカードウ学派の崩壊」については剰余価値学説史の第20章「リカードウ学派の解体」(ME、26巻)で論じられていますが、全集で229ページもある上に、第三部の理解が前提なので、ここではパスします。

⑥p474~p475 「この現象の不思議さは…」~

これ以降は、以上の論点を角度を変えてくり返しくり返し、マルクスらしいしつこさで述べています。重要なのは、これまで資本の回転速度の違いで説明してきた、この表面上の経済現象の本質は、流通過程にあるのではなく、生産過程で機能している(労働を使用している)資本の、前貸可変資本総額に対する割合だということです。すなわち、資本Aは5週間で前貸可変資本500ポンドのうち500ポンドすべてが機能するが、資本Bでは前貸可変資本5000ポンドのうち、同じ5週間に500ポンドしか機能しない。実際に剰余価値を生み出すのは生産過程で機能している(労働を使用している)資本だけですから、資本Bは資本Aの9倍も機能していない可変資本を前貸しているということになります。この見方は、剰余価値の生産の法則に直結した、分かりやすい見方だと思います。

⑥p475~p477 「さて、最初の例に戻ろう…」~

次からも、また別の角度でしつこく述べています。すなわち、前貸可変資本と使用(機能)可変資本との比率を相違させるすべての事情は、回転期間の差異に集約されるということです。それでも同じ剰余価値率のもとでは、前貸可変資本と使用(機能)可変資本の比率がどんなに違っていても、同じ時間内に同じ可変資本が機能すると同じ剰余価値を生産するのが価値法則だと言っています。

⑥p477~p479 「資本Bの最初の5週間…」~

次はそれを具体的に説明しています。すなわち、資本Bも5週間で500ポンドの可変資本が機能し500ポンドの剰余価値を生み、資本Aとまったく同じである。剰余価値率は同じだが、剰余価値の年率は資本Aが1000%なのに資本Bは100%となるということです。これは、剰余価値の生産による差ではなく、回転期間の差異だけによるということです。

「まえには資本Bの剰余価値率/資本Aの剰余価値率=10%/100%であったが」という表現は、本来の剰余価値率ではなくて、直前に前に述べられている5週分の剰余価値の前貸総資本に対して計算された剰余価値率です。これは剰余価値の年率の比率「=100%/1000%」と同じだいうことです。数字をこねていて紛らわしいですね。

これまで、資本Bの剰余価値の年率(年利潤率という現象形態をとる)がどうして資本Aの10分の1なのかという問題意識でしたが、「問題はいまや逆転した」。つまり、資本Bは剰余価値率100%のもとで年率100%を示すので、剰余価値法則から外観上も価値法則から逸脱していない。しかし、いまやなぜ資本Aの剰余価値の年率が1000%にも及ぶのかというのが、われわれの知っている剰余価値の法則からどう説明されるのかだということです。

⑥p479~p480 「ここでは…」

つまり、資本Bは年間5000ポンドの剰余価値が年間に使用された可変資本5000ポンドに対して計算されるので、何も変ではない。ところが今度は、資本Aでは、年間5000ポンドの剰余価値が5週間分の可変資本500ポンドに対して計算されるということが、経済現象の外観上からはちょっと変に見えるということです。

⑥p480~p482 「第1に」、「第2に」。「1年間に回転した…」

次にマルクスは「第1に」、「第2に」と論議をまとめるようなふりをしますが、実はこれも別の角度から機能資本と前貸資本の比率を言っています。まず「第1に」は、実際に支払われる可変資本は毎週ですから、資本Aは実際に毎週使用される可変資本の5倍、資本Bでは50倍の前貸可変資本だと言っています。これは意味ないですね。5週間契約で労賃を一括で払えばこんなことは問題になりません。問題はやっぱり回転時間です。

「第2に」では、年10回転する資本Aは、前貸可変資本は500ポンドですが、使用されるのは5000ポンド。年1回転する資本Bは、前貸も5000ポンドで使用されるのも5000ポンド。使用される資本が同じ大きさならば生産される剰余価値も同じ大きさであるが、前貸資本Bは前貸資本Aの10倍、「第1に」と同じ結論です。

⑥p482~p484 「次に…」~

ここからは、エンゲルスが書き加えたことも含め、まったくのくり返しです。

⑥p484~p485 「むしろ、すでに展開された…」

理論的に新たな意味があると思われるのは、「剰余価値の年率は、たった一つの場合だけ労働の搾取度を表現する現実の剰余価値率と一致する」というところでしょう。それは前貸可変資本が年に1回転する場合です。これを数式で表現すると

剰余価値の年率M´=mn/v=m´vn/v=m´n

m:1回転の剰余価値、m´:剰余価値率、n:前貸可変資本の回転数、v:前貸可変資本額

⑥9485~ 「さらにまた…」

この数式で、nが1より大きい場合は剰余価値の年率M´は現実の(生産過程での)剰余価値率m´よりも大きく、nが1より小さい場合はM´はm´より小さい。ここでのn=10の資本Aとn=1資本Bとは具体的にはどんな資本になるのでしょうか。資本Aは鉱工業、Bは農業なのでしょうか。しかし、問題はnが1より小さい場合です。

⑥p486 「しばらくこの最後の…」

ところが次に、回転期間が55週(1年50週とする)の計算例ではn=5000/5500=10/11であるから、剰余価値の年率はM´=100%×10/11=90.9%と示しただけで、マルクスはこの新しい問題をここで本格的に論議せず、第3節に先送りします。そして、またもや前貸資本と使用(機能)資本の関係について冗漫な繰り返しの論議に入り、これが節末まで続きます。

第2節 個別可変資本の回転 ⑥p490~p496

この節は、題目が内容と一致していません。ここでは、AもBも、価値補填関係では相違がないこと、しかし前貸可変資本の更新の速度が違うので、価値補填関係とは無関係に用意すべき前貸可変資本が違うということを述べています。

⑥p490 「生産過程は…」

冒頭の「」内は、第一部21章(資本の蓄積過程)「単純再生産」の一節で、たとえば資本Aの年10回転は剰余価値を10回生産する、継続的再生産過程だと、第三篇の再生産論を予告的に表現しているものと思われます。次からも再生産論の大事な概念である価値補填関係がのべられています。

⑥p490~p493 「資本Aは5週間の…」~

次からは、資本Aでは可変資本が週100ポンド、5週で500、50週で5000が貨幣形態で労賃として支払われ、労働者はこの貨幣で生活諸手段を購入して不生産的に消費します。一方、生産過程で労働力が生産的に消費され、新たに労働力の価値(可変資本)と剰余価値が、それぞれ週に100、5週間に500、50週に5000ポンドが生産されます。つまり、労働者による不生産的消費は、労働力の生産的消費によって「補填」(労働の量としての価値が保存)されるということです。

これは資本Bも同じだということが大事で、剰余価値法則からはいつ脱していないということ。「しかし、区別はここから始まる」(p491)

労働者の生活手段の消費は不生産的消費?それとも生産的消費?

ここで、いつもマルクスがどちらとも言えるという、労働者の生活諸手段の消費は不生産的であり、ある意味では生産的だという論議が顔を出します。すなわち、「この商品総量(労働者が消費する生活諸手段*ykb)は、それが労働者の労働力を、したがって資本家の不可欠な一用具(労働力*ykb)を、活動能力のあるものとして維持するという点(そういう意味では生産的に消費されると言える*ykb)をのぞいて、労働者にとっては(新書版の「労働者に」の方がよい*ykb)不生産的に消費される。」(p490末尾~p491)

これは、資本の収入(利潤)が資本家を資本家たらしめるから、資本家の奢侈的消費も生産的消費といえるという屁理屈とは違い、生活諸手段の消費で労働力という商品の価値が日々、あるいは毎週維持され、再び生産過程に結合されます。資本家は生産過程に結合されません。この「補填」関係は、マルクスの「経済表」で見事に表されていますが、例によってこちらの方が分かりやすいでしょう。

言っていることは単純です。資本Aについては、すでに5週間の一回転期間のあとは「生産物が貨幣に転化されることによって、生産物の価値のうち前貸可変資本の価値に等しい部分は、新たに労働力に転換されることができ、したがって、新たに可変資本として機能することができる」(p491)が、資本Bについてはどの可変資本の100ポンド、どの500ポンドも生産物価値としては補填されているが、新たな可変資本として貨幣形態を更新しているものはなく、「信用制度を度外視すれば、年初には5000ポンドが潜在的な前貸可変資本として準備されて定在しなければならない」(p494)というわけです。

⑥p496

節末の5行が結論です。すなわち、可変資本の回転の「早いか遅いかは、明らかに、剰余価値の生産そのものにとってはまったくどうでもよい事情」だが、「先に述べた事情(可変資本の回転が速いか遅いか*ykb)は、一年間に一定分量の労働力を動かすために前貸しされなければならない貨幣資本(可変資本は賃金という貨幣形態をとる*ykb)の大きさを変化させ、したがって剰余価値の年率を規定する。

第3節 社会的に考察した可変資本の回転 ⑥p497~p506

第3節は「補填」関係を社会的に見ようという見出しですが、本論がすすむにつれて可変資本の回転数nが1より小さい事業、すなわち長期間の、しかも大規模な投資が、経済を撹乱し恐慌にいたるという論議になっていきます。

⑥p497 「しばらく事態を…」

最初の段落は、社会的に見ても、賃金に相当する生活諸手段の価値は生産物価値として補填されている、資本AもBも補填関係は同じであるということを、繰り返します。社会的に見ても、と言っていますが、毎週100ポンドが毎週100人の労働者を働かせると言っているだけで、第2節と違う新しいことを言っているわけではありませんが、「しかし、ここから区別が始まる」と、第2節(p491)と同じ展開です。

⑥p497~p499 「第一に…」

区別の第一は、資本Aの場合は第2回転期間からは労働者が市場に投げ入れる貨幣は、価値生産物の貨幣形態(生産物価値が貨幣に形態変化したもの)ですが、資本Bの場合は相変わらず前貸資本が支払われて市場に投入されます。

この違いにより、資本の回転期間が短ければ短いほど、

①資本家が前貸する資本は生産規模の与えられた大きさと比べて小さくなる。(生産規模が同じなら小さくなる*ykb)

②それ(資本の回転期間が短くなる*ykb)に比例して与えられた剰余価値率のもとで資本家が1年間に労働者からしぼり出す剰余価値の総量は大きくなる。(これは「資本の分離」で分離した資本が同時に使用される労働者を増やすならば年間の剰余価値量も大きくなるということです。*ykb)

③(②と違って)生産の規模が与えられている場合(生産規模が変わらない場合*ykb)には、回転期間の短さに比例して(回転期間の長さに反比例して*ykb)前貸される可変資本の(また流動資本一般の)絶対的な大きさは減少し、剰余価値の年率は増大する。(分母が小さくなるから*ykb)

④再生産期間の短縮により(回転期間の短縮により*ykb)、(③と違って前貸資本を減少させなければ*ykb)生産の規模が増大して、それゆえ与えられた剰余価値率のもとでは、1回転期間に生み出される剰余価値の絶対量が増大する。

⑤同じ剰余価値率と同じ生産規模のもとでも、回転期間の長さが異なるに応じて、はなはだしく大きの違う貨幣資本が前貸されなければならない。

⑥p499~p501 「第二に…」

区別の第二は、資本Aは年内に何度も、労働者が市場から引き揚げた生活諸手段の価値以上の価値生産物を市場に供給するが、資本Bは年内には何も供給しないこということですが、次の表現は分かりやすくなっています。「彼(資本Bの労働者*ykb)は、彼の生活諸手段の売り手に貨幣を供給するが、この売り手がその手にした貨幣で買うことができるような商品――生産諸手段であれ、生活諸手段であれ――を何も供給しない。」それに対してAの場合はそれを供給します。(p499)

次のところでは、共産主義社会では、長期間の大規模な事業についても、そのために社会的に必要な剰余価値(労働、生活諸手段、生産諸手段)をあらかじめ計算するので経済の撹乱は起きない、しかし資本主議ではつねに大きな撹乱が生じざるを得ないと述べます。(P499~p500)すなわち、鉄道建設のような長期の大事業は、一方では貨幣市場への圧迫、他方では生産資本への圧迫(生産諸手段への需要の急増*ykb)が生じ、これにより、生活・生産諸手段の騰貴とそれを目当てにした生産の急拡張が引き起こされ、間もなく崩壊(恐慌)が生じる(p500~p501)と第三部にはみ出して1847年恐慌の要因となった「鉄道狂時代」の状況を論じます。

後で触れる原注(三二)に恐慌を吹き起こす根本矛盾が示されていますが、長期で大規模な鉄道建設事業は本来の産業部門における再生産の撹乱の要素であっても、それだけで恐慌の引き金なるとは限らないと思います。恐慌の引き金を引くのは、鉄道建設事業ではなくて、それにともなう投機です。リーマンショックなど世界経済危機を引き起こしたのは、正常な投資ではなく、アメリカのサブプライムローンなどの投機でした。マルクスが見たのも、鉄道建設事業への正常な投資ではなく、投機でした。(「読む」⑤、p25~26)

⑥p503~p505 「回転期間の長短が…」

鉄道建設事業などは、労働(生産)期間が長く大規模なことがぼう大な前貸資本を必要としましたが、次に考察するのは、流通期間が長くても前貸資本が増大することについてです。

距離の遠いイギリスとインドの間での貿易は、産業資本家ではなく商人が前貸してから、市場に生産物が投入されるまでが長く(輸送期間が長いこと*ykb)、労働期間の延長と同じ結果を引き起こすに違いないと言っています。(p504)(次は第三部の信用論にも踏み込み、為替手形や貿易差額による金の流出も登場しますが、これは今は理解できなくても構いません。)こうした前貸の延長と前貸の連鎖(信用の連鎖)が、貨幣恐慌を呼び起こすことになると言っています。これは第一部の「貨幣論」でも取り上げられていますが、ここでは、「貨幣恐慌として現れるものは、実は、生産過程および再生産過程そのものにおける異常を表している」と第二部らしい補足をしています。(p505)

⑥p506 「第三に…」

区別の第三はあまり意味がありません。石炭産業では生産された石炭そのものが燃料として使われるというように、生産物そのものが再生産過程に入りこむ産業があると言っています。これは本質的には回転期間の長短には無関係だと思われますが、マルクスは例によって、オレはそこまでちゃんと考えているよと言いたいのでしょう。

p501の原注(三二)は、「商品の買い手として重要な労働者の賃金を最低限に制限する傾向」という資本主義的生産様式の矛盾を指摘し、資本主義的生産が全能力を傾注する時期は過剰生産の時期だ、なぜなら剰余価値が生産されるだけでなく実現されるためには販売されなければならないが、「貧乏な労働者」の消費欲求によって制限さるからだと、恐慌の原因を「過剰生産」であるというマルクスの完成しつつある恐慌論を、「次の篇」で扱うとしています。

不破氏はこの「次の篇」についての論争を、それが第三部ではなく第二部第三編だと決着がついたとし、その第三篇には該当する部分がないことから、マルクスがこれに該当する「恐慌論」を書こうとして書けなかったというのです。不破氏は「読む」で、くり返しこの問題を取り上げていますが、ykbdataもそうだと思いました。(現在(2023年~2024年)、第三部を精読していて、そうは思わなくなりました【2024/2/10追加】)

ーー第18回「新版『資本論』オンラインゼミ」はここまで次は、第二部第2編の最後、第17章 剰余価値の流通 です。

2012年1月5日 ykbdata(2024/1/22改定)

|「新版『資本論』の研究」のトップ |第二部の目次 |前のページ |次のページ |メール|