����������{�_��̌���������

�b�g�b�v�y�[�W �b��Q���̖ڎ� �b�O�̃y�[�W �b���̃y�[�W �b���[���b���O�S�S�F��O�тQ�O�́@�P���Đ��Y�@��P�Q�߁@�ݕ��ޗ��̍Đ��Y

�@���̐߂́A�}���N�X�炵���ݕ��ւ̂������ƁA�g��Đ��Y�ւ̋��n���ƂȂ�߂ł��B

�@�}���N�X�͂܂��A�ݕ��ޗ��̋���̐��Y�̓h�C�c�̋�Y���̂����ƂقƂ�ǃ��[���b�p�ȊO�ōs���Ă��邱�Ƃ��A�����̓��v�������o���ďq�ׂ����ƁA���Ƌ��z�R���C�M���X�����Ɉڂ����ƂƂ���Ɛ錾�B���̗��R�Ƃ��Ď��{��`�I���Y�͊O���f�ՂȂ��ɂ͐��藧���Ȃ����A�O���f�Ղ͐��Y�ł͂Ȃ���������������A���܂��܂ȉ��l�䗦�ɉe�����y�ڂ��Ȃ����炾�ƌ����܂��B����ɁA�Đ��Y�̕��͂̍ۂɊO���f�Ղ��������ނ��Ƃ́B�����������������邾�����Ƃ܂Ō������Ă��܂��B�i���V�T�S�����`���V�T�T�j

�@���Ƀ}���N�X�́A�����Y��啔��T�ɑ�������̂Ƃ��āA�N���Y�R�O�i�Q�O���{�T���{�T���j�����肵�A�܂���̃V�~�����[�V�������J�n���܂��B���̂����Q�O���ɂ��Ă͂��Ƃōl�@����Ƃ��āi�G���Q���X�ɂ��Ƃ���ɑ������鑐�e�͌�����Ȃ������Ƃ����܂��B���V�U�O���i�܌܁j�j�A�܂��T���{�T���͇U���̉��l��\�����v�f�i�����i�j�ƌ�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ��āA�T���ɂ��Ėʔ������Ƃ������o���܂��B

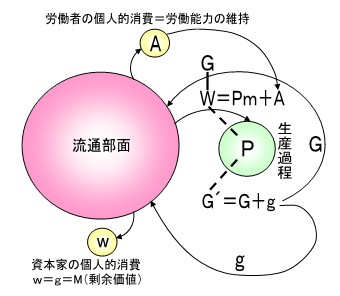

�@���̘J���͂��ݕ��͎��琶�Y�������ł͂Ȃ��A�u�������킹��ݕ��̈ꕔ�Łv�ƁBykbdata�́A�n�Ǝ��͂Ƃ������A���ꂪ���̍Đ��Y�ɉ��Ƃ��Ă��A�݂����琶�Y�������ŘJ���͂��̂��P���Đ��Y�̑O�Ǝv���܂��B�����Łu���{�̏z�v�����������Y�̐}�����ēx���Ă݂܂��傤�B�ǂ����A�}���N�X�����ɍs���V�~�����[�V�����ƈႢ�܂��B

�@�}���N�X�̃V�~�����[�V���������Ă݂܂��傤�B

�@�܂��A�����Y�ҁi���{�Ɓj���J���͂��w�����邱�Ƃ���n�߂�|�|�݂����琶�Y�������łł͂Ȃ��A�����ɂ������킹��ݕ��̈ꕔ�ŁB

�A�����Y�̘J���҂��T���ŇU��������i���A�U�̎��{�Ƃ����̂T�ŇT�i�����Y�҂Ƃ͌����ĂȂ��j���琶�Y����i���B���̂������i�ޗ��Ƃ��ċ����̂��̂��i�Ⴆ�Α����p�̋��ޗ��Ƃ��āj�Q���������Ƃ���A�T�̋����Y�҂ɂ͂Q�̉ݕ����i�ώ��{�̉ݕ��`�ԂƂ��āj�җ�����ƁB�}���N�X�͂����ł��җ�����̂́i�����Y�҂����̔N�ɐ��Y�����j���ł͂Ȃ��A���łɗ��ʂ��Ă���ݕ����ƌ����܂��B

�B�U������ȏ�i�Q�ȏ�j�̋��ޗ���Ȃ���A�T�͎����̋��i�n���j���ݕ��Ƃ��ė��ʂɓ����邱�Ƃɂ���ćU����k�R�������l�����B�����ł͇T�͔����Ƃ��ēo�ꂹ���A������Ƃ��Ă̂ݓo�ꂷ��B���̋��ޗ��͉ݕ��Ƃ��ċ@�\���邪�A����I�Ȏx�o�i�����i�̍w���j�ł���A�T�ɂ͊җ����Ȃ��B

�@�B�̕\��������I�ɂ��������I���łɂ����ł͉ώ��{�̊җ��Ə�]���l���̋��n���̎x�o�i�����I�łȂ��j����������Ă���悤�Ɏv���܂��B�������͂����ł��B

�B�U������ȏ�i�Q�ȏ�j�̋��ޗ��i���n���j��Ȃ���A�T���i�����Y�ҁj�͎c��̎����̋��n���W���ݕ����i�d�݂ɒ����j���Ă��炢�A�����Y�N�̉ώ��{�Ƃ��ĂR��lj����A�U����җ����Ă����ݕ��Q�ƍ��킹�ĂT���m�ۂ��A�{���Y�N�̏�]���l�T���ݕ�������B�i��]���l�̈ꕔ�͒����Ǝ҂ɓn�邾�낤�j�ݕ������Ƃ͍��c�ł����ł��悢���A�����Ǝ҂����łɍd�݂̍ɂ������Ă���A�T���͑����̎萔�����Ď����̋��n���W�ƒ����Ǝ҂̍ɍd�݂W�ƌ��������邱�ƂɂȂ�܂��B

�@������}���N�X�͂킴�킴�J���͂̍w���݂͂����琶�Y�������łł͂Ȃ��A�����ɂ������킹��ݕ��̈ꕔ�ŁA�ƒf���Ă���̂ł��B�}���N�X���g�����������̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��B

�@�T���͂��̂����Q���i�Q���������ޗ��Ƃ��ćU��*ykb�j�����āi�c��*ykb�j�R�����i�R�����̋��n��*ykb�j�ŏ��L���Ă���A�A���������Ă�����ݕ��ɒ������邩�A��s���ɓ]�����邩����������A���ڂɁA����ȏ�U�̔}��Ȃ��ɁA�����̑S�ώ��{�i�Q���{�R��������S���̑O�݂��ώ��{�ɑ���*ykb�j���ӂ����щݕ��`�ԂŎ�ɂ��邱�ƂɂȂ邩��ł���B�i���V�T�U�����`���V�T�V�`���j

�@�����܂ł͕�����B�����������Ă���Ǝv���B

�@������̉���ɂ��A�U���i�U�̘J���҂Ǝ��{�Ƃ��������Ɏc�����A�U�̕s�ώ��{����\�������i*ykb�j�͂Q���i�T���j�i�T���̂Qv���̋��n��*ykb�j���ޗ��Ƃ��Ĕ����A�R�͇T���ɂ���ĉώ��{�̉ݕ��`�ԂƂ��Ăӂ����чU�̓����ɓ�������Ă���B�i���V�T�V�j

�@����ɂ̓G���Q���X���k�����́u�ώ��{�̉ݕ��`�ԂƂ��ćT�ɓ�������A���ꂪ�ӂ����чU�̓����Ɏx�o����Ă���v�̈ӂƎv����l�Ǝ��M�Ȃ������ɒ���t���Ă��܂����A��L�̈Ӗ��́A���łɓ��������ώ��{�T���T���ɂQ�����җ����Ȃ��̂ŁA�T���͎���̋����ݕ��ɕς��ĂR��lj����A���̔N���Y�̂��߂̉ώ��{�Ƃ��ĂT���m�ۂ������ƁA���ꂪ�A�T�����ݕ��R���u�ώ��{�̉ݕ��`�ԂƂ��Ăӂ����чU�̓����ɓ�������Ă���v�Ɛ������Ȃ��\���ɂȂ��Ă���ƁAykbdata�͎v���܂��B���̔N���Y�̂��߂Ɋm�ۂ����ώ��{�T���A�T�����̉ݕ��ƃS�`���ɂ��Ă���̂��Ǝv���܂��B

�@���̍����͂܂������܂��B���̌���}���N�X�͇T���Ɋҗ����Ȃ������R�����̉ݕ��̍s����ǐՂ��A������͒P���Đ��Y�̑O���˂������b���ǂ�ǂ�o�Ă��܂��B

�@�}���N�X�͇U����T���Ɋҗ����Ȃ������R�����̉ݕ��ɂ���

�@�u�~�����Ƃ��ćU�̎�ɂƂǂ܂��Ă���v�i���V�T�V�j

�@�u���ʂ́c(�U��*ykb)��]���l�̈ꕔ�����~���ݕ��Ƃ��Đςݗ��Ă���v(p�V�T�W)

�ƌ��_�t���Ă��܂��B�}���N�X�̌������ɂ��A�}���N�X�̖Y��Ă���T���������킹�ĂW�̉ݕ����N�X�U�ɐς݂����邱�ƂɂȂ�܂��B���낵���P���Đ��Y�̑O��̔j��ł��B

�@����Əo�Ă��܂����B�}���N�X�͖Y��Ă��܂���ł����B���V�T�W�`�V�T�X�łR�����U�ɂƂǂ܂邱�Ƃ����肩��������ɁA���V�T�X�ł���ƇT���̂T���̎x�o�����̈ꕔ���U�̒~���ݕ��ɂȂ�ƌ����Ă��܂��B�i���ۂɂ͂T���̎x�o�͑S���U�̒~���ݕ��ɂȂ�V�~�����[�V�����ɂȂ��Ă��܂����j�����Č��_�I�ɁA�u�P���Đ��Y�̏ꍇ�ł����c�ݕ��̐ϗ��܂��͒~���ݕ��`�����K�R�I�Ɋ܂܂��v�Ƃ��āu��P�V�͏�]���l�̗��ʁv�ł̌��_���Ђ邪�����܂��B

�@�P���Đ��Y�̑O����������������ȃV�~�����[�V�����ɁAykbdata�͂���䩑R�Ƃ��čl�����݂܂����B�܂��A�]���悶��邭�炢�l���܂����B��������ǂ݂܂����B�s�j���̓}���N�X�́u�֖��V�Y�v�ɂ͈�ؕt�����킸�A�O���f�Ղ����_��̍������������u�������v�ɂȂ��Ă��邱�Ƃւ̃��[�j���̒��ڂ������o���Ă��܂��B�{�쎁�́A�u�֖��V�Y�v�ɂ�����x�t�������A�P���Đ��Y�̂��Ƃł����{�Ƃ̎茳�Œ~���ݕ��̒~�ς��i�ނ��Ƃ��m�肵�Ă��܂��B�ł������ł��܂���B����ykbdata�̓���Y�܂����̂́A�}���N�X�������܂ł��P���Đ��Y�̑O�ƌ��t��M�������̕����ł��B

�@�i�P���Đ��Y��O��·U��*ykb�j�S���i���Y���U���i����*ykb�j���Y����i�T�i���{���j�ɓ]������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��邩��|�|�ł��邩��A���̉ݕ��k�R���l�͑S���A�U������U���Ɂ|�|���̇U�����K�v��������i�Ƃ��Ď������悤�ƚ��ʕi�Ƃ��Ď������悤�ƁA����ɂ͂������Ȃ��|�|�ڂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̔��ɁA����ɏƉ����鏤�i���l���U������U���Ɂk�T�ւ̔̔����Ƃ��āl�ڂ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���ʂ́|�|��]���l���~���ݕ��Ƃ��Đςݗ��Ă���Ƃ������Ƃł���B�i���V�T�V�`�V�T�W�j

�@�}���N�X�͂���܂ŁA���P�V�́u��]���l�̗��ʁv��

�i�P�j�P���Đ��Y�ł͉ݕ����ʂ͕ς�炸�A���ʕi�ɗp������M�����������A�ʗ��i�ݕ��̗��ʂ͏��i�Ƌt�����Ȃ̂ł����Ăԁj�ɂ������ݕ��̖��������A�����̋���Y�Ǝ҂��狟������邾���Ƃ��Ă��܂����B�i�E�A���T�P�S�`���T�P�T�j

�i�Q�j�g�D�b�N�̔��Ύ҂łf�|�v�|�f�L�Ƃ��������݂���_�҂̓g�D�b�N�Ɏ��₷��|�|���������ǂ̂悤�ɂ��Ď��{�Ƃ́A���������ʂɓ������ނ�葽���̉ݕ����˂ɗ��ʂ�������グ��̂��A�ƁB������́c��]���l���ݕ������邽�߂̉ݕ��͂ǂ����痈�邩�H�ł���B�i���T�Q�P�j

�i�R�j��ɂ́A�M�����̑����Y�́A�ݕ��̖��ł��U����̂ɑ���邾���ł���Ƒz�肳��Ă����B�i�E�A���T�R�Q�j�Ƃ������ƁA���̂悤�ɂɃ}���N�X�́u�ُؖ@�I�ے�v���s���܂��B

�@���{�Ƃ̈ꕔ���i�����Y�҈ȊO�A�u�ꕔ���v�Ƃ������啪���ł���*ykb�j���A�ނ�ɂ���đO�݂����ꂽ�ݕ����{�����i��]���l�����j�傫�����i���l�𗬒ʂɓ��������Ƃ���A���{�Ƃ̑��̕����i�����炪�����Y��*ykb�j�́A�ނ炪���̐��Y�̂��߂ɂ˂ɗ��ʂ�����������鏤�i���l���傫���i��]���l�����傫���j�ݕ����l�𗬒ʂɓ��������B���{�Ƃ̈ꕔ�i�����Y�҈ȊO*ykb�j���A���ʂɂ����ނ����˂ɑ����̉ݕ��𗬒ʂ��狂�ݏo���Ƃ���A���Y���镔���́A���������Y����i�̌`�ŗ��ʂ���Ђ�����������˂ɑ����̉ݕ������ݓ����B�i�E�A���T�R�Q�`�T�R�R�j

�@���̂P�Q�߂̌��_�ł��A���ƒP���Đ��Y�̂��Ƃł��ݕ��̒~�������N�i�ނƌ����Ă���̂ł��I�����������B

�@ykbdata�̌��_(1)

�@���P�V�́u��]���l�̗��ʁv��ǂݒ����Ă݂�ƁA���_�I�ɂ͒P���Đ��Y�ł������Y�ɂ���ĉݕ������̖��ŕ���������U�����Ƃ͌����Ă��Ȃ����A�g��Đ��Y�ɂ͋��̑��Y���K�v���ƌ����Ă���̂ł��B�������A�P���Đ��Y�̂��Ƃł̒~���ݕ��̑���ɂ��Ă͌��y���Ă��Ȃ������̂ł��B

�@ykbdata�̌��_(2)

�@�Tg�̘J���҂���������i���U���甃�����߂Ɏx�������ݕ��T�͑O���Y�N�̉ώ��{���̋��n���R���ݕ��R�ɂȂ������̂ɁA�O���Y�N�Ɋҗ����ݕ��Q�ƍ��킹�ĂT�̉ώ��{�̉ݕ��`�ԂƂ��ĘJ���҂Ɏx���������̂ł���A���̉ݕ��T�ƇU�̏��i�T�̌����́A�Tg�̐��Y����i�T�ƇU�̏����i�T�̌����ł���B�Ȃ��Ȃ�A�Tg�̏��i�͐��Y����i�Ƃ��Ĉʒu�t�����Ă��邩��B

�@�Tg�̂T�����̉ݕ����O���Y�N�̋��n���T���o���ł���A���ꂪ��������ĉݕ��ɂȂ������̂ŁA�Tg�T���ƇU���̌����́A�����I�ɂ͇Tg�̐��Y����i�ƇU�̐�������i�̌����ł���B�Tg����U�Ɉڂ����A���������W�̉ݕ��̂����T�́A�U�̏�]���l�̈ꕔ���ݕ�������B

�@ykbdata�̌��_(3)

�@�����Y���A�ݕ��̒ʗ��ɂ�閁�������U���邱�Ƃ�x�O������A���ʕi�̍ޗ��Ƃ��ď�������n���Q�����Y����Ƃ���Γ��R�ݕ��~���͋N����Ȃ��B�����Y��������ċ��n���P�O�Y����A���R�ݕ��W���~�������B�ǂ�����Ă��H����͚��ʕi�ޗ��Ƃ��ď�������n���Q�ȊO���A�Tg���ݕ��W�ɂ��āi���݂W�ɒ������āj�����Y�N�ɇU�̏����i�W���A�U�̎��{�Ƃ͂��̕��W�����́A���琶�Y���������i�Ɏx�o�����i���łɇTg�ɔ����Ă���̂Ŕ��������Ă��Ȃ��̂Łj���̕������ݕ���~������i�����Ȃ��j�̂ł���B

�@ykbadata�́A�}���N�X�͒P���Đ��Y�̌����̍Ō�ɁA�g��Đ��Y�̌_�@�ƂȂ�����Y�Ɖݕ��~�����킴���������ƁA����������̂ł��B

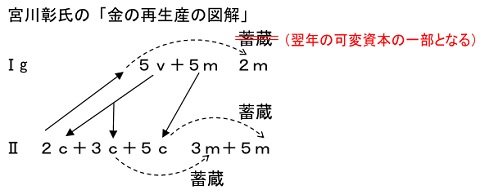

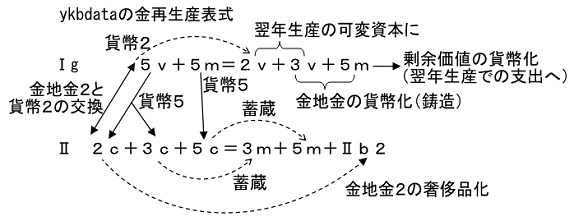

�@�����ŋ{�쏲���̋����Y�Ɋւ��\���i�u�w ���{�_�x��Q�E�R����ǂށv�ゐ�Q�S�R�j�̌����w�E���Aykbdata�̕\���������܂��傤�B

�@�ȏ�̂��Ƃ������ɂ��������Ƃ��ă}���N�X�͎��̂Q�������܂��B

�@���ɁA���{�Ƃ̎����Ǝx�o�������Â炢�B�Ⴆ�A���g�������������邩�玑�{�Ƃ̏���x�o�͌����Â炢�ł��傤�B�i���V�U�Q�j

�@���ɁA���{�Ƃ͑Ή����x�����ď�]���l���Y�����悤�Ɍ�����B���ہA���{�Ƃ��������Ĕ����������邩��B�i���V�U�Q�j

�@��]���l�̉ݕ����́A�T�����̏�]���l���̐��Y����i���U�ɔ��邱�Ƃɂ���āA�U�����̏�]���l���̏����i���T�ɔ��邱�Ƃɂ���čs����̂ł��B���̉ݕ��͂ǂ�����o�Ă��邩�̈��ɋ����Y�����グ���̂ł��B

�@���͉��Ƃ܂��X�~�X�ᔻ�ł��B�������ł��ˁ`�B��]���l���ݕ�������ݕ��͏\������ƁA���낢�뉇�p���܂��B

�@�܂�1�ڂ́A�X�~�X�͗��ʂ���ݕ����ʂɂɂ��āu���ɂɂ����ẮA���l�����Ə���҂̂������̎���̊z�ɂ���Č��肳��A���肹����Ȃ��B�v�ƁA���{�Ɠ��m�̕s�ώ��{�̔�����}���ݕ��ʂ������Ă��Ȃ��A�Ɣᔻ���܂��B�i���V�U�S�`�V�U�U�j

�@�Q�ڂ́A�n�Ǝ��̌Œ莑�{�̓��������I�ȌŒ莑�{�̍X�V�ɂ��ݕ��̓��������邶��Ȃ��A���Y���Ԃ̒������Ƃ͂�������Ԕ��炸�ɔ���������i�ݕ����x�o��������j�ł͂Ȃ����A�ƌ����܂��B�i���V�U�U�`���V�U�V�j

�@�R�ڂ͋����Y���A�S�ڂ͐����I�ݕ����{�������A��]���l�̉ݕ����ɕK�v�ȉݕ��͂�����ł�����A�S�z�͂Ȃ��ƕ��ח��Ă܂��B�i���V�U�V�`�V�U�W�j

�@���́A����܂ł̏��q�͌����������O��ł���Ƃ��Ȃ���A�M�p���x�ɂ����y���܂��B�܂�A���������ł��ݕ��͏\������̂�����A�M�p���x�����B��������ƐS�z�Ȃ��A�ƌ��������̂ł��B��������s�����������t���ɂȂ��Ă���ƕt�������邱�Ƃ�Y��܂���B�i���V�U�W�`�V�U�X�j

�@���̕\������������Ƃ���ł��B�u�������A���̎��R�����I�Ȍ`�Ԃŕ\���ꂽ�ݕ����ʁ|�|�����Ă��ꂪ�����ōĐ��Y�ߒ��̓��ݓI�_�@�ł���|�|�̂����Ƃ��ȒP�ȍl�@�ɂ���āv�܂�u���{�_�v�͔����_�I�ɓW�J����A�����I�ȏ��W����l�@������A�Ƃ������ł��B������͂��̌����I�ȍl�@���番���邱�ƁA�܂茋�_���q�ׂĂ��܂��B

�@�i���j�@�ݕ��ʍő�̕����͉ώ��{�̉ݕ��`�ԂƂ��Ă̘J���ł���B����͎��{��`�I���Y�l���̑O�̐��Y�l���A�����o�ςƂ͑S���قȂ�B�����ł͂��łɓz��͔_�k�n�Ɠ����Œ莑�{���Ɨ]�v�Ȃ��Ƃ������āA�A�����J�̓�k�푈�̌o�ϓI�w�i�܂Ō��y���Ă��܂��B�iP�V�U�X�`�V�V�O�j

�@�i���j�@�����Y�ɂ��ݕ����~�Ƃ͕ʂɁA�Œ莑�{�̖��ŕ��̔N�X�̐ςݗ��Ă��~���ݕ��`���ɖ𗧂��A�����{�̂��̒~���ݕ�����s�ɗa������A�g��Đ��Y�̂��߂̑ݕt�����Ƃ��Ȃ�A�P���Đ��Y�ł����g��Đ��Y�̌_�@���܂ނƌ��_�t���܂��B�i���V�V�O�`�V�V�P�j

�@��P�P�߂ɑ����đ�P�Q�߂̌��������ɂȂ��Ă��܂��܂����B�}���N�X�̍�����ǂ݉����Aykbdata�̋��Đ��Y�\�����d�グ��̂���ԑ�ςł����B�ēx�A�}���N�X�́u�֖��V�Y�v�ɂ悭�t�������܂����ˁB

�Q�O�Q�O�N�V���Q�� ��������������

�b�g�b�v�y�[�W �b��Q���̖ڎ� �b�O�̃y�[�W �b���̃y�[�W �b���[���b